Critique de SARAH BERNHARDT LA DIVINE de Guillaume Nicloux (au cinéma le 18.12.2024)

« Je n'appartiens à personne ; quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. » Cette citation d’Alfred de Musset (dans Lorenzaccio, pièce évoquée dans le film) pourrait être la devise de Sarah Bernhardt.

Qui ne connaît pas le nom de Sarah Bernhardt ? Si son patronyme est mondialement connu, de même que ses excentricités (son cercueil en guise de lit, les animaux sauvages dont elle était entourée...), la femme derrière la légende de l’actrice fantasque et adulée à la fin du XIXème et au début du XXème demeure malgré tout mystérieuse. Guillaume Nicloux, en choisissant l’angle original de la romance historique, nous invite à découvrir qui était cette icône, considérée comme la première star mondiale, « monstre sacré », femme amoureuse, libre et moderne qui défia les conventions.

Le film débute par une agonie. La fin de La Dame aux Camélias interprétée par Sarah Bernhardt sur scène, pour laquelle la réalisation, au plus près de son visage et de son corps, plaçant la salle du théâtre hors-champ, laisse d’abord penser qu’il s’agit de sa propre agonie à laquelle nous assistons. Dès le début apparaît donc ce qui constitue le grand intérêt de ce film, le jeu habité de Sandrine Kiberlain. Le film est ainsi presque un documentaire sur le jeu d’actrice et sur une actrice qui joue une actrice qui joue.

La scénariste, Nathalie Leuthreau, plutôt que d’opter pour un biopic chronologique et aussi exhaustif et réaliste que possible a cependant fait le choix de centrer le récit autour de deux dates clefs : la journée du jubilée de Sarah Bernhardt, sa consécration, en 1896, organisée par ses proches, et l’amputation de sa jambe en 1915 par laquelle le film commence avec, à son chevet, Sacha Guitry, tandis que son père Lucien, apprenant que ce dernier est à ses côtés, s’éclipse. Sarah explique à Sacha qu’elle est responsable de leur brouille. Commence alors le récit de son histoire avec Lucien Guitry, le grand amour de sa vie….

Peu de documents figurent sur ces deux moments de sa vie autour desquels s’articule le scénario pour dessiner le personnage de Sarah Bernhardt. Et un personnage, Sarah Bernhardt en était indéniablement un : pétrie de contradictions, fantasque, excessive, obstinée, aventurière, aventureuse, libre, audacieuse, démesurée… ! L’angle choisi est celui de la femme amoureuse qui défie la morale, les conventions et la raison. Une femme aux amours multiples, qui assume sa maternité sans mari (ce qui était subversif à l’époque), d’aimer les femmes comme les hommes, mais aussi qui dirige un théâtre, s’occupe des costumes, des décors de ses pièces : une femme qui suit ses envies dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Une femme en avance sur son temps. Le film est ainsi à son image : libre et moderne, n’hésitant pas à user d’anachronismes. Elle n’était pas seulement libre dans le rapport aux hommes, aux femmes, à son métier (en décidant de tout, en jouant des rôles d’hommes), elle l’était aussi pour avoir banni le corset bien avant que les couturiers le décident. Sa liberté se manifestait dans son corps et dans son âme, et dans toutes les strates de sa vie.

Nathalie Leuthreau et Guillaume Nicloux ont donc inventé une histoire d’amour avec Lucien Guitry, le père de Sacha, qui est le point central du film, en s’inspirant d’autres histoires d’amour de Sarah Bernhardt.

Si ce choix scénaristique a ses limites (on ne découvre de son travail de comédienne que peu de choses, on ne sait que peu de son enfance), il constitue aussi l’intérêt du film. Celui de dresser le portrait d’une femme fascinante et passionnée dont la vie était tellement dense qu’il était de toute façon impossible de la retranscrire dans son intégralité. Et celui de nous raconter une histoire d’amour qui traverse les orages et le temps entre celle qui n’a jamais aimé que Guitry et celui qui n’a jamais cessé d’aimer Bernhardt.

Tout aussi moderne et tristement actuel est son combat contre l’antisémitisme. Elle convainc ainsi Zola (Arthur Igual) de se plonger dans le dossier de l’affaire Dreyfus, avant qu’il ne rédige son historique J’accuse en faveur du capitaine : « Plongez-vous dans ce dossier et vous verrez que vous aurez raison de vouloir sa liberté. »

Sandrine Kiberlain se glisse avec maestria dans la peau de ce personnage aux multiples facettes tout comme Sarah Bernhardt se glissait dans les siens. « Laissez-moi, il faut que je me quitte », déclare-t-elle ainsi avec emphase. Elle fait habilement percer le désespoir et la noirceur derrière les extravagances et les excès. Sa voix, ses gestes, sa démarche : tout contribue à créer ce personnage derrière lequel s’efface Kiberlain pour devenir Bernhardt et c’est magistral et captivant à observer. Nous avions laissé Sandrine Kiberlain, prouvant une nouvelle fois sa puissance comique sous la caméra de Podalydès, dans La Petite vadrouille , dans lequel elle incarnait une Justine forte et fragile. Une fois de plus, ce rôle de Sarah Bernhardt témoigne de sa capacité étonnante à passer d’un registre à l’autre avec des rôles aux antipodes les uns des autres. Difficile de trouver plus différentes que Sarah Bernhardt et la discrète et effacée Mademoiselle Chambon, et pourtant Sandrine Kiberlain est aussi remarquable dans le film de Nicloux qu’elle l’était dans celui de Brizé ou dans Chronique d’une liaison passagère d'Emmanuel Mouret dans lequel elle est solaire et aventureuse, ou encore dans Le Parfum vert de Nicolas Pariser dans lequel était déjà désopilante dans le rôle de Claire, une femme déterminée, obstinée, fantasque, extravertie…qualificatifs qui pourraient aussi s’appliquer à une certaine Sarah Bernhardt.

À ses côtés évolue une bande de comédiens de grand talent, notamment le trop rare Grégoire Leprince-Ringuet (dont je vous recommande au passage le film qu’il a réalisé en 2016, La forêt de Quinconces, un ballet fiévreux, aux frontières du fantastique, d’une inventivité rare, qui ne pourra que séduire les amoureux de la poésie et de la littérature) dans le rôle de son fils, ou encore Laurent Stocker dans le rôle de Pitou, son homme à tout faire, répétiteur, souffre-douleur, mais aussi Amira Casar, dans le rôle de son amie et amante Louise Abbéma, ou encore Pauline Etienne dans le rôle de Suzanne. Face à la tornade Bernhardt/Kiberlain, Laurent Lafitte impose sa tranquille présence dans le rôle de Lucien Guitry.

Porté par la musique classique de Reynaldo Hahn, Ravel, Debussy, Chopin, Schubert…, par les costumes chatoyants d'Anaïs Romand, la photographie éclatante d'Yves Cape, par le montage de Guy Lecorne et Karine Prido mais surtout par l’énergie débordante de Sandrine Kiberlain et les savantes nuances dans l’extravagance laissant pointer le désespoir et la clairvoyance derrière la folie, ce film sur Sarah Bernhardt vous laissera le souvenir d’un voyage détonant à la rencontre d’une personnalité à part, mais aussi avec l’envie d’en savoir plus sur cette femme inspirée et inspirante d’une modernité sidérante. Une ode à la liberté d’être soi et d’aimer.

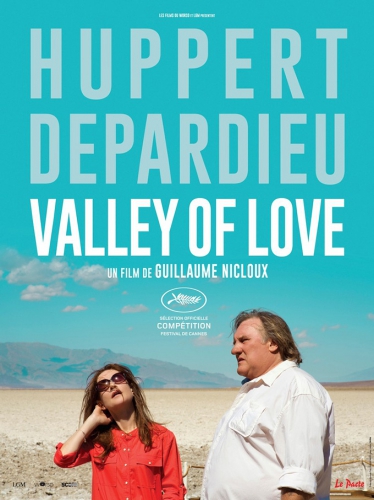

Pour terminer, je ne peux m’empêcher d’évoquer un autre film de Guillaume Nicloux, Valley of love, qui figurait en compétition du Festival de Cannes 2015. Un film qui ne ressemble à aucun autre, qui n’est pas dans le spectaculaire et l’esbroufe, mais dans l’intime et la pudeur, et qui aborde avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité une réflexion sur le deuil et ce lien distordu avec le réel qu’il provoque, tellement absurde et fou qu’il porte à croire à tout, même aux miracles, même une rencontre avec un mort dans une vallée du bout du monde. Aux frontières du fantastique qu’il franchit parfois, avec sa musique hypnotique, ses comédiens qui crèvent l’écran, un décor qui pourrait être difficilement plus cinégénique, intrigant, fascinant, inquiétant, Valley of love est un film captivant duquel se dégage un charme étrange et envoûtant. Sa fin nous hante longtemps après le générique, une fin d’une beauté foudroyante, émouvante, énigmatique. Un film pudique et sensible qui mérite d’être vu et revu et qui ne pourra que toucher en plein cœur ceux qui ont été confrontés à cet intolérable et ineffable vertige du deuil. L’oublié du palmarès de Cannes 2015 comme le fut un autre film produit par sa productrice Sylvie Pialat l’année d'avant, l’immense Timbuktu.