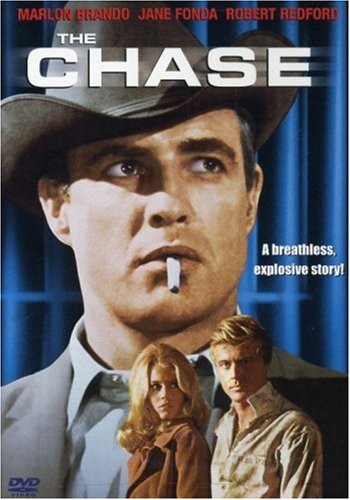

Festival Paris cinéma 2010- « La poursuite impitoyable » ( The Chase) d’Arthur Penn (1966) avec Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda…

A l’occasion du Festival Paris Cinéma 2010 dont Jane Fonda sera l’invitée d’honneur, je vous propose de découvrir un des films incontournables projeté en son hommage dans le cadre du festival. Il s’agit donc d’un film de 1966 réalisé par Arthur Penn (« Bonnie and Clyde », « Little big man », « Georgia »…).

Synopsis : Bobby Reeves (Robert Reford) s’évade du pénitencier avec un dangereux criminel quelques mois avant sa libération et se retrouve dans sa ville natale, une petite ville du Texas, alors qu’il souhaitait initialement fuir vers le Mexique. Entre le shérif Calder (Marlon Brando) qui souhaite le protéger des autres habitants, sa femme (Jane Fonda) et son amant qui est à la fois un ami d’enfance de Bobby et le fils de Val Rodgers, un richissime propriétaire, sans compter d’autres habitants qui n’ont pas la conscience tranquille, l’annonce de son évasion et son retour imminent mettent toute la population en émoi…

Un an avant « Bonnie and Clyde », Arthur Penn pose les premiers jalons du renouveau du cinéma américain. « La poursuite impitoyable » est certes en apparence relativement classique dans sa forme mais l’atmosphère de décadence dans lequel il baigne dès le début et qui ira crescendo tout au long du film est déjà annonciatrice d’un changement qui se matérialise par une scène de lynchage d’une violence et d’un réalisme radicaux pour l’époque.

Lors d’une soirée de fête interminable, Bobby devient la proie d’une population paranoïaque et haineuse. A ces figures d’une classe moyenne et d’une bourgeoise sur lesquelles il porte un regard sans concessions, Arthur Penn oppose le shérif incorruptible qui cherche avant tout à protéger Bobby, et ce dernier que cette société semble avoir enfanté, écorché vif malchanceux voué à un triste sort.

Dans cette ville enivrée par l’alcool et par la haine, des passions et des rancœurs vont éclater au grand jour. La tension monte progressivement jusqu’au paroxysme final lors duquel la ville s’embrase comme prise d’une folie meurtrière face à laquelle Bobby, pourtant visiblement instable, semble finalement incarner une forme de raison.

« La poursuite impitoyabe » dresse un tableau peu glorieux de la classe moyenne et de la bourgeoisie de cette petite ville du Texas. Racistes, menteurs, lâches, cyniques. Tel est le portrait de ces habitants sans parler de cet argent avec lequel Val Rodgers imagine tout pouvoir acheter. La peur et l’alcool mais aussi l’ennui font tomber les masques et laissent apparaître de pitoyables visages. Bobby va devenir une bête traquée et sa fuite désespérée la macabre attraction des ces Texans oisifs. Arthur Penn dénonce ainsi la violence aveugle d’une foule grégaire. Face à elle le shérif représente l’intégrité, la tolérance, l’humanité et la justice que la population en furie essaiera très significativement de défigurer. Pour ne plus voir la noblesse de ce visage qui s’oppose à la médiocrité du sien ?

Au milieu de ce triste tableau, les personnages de Robert Redford et Jane Fonda émergent comme les êtres les plus purs et naïfs alors que la société corrompue, sinistrement cynique les marginalise et les condamne.

Un film pessimiste qui à travers cette petite ville du Texas décadente dresse un tableau tristement universel et intemporel d’une ville de province, néanmoins illuminé par les présences de ses acteurs principaux qui y apportent leur beauté mélancolique, aussi fascinante que ce film fièvreux étrangement envoûtant d’une noirceur cruelle et hypnotique. Un film qui s’achève par le plan d’un visage anéanti saisissant de désespoir et que vous n’êtes pas prêts d’oublier…

Les temps forts du Festival Paris Cinéma avec Jane Fonda :

. Rétrospective d'une quinzaine de films à la Filmothèque du Quartier du Latin

. Masterclass Jane Fonda le samedi 3 juillet à 17h30 à la Filmothèque, modérée par Fabrice Leclerc (rédacteur en chef de Studio CinéLive) - Réservation obligatoire et limitée à 2 places par personne, à partir du mardi 29 juin, 19h, à la Filmothèque du Quartier Latin. Entrée : 5 euros, entrée libre pour les porteurs du Paris CinéPass, sur présentation du Paris CinéPass et dans la limite des places disponibles.

. Projection en sa présence de On achève bien les chevaux de Sydney Pollack le samedi 3 juillet juillet à 19h30 à la Filmothèque du Quartier Latin

. Projection en sa présence de Klute d'Alan J. Pakula le dimanche 4 juillet à 19h30 au MK2 Bibliothèque

Projections de « La Poursuite impitoyable » d’Arthur Penn

Mardi 6 juillet 2010

17h45, Filmothèque du Quartier latin (5e), présenté par Sophie Bénamon, journaliste à Studio Ciné Live

Vendredi 9 juillet 2010

16h, Filmothèque du Quartier latin (5e)

Samedi 10 juillet 2010

21h50, Filmothèque du Quartier latin (5e)

Les autres films avec Jane Fonda projetés dans le cadre du festival

| - | Barbarella, Roger Vadim |

| - | Le Cavalier électrique, Sydney Pollack |

| - | Les Félins, René Clément |

| - | Julia, Fred Zinnemann |

| - | Klute, Alan J. Pakula |

| - | La Maison du lac, Mark Rydell |

| - | On achève bien les chevaux, Sydney Pollack |

| - | Les Poupées de l’espoir, Daniel Petrie |

| - | La Poursuite impitoyable, Arthur Penn |

| - | Le Retour, Hal Ashby |

| - | La Rue chaude, Edward Dmytryk |

| - | Le Syndrome chinois, James Bridges |

| - | Tout va bien, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin |

| - |

Cliquez ici pour lire mes autres articles consacrés au Festival Paris Cinéma 2010