50ème Festival du Cinéma Américain de Deauville - critique de INCEPTION de Christopher Nolan

Comme je vous le disais dans mon article présentant le programme de cette 50ème édition, les organisateurs ont eu la bonne idée de programmer 50 chefs-d'œuvre du cinéma américain parmi lesquels Inception de Christopher Nolan à (re)découvrir ce 10 septembre à 15h au Morny.

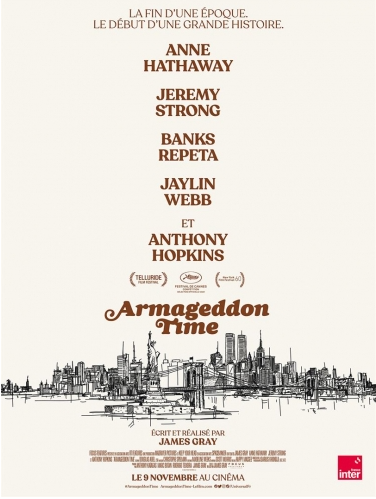

Leonardo DiCaprio y incarne Dom Cobb un voleur expérimenté et talentueux d’un genre très particulier. Il est ainsi le meilleur dans l’art périlleux de l’extraction de rêves. Ses talents sont sollicités pour de l’espionnage industriel. Traqué dans le monde entier pour un crime qu’il n’a pas commis, il ne peut plus retourner dans son pays d’origine ni revoir ses enfants. La seule issue pour lui qui lui permettrait de retrouver sa vie d’avant : c’est d’accomplir l’impossible, l’inception, pour le compte d’un riche homme d’affaires Saito (Ken Watanabe). Cette fois il ne s’agira plus de subtiliser un rêve mais d’implanter une idée dans l’esprit de l’héritier d’une multinationale, Fischer (Cillian Murphy) pour qu’il renverse l’empire édifié par son père. Pour cela, tel Jim Phelps, il va constituer une équipe notamment composée de l’architecte des rêves, la jeune étudiante Ariadne (Ellen Page), d’Arthur (Joseph Gordon-Lewitt), Eames (Tom Hardy), Yusef (Dileep Rao). L’opération se révèle d’autant plus délicate que Cobb est hanté par le souvenir de sa femme, la troublante Mal (Marion Cotillard)…

Subtiliser et manipuler les rêves. Implanter une idée. Quelle belle promesse d’un voyage unique pour le spectateur. Quel synopsis d’une inventivité et d’une audace rarement égalées dans un cinéma de plus en plus frileux. Promesse plus que tenue : ces voleurs de rêves dès le premier plan subtilisent notre attention pour ne plus la lâcher jusqu’au dernier. Christopher Nolan porte le cinéma à son plus haut niveau en construisant un concept et un univers improbables à partir de rien et en nous y faisant totalement adhérer. Un blockbuster avec toute la richesse, la complexité et la confiance dans le spectateur, généralement davantage (et à tort) attribuées au film d’auteur.

Par un astucieux effet de mise en abyme, Christopher Nolan se fait l’architecte de notre rêve comme l’équipe de Cobb le fait pour Fischer. Cobb est le réalisateur de cette mission impossible, l’inception. Il est hanté par son passé comme un cinéaste parsème son film de souvenirs plus ou moins conscients. Je ne vous dirai pas si Cobb réussit sa mission mais celle de Nolan est en tout cas plus que réussie. N’est-ce pas là la plus belle mission du cinéma que de nous faire partager un rêve ? Le spectateur est en totale symbiose avec ce que vivent les personnages jusqu’à cette impression de chute qui les réveille des rêves qu’ils construisent et qu’il nous arrive à nous aussi (à moi en tout cas) d’avoir au réveil. Christopher Nolan nous plonge ainsi dans les méandres fascinants du subconscient mais aussi dans ceux de la réalisation cinématographique dont ils sont la métaphore.

A la manière des films d’espionnage dont il dit s’être inspiré, Christopher Nolan nous immerge dès le début en pleine action comme ces rêves dont vous ne vous souvenez plus du début et qui commencent sur une plage, comme ici, ou ailleurs. Il nous embarque alors aux quatre coins du monde, plus exactement dans six pays sur quatre continents différents (Tokyo, Los Angeles, Londres, Tanger, Paris, Calgary sont ainsi les différents lieux de tournage) pour un voyage sans cesse surprenant.

Plutôt que de bâtir un univers science-fictionnel qui nous aurait été totalement étranger le cinéaste a préféré donner réalité et réalisme à l’insaisissable, aux rêves, pour que nous nous immergions plus facilement dans son univers et pour que celui-ci nous paraisse familier et pour que l’idée de ces différents niveaux de rêves, si abstraite et complexe a priori, soit simple et limpide à l’écran. Quelle gageure que de parvenir à cela. Un puzzle dont le spectateur est aussi l’artisan et dont Aria(d)ne détient le fameux fil. La mémoire, la distorsion du temps, l’illusion autant de thèmes que Christopher Nolan avait déjà abordés dans ses précédents films et dont il décèle ici le meilleur.

Au-delà de l’immense talent de metteur en scène et de scénariste de Christopher Nolan l’interprétation est aussi remarquable, en particulier celle de Leonardo DiCaprio qui confirme être le meilleur acteur de sa génération et qui, après Shutter Island (avec lequel ce film présente d’ailleurs de nombreux points communs, ce qui est un compliment puisque « Shutter Island » était pour moi jusqu’à présent le meilleur film de l’année ), montre encore un nouveau visage et un jeu toujours aussi captivant, intense, entremêlant subtilement une foule d’émotions, parfois dans une même scène. Impossible aussi de ne pas évoquer la musique de Hans Zimmer qui dans le dernier plan fait surgir une irrépressible émotion avec une force rare qui m’a réellement faîte chavirer.

Un film inclassable qui ne mêle pas seulement les dimensions mais aussi les genres : film d’amour avec sa femme fatale et ses sentiments éternels et obsédants, thriller, film d’action (bien sûr de spectaculaires explosions mais aussi des prouesses architecturales que je vous laisse découvrir), film de science-fiction, voyage cathartique. Un film gigogne d’une rare ingéniosité, sinueux et étourdissant. Un dédale de rêves : sans doute est-ce la plus belle définition du cinéma auquel il rend hommage et dont il est le miroir.

Plus qu’un film, une expérience vertigineuse, dont le dernier plan, même après une seconde projection, m’a laissée en apesanteur, comme grisée par un tour de manège délicieusement enivrant. A l’image des idées toujours fixées sur le subconscient un film qui vous laisse une empreinte inaltérable. Un film qui se vit plus qu’il ne se raconte, qui nous plonge en plein rêve.

La quintessence du cinéma : un rêve partagé qui distord le temps, défie la mort. Enfin il nous rappelle ce que nous ne devrions pas oublier ou craindre : ne jamais avoir peur de rêver trop grand.