Voilà une réjouissante annonce qui méritait d'être attendue! Qui mieux que LE cinéaste qui a su rendre populaire le cinéma d'auteur (et l'inverse) pour présider le jury du plus prestigieux Festival de cinéma au monde? Nous n'osions plus l'espérer et pour ma part j'avais "pronostiqué" Jane Campion qui aura, elle aussi, une palpitante tâche puisqu'elle présidera le jury des courts-métrages. On imagine à quel point ce sera passionnant pour les jurés qui accompagneront le "maître" Spielberg de débattre avec ce grand cinéaste!

En même temps que les premières rumeurs du printemps, bruissent celles de Cannes et les premières annonces qui ne cesseront désormais de s'intensifier (avec, après celle du nom du président, celle de "Gatsby le magnifique" de Baz Luhrmann qui ferait l'ouverture ).

Ces derniers jours revenaient souvent le nom de Michael Douglas (car ce dernier avait annoncé sa présence à Cannes aux Oscars) et de Spielberg désiré comme président du festival depuis tant d'années. Il va ainsi rejoindre une prestigieuse liste et succéder à l'Italien Nanni Moretti.

Pour l'occasion, je vous propose, en bas de cet article, mes critiques de "Lincoln" pour lequel Daniel Day-Lewis a reçu l'Oscar du meilleur acteur 2013 et qui, pour moi, méritait celui du meilleur film mais aussi de "La Liste de Schindler", "Munich" et de "Cheval de guerre".

Comme chaque année, je vous ferai partager ici ma passion pour ce festival ( (ce sera mon 13ème, déjà, depuis ma participation au prix de la jeunesse), les annonces concernant celui-ci et mes critiques en direct au mois de Mai mais aussi sur un autre de mes sites http://inthemoodforfilmfestivals.com qui y sera entièrement consacré à partir du 15 Mars, après le Festival du Film Asiatique de Deauville que j'aurai également le plaisir de couvrir en direct, comme chaque année, après avoir fait partie de son jury de la critique internationale l'an passé.

Je vous laisse découvrir le communiqué de presse du Festival ci-dessous, en italique, et, plus bas, mes critiques des films de Spielberg.

« Mon admiration pour la façon inébranlable dont le Festival de Cannes défend le cinéma international est totale. Car Cannes est le plus prestigieux de tous les festivals, ce qui lui permet de continuer à affirmer que le cinéma est un art qui transcende les cultures et les générations. »

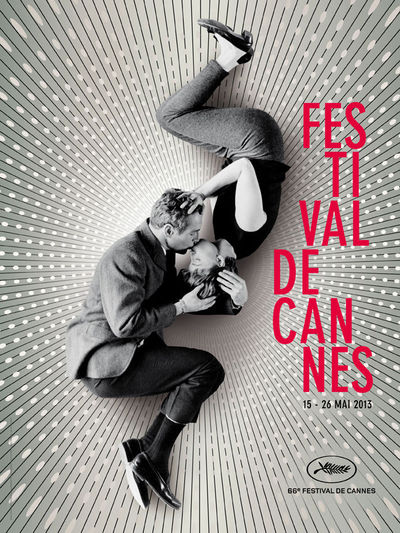

Succédant à l’italien Nanni Moretti, le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg a accepté de présider le Jury du 66e Festival de Cannes qui se déroulera du 15 au 26 mai prochain.

« Comme on dit outre-Atlantique, précise Gilles Jacob, Président du Festival de Cannes, Steven Spielberg est un regular de Cannes : Sugarland Express, Color Purple. Mais c’est E.T. que j’ai montré en 82 en première mondiale, qui a tissé des liens qu’on n’oublie pas. Depuis, j’ai souvent demandé à Steven de présider le jury, mais à chaque fois, il me répondait qu’il tournait. Aussi cette année, quand on m’a dit E.T. phone home, j’ai compris et j’ai répondu : enfin ! »

« Steven Spielberg nous a donné un accord de principe il y a deux ans, déclare Thierry Frémaux, Délégué général du Festival. Il a su se rendre disponible cette année pour être le nouveau Président du Jury. Plus je l’ai rencontré ces dernières semaines, plus j’ai senti que la tâche l’enthousiasmait. Ses films mais aussi son engagement tous azimuts font de lui, année après année, l’égal des plus grands cinéastes d’Hollywood. Nous sommes fiers de l’accueillir. »

« Le souvenir de mon premier Cannes remonte déjà à plus de 31 ans, a-t-il également déclaré au Festival, mais ça reste l’un des moments les plus forts de ma carrière. Depuis plus de six décennies, Cannes est une plate-forme incomparable destinée à faire découvrir des films extraordinaires venus du monde entier. C’est pour moi un grand honneur et un immense privilège de présider le jury d’un Festival qui ne cesse de prouver, inlassablement, que le cinéma est le langage du monde. »

CRITIQUE "LA LISTE DE SCHINDLER" DE STEVEN SPIELBERG

A l’occasion de l’hommage que le 38ème Festival du Cinéma Américain de Deauville rendra au comédien Liam Neeson (qui viendra présenter « Taken 2 » en avant-première et qui sera aussi à Paris pour inaugurer la Cité du cinéma de Luc Besson, de même que Salma Hayek à qui le festival rendra également hommage) mais aussi au compositeur John Williams (avec un concert des musiques de ses films au Casino de Deauville, le 8 septembre à 17H), je vous propose un gros plan sur un film (et non des moindres !) qui les a réunis : « La Liste de Schindler » de Steven Spielberg.

Avant que Spielberg ne réalise « La liste de Schindler », long aura été le parcours pour aboutir à ce film. Un premier projet de film avait ainsi tout d’abord échoué. C’est Poldek Pfefferberg, un des 1100 Juifs sauvés par Oskar Schindler, qui devait raconter la vie de ce dernier. Un film sur Schindler basé sur ce récit devait même être tourné avec la Metro Goldwyn Mayer en 1963. Presque 20 ans plus tard, en 1982, l’écrivain Thomas Keneally écrivit le livre « La Liste de Schindler » après avoir rencontré Pfefferberg. C’est ce livre qui servira de base au film éponyme de Spielberg. Universal Pictures en acheta les droits. Spielberg rencontra Pfefferberg et voulut d’abord confier la réalisation du film à Roman Polanski qui refusa puis à Scorsese qui refusa à son tour. C’est ainsi que Spielberg décida de le réaliser en raison, notamment, du génocide en Bosnie : « La principale raison pour laquelle j’ai tenu à réaliser ce film sans plus tarder, c’est que la purification ethnique qui sévit en Bosnie me persuade de plus en plus de la ressemblance terrifiante de notre époque avec celle où se déroula la Shoah. Je n’avais jamais, dans aucun de mes films, décrit la réalité. Je consacrais toute mon énergie à créer des mondes imaginaires. Je crois que si j’avais inversé mon plan de travail et tourné en premier « La Liste de Schindler », je n’aurais jamais éprouvé le moindre désir de réaliser, ensuite, un film sur les dinosaures. » Spielberg ne demanda pas de salaire pour ce film, ce qui aurait été pour lui « l’argent du sang ».

Suite au succès remporté par le film, Spielberg créa « la Fondation de l’Histoire Visuelle des Survivants de la Shoah », une organisation à but non lucratif qui rassemble des archives de témoignages filmés des survivants de l’Holocauste. L’argent récolté lui a également permis de produire des documentaires sur la Shoah pour la télévision comme « Anne Franck remembered » (1995), « The lost children of Berlin » (1996) « The Last days » (1998).

Le film a été tourné entre mars et mai 1993, en soixante-douze jours, essentiellement dans le quartier de Kazimierz à Cracovie.

C’est le 30 novembre 1993 que « La liste de Schindler » sortit en salles, soit trente ans après le premier projet de film sur Oskar Schindler. Cela valait la peine d’attendre. Un sujet comme celui-ci nécessitait talent, maturité, sensibilité, sobriété et travail de documentation. A chaque film sur l’Holocauste revient la même question : peut-on et doit-on faire une fiction d’une atroce réalité qui la dépasse ? Doit-on, pour transmettre l’Histoire, tenter de raconter l’indicible, forcément intransmissible ? Spielberg est-il parvenu à lever toutes les réticences ? Claude Lanzmann écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »

Synopsis : Oskar Schindler (Liam Neeson) est un industriel allemand, membre du parti nazi. Bon vivant, profiteur, époux infidèle, il ne semble avoir qu’une obsession : faire du profit, et faire retentir son nom. Tandis que les Juifs sont regroupés et enfermés dans des ghettos, il réussit à obtenir les capitaux nécessaires (provenant de la communauté juive) pour racheter une fabrique de casseroles. Il emploie une main d’œuvre juive bon marché dans son usine, afin de la faire prospérer, apparemment indifférent à l’horreur qui se déroule en dehors de son usine. Il faudra la liquidation du Ghetto de Cracovie, en mars 1943, sous les ordres du commandant SS Amon Göth (Ralph Fiennes) pour qu’il prenne conscience de l’ineffable horreur nazie…

La première scène nous montre Schindler s’habillant méthodiquement, soigneusement, choisissant cravate, boutons de manchette, et épinglant sa croix gammée. Le tout avec la dextérité d’un magicien. Nous n’avons pas encore vu son visage. De dos, nous le voyons entrer dans une boite de nuit où se trouvent des officiers nazis et des femmes festoyant allègrement. Il est filmé en légère contre-plongée, puis derrière les barreaux d’une fenêtre, puis souriant à des femmes, puis observant des officiers nazis avec un regard mi-carnassier, mi-amusé, ou peut-être condescendant. Assis seul à sa table, il semble juger, jauger, dominer la situation. Sa main tend un billet avec une désinvolte arrogance. Son ordre est immédiatement exécuté. Son regard est incisif et nous ignorons s’il approuve ou condamne. Il n’hésite pas à inviter les officiers nazis à sa table, mais visiblement dans le seul but de charmer la femme à la table de l’un d’entre eux. Cette longue scène d’introduction sur la musique terriblement joyeuse (« Por una cabeza » de Gardel), et d’autant plus horrible et indécente mise en parallèle avec les images suivantes montrant et exacerbant même l’horreur qui se joue à l’extérieur, révèle tout le génie de conteur de Spielberg. En une scène, il révèle tous les paradoxes du personnage, toute l’horreur de la situation. L’ambigüité du personnage est posée, sa frivolité aussi, son tour de passe-passe annoncé.

Un peu plus tard, Schindler n’hésitera pas à occuper l’appartement dont les occupants ont dû rejoindre le Ghetto. Il faudra que de son piédestal -des hauteurs du Ghetto, parti en promenade à cheval avec une de ses maîtresses- il observe, impuissant, le massacre du Ghetto de Cracovie. Il faudra que son regard soit happé par le manteau rouge d’une petite fille (Spielberg recourt à la couleur comme il le fera à cinq autres occasions dans le film) perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement, comme nous le découvrirons plus tard) pour qu’il prenne conscience de son identité, de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché. Créer cette liste sera aussi une manière de reconnaître cette individualité, de reconnaître qu’à chaque nom correspond une vie sauvée. Sans doute la démarche d’une jeune femme qui lui demande plus tard de faire venir ses parents détenus à Plaszow parce qu’elle a eu écho de sa bonté, qu’il renvoie menaçant de la livrer à la Gestapo tout en lui donnant gain de cause, l’aura-t-elle incité à devenir celui pour qui on le prenait déjà, cet « homme bon », à faire retentir son nom, mais d’une autre manière (là encore, le paradoxe d’Oskar Schindler, il ne recevra pas la jeune femme la première fois, non maquillée et pauvrement vêtue mais seulement lorsqu’elle reviendra maquillée et avec d’autres vêtements). A partir de ce moment, il tentera alors avec son comptable Itzhak Stern (Ben Kingsley), de sauver le plus de vies possibles.

La scène précitée du massacre qu’observe Schindler est aussi nécessaire qu’insoutenable (une quinzaine de minutes) entre les exécutions, les médecins et infirmières obligés d’empoisonner les malades dans les hôpitaux pour leur éviter d’être exécutés, les enfants qui fuient et se cachent dans des endroits tristement improbables, l’impression d’horreur absolue, innommable, de piège inextricable, suffocant. La scène est filmée caméra à l’épaule (comme 40% du film) comme si un reporter parcourait ce dédale de l’horreur et, comme dans tout le film, Spielberg n’en rajoute pas, filme avec sobriété cette réalité reconstituée qui dépasse les scénarii imaginaires les plus effroyables. Des valises qui jonchent le sol, un amas de dents, de vêtements, une fumée qui s’échappe et des cendres qui retombent suffisent à nous faire comprendre l’incompréhensible ignominie. Les échanges, implicites, entre Schindler et le comptable Stern sont aussi particulièrement subtils, d’un homme qui domine l’autre , au début, à la scène deux hommes qui trinquent sans que jamais l’horrible réalité ne soit formulée.

Le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de Johns Williams, et le message d’espoir malgré toute l’horreur en font un film poignant et magistral.

« La liste de Schindler » a d’ailleurs reçu douze nominations aux Oscars en 1994 et en a remporté sept dont ceux du meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure direction artistique, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure photographie et meilleure musique. Liam Neeson et Ralph Fiennes ont évidemment été tous deux nommés pour l’Oscar du meilleur acteur, pour le premier, et celui du meilleur second rôle masculin, pour le second, mais ce sont Tom Hanks, pour « Philadelphia », et Tommy Lee Jones, pour « Le Fugitif » qui les ont obtenus.

Alors, pour répondre à la question initiale, oui, il faut et il fallait faire un film sur ce sujet car certes « un certain absolu de l’horreur est intransmissible », forcément, mais cela n’empêche pas d’essayer de raconter, de transmettre pour que justement cet absolu de l’horreur ne se reproduise plus. Ce film permet à ceux qui ont regardé avec des yeux d’enfants éblouis les autres films de Spielberg, d’appréhender une horreur que leurs yeux n’auraient peut-être pas rencontrée autrement, trop imperméables à des films comme « Nuit et brouillard » ou « Shoah ».

Comme l’avait fait Benigni avec « La vie est belle » là aussi fortement contesté (retrouvez ma critique de « La vie est belle » en cliquant ici et celle de « Monsieur Klein » de Losey en cliquant là, deux films indispensables, revoyez également « Le Pianiste » de Polanski), Spielberg a choisi la fiction, mais n’a surtout pas occulté la réalité, il l’a simplement rendue visible sans pour autant la rendre acceptable. Une scène en particulier a pourtant suscité une relative controverse, celle lors de laquelle des femmes sont envoyées dans une « douche » à Auschwitz-Birkenau, ignorant si en sortira un gaz mortel. Quand la lumière s’éteint, c’est aussi la certitude du spectateur avant que l’eau ne jaillisse. Scène terrible et par laquelle Spielberg n’a en aucun cas voulu faire preuve d’un suspense malsain mais a brillamment montré quel pitoyable pouvoir sur les vies (parallèle avec le passionnant dialogue sur le pouvoir entre Schindler et Göth) détenait les tortionnaires des camps qui, d’un geste à la fois simple et horrible, pouvaient les épargner ou les condamner.

« La liste de Schindler » est un film nécessaire et indispensable. Par le prisme du regard d’un homme avec tout ce que cela implique de contradictions (au sujet duquel le film a l’intelligence de ne jamais lever tout à fait le mystère) qui, d’indifférent devint un « Juste » et sauva 1100 juifs, il nous fait brillamment appréhender l’indicible horreur et montre aussi que des pires atrocités de l’humanité peuvent naitre l’espoir. Quand un sondage sidérant, à l’occasion de la commémoration des 70 ans de la Rafle du Vel d’Hiv, vient de révéler que 57% des 25-34 ans, 67% des 15-17 ans, ignorent tout de la Rafle du Vel d’Hiv (42% tous âges confondus) et (comment est-ce possible ?!) des films comme celui-ci continueront d’avoir leur raison d’être. C’est aussi un film sur le pouvoir, celui, pathétique et exécrable, de ceux qui en abusent ou de celui qui le détourne à bon escient, celui du cinéma, instrument du devoir de mémoire.

Un film dont vous ressortirez abattus, en colère, bouleversés mais aussi avec le sentiment que le pire peut transformer un homme et faire naitre l’espoir en l’être humain malgré les ignominies dont il peut se rendre capable ; et avec des images, nombreuses, à jamais gravées dans vos mémoires parmi lesquelles celle d’un manteau rouge, lueur tragique et innocente au milieu de l’horreur ou celle de la fin, ces pierres posées sur une tombe par des rescapés et acteurs pour remercier un homme pour toutes les vies qu’il aura sauvés et pour celles, qui grâce à sa liste, à ces noms et identités écrits et affirmés, auront pu voir le jour.

CRITIQUE DE "LINCOLN" DE STEVEN SPIELBERG

En ce début d’année 2013, deux cinéastes américains de génie, Tarantino et Spielberg, sortent un film ayant pour toile de fond l’esclavage. Pour le premier, avec « Django unchained« , c’est même le sujet qui lui permet de réinventer un genre cinématographique, puisqu’un esclave y devient héros de western. Pour le second, c’est ce qui lui permet, en traitant de l’adoption du 13ème amendement qui fit de l’abolition de l’esclavage un fondement permanent de la loi américaine, de tisser le portrait d’une éminente figure politique, celle du Président Abraham Lincoln. L’esclavage était d’ailleurs déjà au centre d’un de ses films, « Amistad ». Le premier a situé l’action de son film deux ans avant la guerre de Sécession, le second lors de sa dernière année. Mais, plus que tout cela, ce qui les différencie, c’est un style : singulier, audacieux, qui à la fois utilise et s’affranchit des règles du western pour Tarantino, avec cette histoire d’amitié et de vengeance romanesque, de duels et de duos, une nouvelle fois jubilatoire. Plus classique, académique diront (à tort) certains est en revanche le film de Spielberg. Imaginez que quelqu’un leur aurait donné pour sujet : « réalisez un film qui évoquera l’esclavage ». Ils l’illustrent chacun à leur manière. Différente mais passionnante. Spielberg d’ailleurs, comme l’indique le titre de son film, évoque Lincoln plus que l’esclavage car même si l’adoption du 13ème amendement est l’enjeu du film, c’est Abraham Lincoln qui en est le centre. Alors, l’un est peut-être trop bon élève, l’autre un élève irrévérencieux, quoiqu’il en soit, tous deux ont en commun d’avoir signé deux films délicieusement bavards. Deux magistrales visions de l’Histoire et deux brillantes leçons de cinéma.

Spielberg se concentre ainsi sur les quatre derniers passionnants mois du 16ème Président des Etats-Unis : Abraham Lincoln (Daniel Day- Lewis). 1865. La nation est déchirée et divisée par la guerre de Sécession. Lincoln veut à la fois mettre fin au conflit, faire unifier le pays et faire adopter le 13ème amendement qui mettrait fin à l’esclavage. Dans le même temps, il doit faire face à des douleurs et conflits personnels : la perte d’un fils qui a ébranlé son couple et le désir d’un autre, brillant étudiant de Harvard, qui désire partir à la guerre.

Adapté de « Team of Rivals : The Political Genius of Lincoln » de Doris Kearns Goodwin, le premier trait de génie du film de Spielberg et d’abord de son scenario (signé Tony Kushner, l’auteur, notamment, d’ « Angels in America », une pièce couronnée par le prix Pulitzer) est de ne pas avoir cédé à la facilité du classique biopic qui finalement nous en aurait appris beaucoup moins que ces quatre mois qui révèlent toute la grandeur et l’habileté politiques de Lincoln, sa détermination, mais aussi sa complexité. En conteurs inventifs, plutôt que de narrer son enfance, en une tirade, Kushner/Spielberg évoquent l’enfance de Lincoln et le rapport, là aussi complexe, à son père permettant ainsi, en ne traitant que de ces quatre mois, de cerner la personnalité de cet homme politique tant aimé des Américains et qui a tant influé sur leur Histoire.

Les premiers plans, marquants (et à dessein puisque, ensuite, l’intrigue se concentrera dans les lieux de pouvoir) nous immergent dans les combats sanglants, impitoyables, de la guerre de Sécession. Spielberg avait déjà retranscrit avec brio toute l’horreur ineffable de la guerre dans « La Liste de Schindler » et « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ces quelques secondes nous les rappellent alors que dans « Cheval de guerre », cette violence était essentiellement hors-champ, notamment dans une scène d’une redoutable ingéniosité, celle où deux frères sont fusillés par les Allemands, deux enfants encore, fauchés en pleine innocence, une scène dissimulée par l’aile d’un moulin qui la rendait d’autant plus effroyable.

Ces quelques secondes de ces hommes qui s’affrontent cors-à-corps suffisent là aussi à nous faire comprendre l’âpre violence de cette guerre et dénotent avec le reste du film, essentiellement centré sur les dialogues, ce qui déconcertera peut-être les inconditionnels du cinéaste qui en attendaient plus de spectaculaire ici savamment distillé.

Après cette première scène, Lincoln apparaît, de dos, assis, écouté, admiré. En quelques minutes d’exposition, tout est dit : le conflit, l’admiration, l’esclavage, la complexité de la situation. Spielberg est évidemment le roi de scènes d’exposition. Rappelez-vous celle de « La Liste de Schindler » (que l’on peut d’ailleurs mettre en parallèle avec celle-ci) : Schindler s’habillant méthodiquement, soigneusement, choisissant cravate, boutons de manchette, et épinglant sa croix gammée. Le tout avec la dextérité d’un magicien. Nous n’avons pas encore vu son visage. De dos, nous le voyons entrer dans une boite de nuit où se trouvent des officiers nazis et des femmes festoyant allègrement. Il est filmé en légère contre-plongée, puis derrière les barreaux d’une fenêtre, puis souriant à des femmes, puis observant des officiers nazis avec un regard mi-carnassier, mi-amusé, ou peut-être condescendant. Assis seul à sa table, il semble juger, jauger, dominer la situation. Sa main tend un billet avec une désinvolte arrogance. Son ordre est immédiatement exécuté. Son regard est incisif et nous ignorons s’il approuve ou condamne. Il n’hésite pas à inviter les officiers nazis à sa table, mais visiblement dans le seul but de charmer la femme à la table de l’un d’entre eux. Cette longue scène d’introduction sur la musique terriblement joyeuse (« Por una cabeza » de Gardel), et d’autant plus horrible et indécente mise en parallèle avec les images suivantes montrant et exacerbant même l’horreur qui se joue à l’extérieur, révèle tout le génie de conteur de Spielberg. En une scène, il révélait là aussi tous les paradoxes du personnage, toute l’horreur de la situation. L’ambigüité du personnage est posée, sa frivolité aussi, son tour de passe-passe annoncé.

Cela pour dire que si les films de Spielberg sont en apparence très différents, ils se répondent tous dans leurs thématiques et constructions, comme les thèmes de loyauté, espoir, courage, ténacité étaient à l’honneur dans « Cheval de guerre » et le sont à nouveau ici, aussi différents puissent paraître ces deux films dans leurs formes.

Certains reprocheront à Spielberg une absence d’émotion contrairement à ce à quoi il nous avait habitués. C’est au contraire le grand atout de ce film et c’est justement là encore tout le talent de Spielberg que d’avoir su insérer quelques scènes d’émotion au milieu de ce passionnant parcours politique, de ce film exigeant, de ces joutes verbales. En quelques plans, il nous fait éprouver la détresse et les dilemmes d’un père. Les scènes intimes, rares, n’en sont que plus bouleversantes, souvent filmées dans la pénombre, révélant les zones d’ombre de cet homme éclairé. Le talent de (ra)conteur de Spielberg culmine lors de la scène de l’adoption du 13ème amendement pour laquelle il cède un moment au lyrisme et à l’emphase, et à quelques facilités scénaristiques qui contrastent avec la rigueur de l’ensemble mais témoignent de sa capacité à intéresser et émouvoir en quelques secondes. Il serait d’ailleurs intéressant de mettre en parallèle le montage de cette scène avec celle de la scène de la constitution de la liste dans « La Liste de Schindler », ces scènes étant toutes deux l’apogée de ces films autour desquelles ils sont articulés.

A ces quelques exceptions près, Spielberg a préféré ici raconter l’Histoire plutôt qu’une histoire, même s’il reste un conteur admirable sachant captiver l’attention, et rendant ainsi encore hommage à Lincoln, lui-même conteur malicieux. Quand, aujourd’hui, on tend à tout simplifier et à utiliser des recettes souvent racoleuses pour captiver le spectateur, c’est un défi louable que de réaliser une œuvre aussi dense, foisonnante. D’ailleurs quel meilleur moyen pour évoquer la complexité de la démocratie, ses contradictions ? Indigne hommage que cela aurait alors été que de tout simplifier. Au contraire, par un récit complexe (mais d’ailleurs clair), Spielberg illustre la complexité de la politique, et lui redonne ses lettres de noblesse quand elle est ce qu’elle devrait uniquement représenter : un changement, un espoir, tout en n’éludant pas les compromis et même les compromissions nécessaires lorsque « La fin justifie les moyens », citation plus machiavélienne que machiavélique…

Au-delà de tout, ce qui restera sans doute de ce film, c’est l’incroyable présence de Daniel Day-Lewis qui EST Lincoln, politicien de génie, mari et père confronté à la douleur, homme mélancolique, conteur malicieux, brillant stratège et surtout profondément humain et charismatique. Il fait totalement oublier l’acteur pour donner vie à l’ancien président américain. Dans un rôle aux antipodes de celui qu’il incarnait dans « There will be blood », tout en excès (mais tout aussi magistral), ici tout en nuances, il prouve une nouvelle fois la fascinante étendue de son talent. Spielberg, plutôt que de faire des mouvements de caméra démonstratifs, a mis sa caméra au service de son jeu, se rapprochant au fur et à mesure qu’il captive son auditoire, dans le film, et la salle de cinéma. A côté de lui, une distribution exceptionnelle campe plus d’une centaine de personnages, là encore identifiables et caractérisés en quelques mots, quelques plans. Un véritable défi. Parmi eux, retenons Sally Field impeccable dans le rôle de l’autoritaire et torturée Mrs Lincoln ou encore Tommy Lee Jones qui incarne les contradictions et les compromis nécessaires à l’adoption d’une loi historique qui aura guidé sa vie. Joseph Gordon-Lewitt qui interprète un des fils de Lincoln a lui les honneurs d’un des plus beaux plans du film, d’une tristesse et d’une beauté déchirantes, lorsqu’il découvre un charnier et décide de s’engager. David Strathairn, trop rare encore, est également remarquable en William Seward.

Le film est servi par un souci perfectionniste du détail, des décors aux costumes, en passant par une photographie réaliste d’une élégante sobriété. Ainsi, en un instant, lorsque Lincoln est filmé s’éloignant de dos dans un couloir vide tel un comédien quittant la scène ou dans ce plan de sa silhouette et de celle de son fils dans l’aveuglante lueur d’une fenêtre lorsqu’il apprend l’adoption de l’amendement, Spielberg nous éblouit sans pour autant chercher à en mettre plein la vue. La musique de John Williams alterne entre lyrisme et discrétion et achève ce tableau historique d’une passionnante sobriété.

Un film captivant et exigeant sur un homme et une situation historiques et complexes. Un hommage à Lincoln mais, au-delà, à la politique et ce qu’elle implique d’exigence à laquelle la forme judicieuse du film rend si bien justice. Un film d’une sobriété salutaire qui ne cède que quelques instants et brillamment à l’émotion mais jamais à l’esbroufe. Un film dense aux 2H29 nécessaires. Un travail d’orfèvre servi par une prestation en or, celle d’un Daniel Day-Lewis au sommet de son art, accompagné par une distribution remarquablement choisie et dirigée. Un très grand film dont le classicisme n’est pas un défaut mais au contraire le témoignage de l’humilité et de l’intelligence d’un grand cinéaste devant un grand homme à qui il rend un admirable hommage, de la plus belle manière qui soit, en ne le mythifiant pas mais en le montrant dans toute son humaine complexité.

Je vous parlais ici du film au lendemain de sa projection, je pense qu’il me faudra encore un peu de temps pour vous en parler comme il le mérite, et avec le recul nécessaire, donc j’y reviendrai.

Sortie en salles : le 30 janvier 2013

CRITIQUE DE "MUNICH" DE SPIELBERG

Générique. Des noms de ville remplissent l’écran puis Munich apparaît en lettres rouges, en exergue. Rouge couleur sang. Celui que fit couler un commando de l’organisation palestinienne Septembre noir en prenant en otage puis tuant onze athlètes israéliens de l’équipe olympique lors des Jeux Olympiques d’été de Munich en 1972. Celui qu’un agent du Mossad et son équipe de quatre hommes, engagés par le gouvernement israélien de Golda Meir, doivent faire couler en représailles, en agissant dans la clandestinité.

A travers huit pays nous suivons leur traque des représentants de Septembre noir considérés comme responsables de la prise d’otage de Munich. Le cycle de la violence est enclenché, a atteint un degré supérieur, encore qu’elle ne soit pas quantifiable. Le symbole de paix, celui des Jeux Olympiques, est devenu symbole d’horreur. Le cycle ne s’est toujours pas arrêté. Quand s’arrêtera-t-il ? Comment peut-il s’arrêter si la loi du talion continue à régir le conflit israélo-palestinien ? C’est avant tout cela ce film de Spielberg : un questionnement, les prémisses d’une réflexion. Spielberg s’est vu reprocher d’avoir signé un film anti-palestinien par les uns, anti-israélien par les autres. Bref, on lui reproche de ne pas prendre parti. Les reproches soulignent ce qu’il dénonce : l’impossibilité du dialogue, le cycle infernal de la vengeance et de la violence, la nécessité d’une réponse vindicative pour chacune des parties.

L’agent du Mossad qui prend la tête de cette équipe c’est Avner interprété par Eric Bana, face à sa conscience, sa morale, ses doutes quant au bien-fondé d’une opération pour un Mossad auquel il n’appartient officiellement plus, une opération destinée à tuer des hommes pour que de plus déterminés encore prennent leur place. A ses côtés, quatre agents qui incarnent chacun un visage de cette vengeance, les atermoiements et/ou la résolution. Des personnalités particulièrement bien différenciées autant par leurs origines que par leurs apparences que ce soit les personnages interprétés par Mathieu Kassovitz ou Daniel Craig etc. La clarté règne en effet dans ce film sombre au sujet pourtant ô combien complexe ô combien sensible.

La clarté d’un cinéaste au sommet de la maîtrise de son art qui nous donne là une leçon de géopolitique autant qu’une leçon de cinéma, encore qu’il ne s’agisse pas vraiment de leçon concernant l’Histoire, un questionnement plutôt, concernant le cinéma, l’histoire donc, la petite, davantage : montage parallèle contribuant à une accélération judicieuse de la tension, flash-backs intelligemment distillés, identification inéluctable du spectateur pour cet homme, mari aimant d’une femme sur le point d’accoucher puis père d’un enfant, plongé dans ce cycle infernal, personnages distinctement marqués. Une vraie leçon de scénario. La géopolitique à visage humain aussi.

Spielberg n’a pourtant pas non plus cédé au sentimentalisme ni à la violence gratuite. Chaque scène est justifiée, d’un âpre réalisme parfois, mais jamais superflue. Certaines scènes, comme celle où les agents du Mossad se retrouvent dans la même cachette que des combattants palestiniens, pourrait paraître téléphonée si elle n’était au service d’un propos, si elle n’était le prétexte notamment à un face à face entre le Palestinien et l’Israélien, qui dialoguent et expriment une même légitimité, un même amour pour une terre qu’ils revendiquent comme leur, (le dialogue, même difficile, paraît alors possible mais le second devra finalement tuer le premier) ou encore comme cette scène ou l’un des agents d’Avner et le Palestinien effectuent une sorte de joute musicale en mettant chacun une musique propre à leur culture. On est au bord du conflit. Finalement l’un mettra une musique, américaine. La tension retombe. Tout est dit…

Face à ces cinq agents on trouve une CIA et une France aux rôles ambivalents, une France incarnée par Mathieu Amalric et Michael Lonsdale, marchands d’armes et d’informations. Le conflit est international, le film l’est aussi, nous faisant traverser huit pays en 2H40, 2H40 que nous ne voyons pas passer, tant Spielberg sait faire persister la tension. Tension de l’Histoire et de l’histoire. Tension de cette traque insatiable et inlassable. Tension d’une conscience qui hante de plus en plus le protagoniste.

International aussi par sa prestigieuse distribution dans laquelle de nombreux acteurs français figurent, je vous les laisse découvrir. Après Truffaut dans Rencontres du troisième type ou encore Nathalie Baye dans Arrête-moi si tu peux, Spielberg prouve une nouvelle fois son intérêt pour le cinéma hexagonal.

Si ce n’est pas une « leçon » d’Histoire, c’est d’abord et aussi parce-que Munich n’est pas un documentaire mais une fiction historique « inspirée de faits réels » comme Spielberg l’a lui-même souligné. Ce n’est pas une leçon d’Histoire parce-que ces agents n’ont officiellement jamais existé, le Mossad n’ayant jamais reconnu leur existence. Il s’agit donc de supputations néanmoins particulièrement bien documentées. Et puis le questionnement et le propos n’en restent pas moins là.

Munich, plus que le nom d’une ville en forme de titre c’est toute une histoire, la ville des Jeux Olympiques, une ville meurtrie bien sûr mais la ville du nazisme aussi. Ville évocatrice de la complexité de la violence. La ville des blessures de l’Histoire. Un autre questionnement. Hier qui essaie de justifier et/ou d’expliquer et/ou cautionner aujourd’hui…selon les points de vue. Un titre et déjà tout un propos, n’en déplaisent à ceux qui railleraient la vacuité ou la pédagogie simplificatrice de ce film. Spielberg n’est pas seulement le roi du cinéma de divertissement, c’est aussi le réalisateur de La liste de Schindler, d’Amistad, La couleur pourpre qui ont su prouver que ses films n’étaient pas seulement des démonstrations de virtuosité stylistique.

Le film s’achève sur une image du World Trade Center en arrière plan. Tout semble paisible mais les Twin Towers sont là pour nous rappeler que ce n’est qu’un leurre, que plus de trente ans après la violence perdure toujours. Son propos fait plus que jamais écho à l’actualité. Raccourci que certains jugeront simpliste, voire périlleux. Un questionnement, juste un questionnement…et un plaidoyer pour la paix.

En s’inspirant d’un ouvrage de George Jonas de 1984, Spielberg, avec cette adaptation, a réussi la difficile alliance de l’action et de la réflexion, un film instructif, intense, passionnant, haletant et prenant comme un thriller, mais surtout un film sincère et courageux.

CRITIQUE DE "CHEVAL DE GUERRE" DE STEVEN SPIELBERG

Dans « La Liste de Schindler » et « Il faut sauver le soldat Ryan », Spielberg avait déjà retranscrit l’horreur ineffable de la guerre mais aussi les lueurs d’espoir ou d’humanité qui pouvaient en jaillir. Dans « Cheval de guerre » c’est à une autre guerre à laquelle il s’intéresse (la grande guerre) et à un autre style auquel il recourt (celui du conte) pour nous y plonger mais nous y retrouvons ces caractéristiques. C’est aussi d’une certaine manière une rencontre du troisième type, ou la rencontre avec un « ET » qu’il faut apprivoiser et qui recèle plus d’humanité que beaucoup d’hommes et qui, surtout, devient alors l’observateur de cette (in)humanité. Une morale simple avec laquelle Spielberg, pourtant, une fois de plus, parvient à emporter l’adhésion et l’émotion.

Spielberg semblait donc être destiné à adapter le roman éponyme de Michael Morpurgo, publié en 1982. « Cheval de guerre » est l’histoire d’une amitié à la fois exceptionnelle et universelle entre un jeune homme, Albert (Jeremy Irvine), et le cheval qu’il a dressé, Joey. La Première Guerre Mondiale va les séparer. Le père d’Albert (Peter Mullan) va devoir vendre Joey à un soldat de la cavalerie britannique. C’est à travers les aventures extraordinaires de Joey que nous allons alors suivre la guerre. Au cours de son périple, il croisera de nombreux destins et autant de regards sur la guerre, des destins que cet animal hors du commun changera : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, un fermier français et sa petite-fille… Pendant ce temps, Albert, s’engage dans la guerre…ne désespérant pas de croiser un jour la route de Joey…

Tout commence dans une magnifique campagne anglaise, celle du Devon, dans une chaumière qui semble tout droit sortie d’un conte de fées. C’est là que se déroulent les 45 premières minutes du film (d’une durée totale de 2H27) qui servent d’exposition pour laisser le temps au lien exceptionnel entre Joey et Albert de se tisser. Même si je ne fais pas partie de ceux qui crient aveuglément au génie à chaque film de Spielberg, il faut lui reconnaître un incontestable talent de conteur qui n’en est que plus flagrant quand le conte est justement le genre choisi.

Certains s’offusqueront ou se sont déjà offusqués du fait que la guerre y soit édulcorée. D’une part, ce n’est pas totalement vrai, d’autre part, c’est nier le parti pris entièrement assumé par Spielberg, celui d’un film familial (n’oublions pas que le roman a été publié chez Gallimard jeunesse et que le film est distribué par Disney). Et si ce n’est pas totalement vrai, c’est parce que si le film est certes destiné aussi à un jeune public, le génie de Spielberg (ne pas crier au génie à chaque fois ne m’empêche pas de le lui reconnaître de temps à autre, même souvent) est de nous faire comprendre toute l’horreur de la guerre, et de celle-là en particulier, notamment dans une scène d’une redoutable ingéniosité, celle où deux frères sont fusillés par les Allemands, deux enfants encore, fauchés en pleine innocence, ou comment l’aile d’un moulin dissimule l’horrible scène mais ne la rend pas moins effroyable. Alors, certes, il n’y a pas de bains de sang, ni même vraiment de sang, visibles, mais l’horreur des tranchées n’en est pas moins représentée. L’approche de l’ensemble est d’ailleurs délibérément plus picturale que réaliste.

Après la longue exposition le film se divise alors en saynètes au gré des rencontres de Joey qui en est le fil conducteur et si cette exposition peut paraître un peu longue, sa nécessité apparaît alors pour nous faire comprendre la force du lien entre ces deux êtres, une amitié indéfinissable et inconditionnel. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que Richard Curtis ait participé à l’écriture. Le schéma pourrait être ainsi celui d’une de ses comédies romantiques : deux êtres que tout oppose apriori et sépare mais qui finiront (peut-être ) par se retrouver. La fin est d’ailleurs un magnifique hommage revendiqué à celle de la quintessence du film d’aventures romantique : « Autant en emporte le vent », avec lequel le film de Spielberg partage aussi cet hymne à la terre, cette terre que le héros n’aspire qu’à retrouver. Le héros, c’est ici ce « cheval de guerre », animal noble et fier, dans le regard duquel semblent passer une foule d’émotions, et une humanité poignante, la bonne idée étant de ne jamais tomber dans l’écueil de l’anthropomorphisme.

Alors sans doute les éternels cyniques reprocheront-ils au film sa naïveté, d’ailleurs plus qu’une naïveté, une candeur totalement assumée, et ses bons sentiments. Loyauté, espoir, courage, amitié, ténacité sont ainsi à l’honneur. Malgré quelques longueurs (j’avoue avoir regardé ma montre dans la première partie), la deuxième partie de cette Odyssée au souffle épique qui la justifie d’ailleurs et la fait oublier, m’a totalement embarquée parce que si Spielberg est un talentueux conteur, il a aussi un talent incontestable pour faire naitre l’émotion (la musique de John Williams y est aussi pour beaucoup) qui culmine au dénouement et dans les dix dernières minutes, certes prévisibles, mais non moins réussies, et d’autant plus que Spielberg parvient une fois de plus à nous émouvoir avec le prévisible (là où, par exemple, Baz Luhrmann échoue dans un film d’aventures comme « Australia », et dire que ce dernier va faire une nouvelle adaptation d’un des plus grands chefs d’œuvre de la littérature quand la première était une telle réussite, je redoute le pire…).

« Cheval de guerre » mériterait d’être vu rien que pour cette « chevauchée fantastique » (d’ailleurs on ressent toute l’admiration que Spielberg porte au cinéma du réalisateur du film éponyme) au cours de laquelle Joey va traverser les tranchées et la ligne de front, en emportant avec lui les barbelés, scène d’une terrible beauté à laquelle en succèdera une autre. Une scène de paix, de courage et d’espoir bouleversante où deux hommes retrouvent leur humanité pour sauver un animal en plein chaos et en plein « No man’s land ».

A noter les présences fortes de Peter Mullan et Niels Arestrup, deux figures paternelles. Le seul vrai bémol concerne le choix de la langue anglaise pour tous les acteurs qui aboutit parfois à des répliques alors ridicules quand un Anglais félicite un Allemand pour son Anglais, alors que tout le monde dans le film (Anglais, Allemands, Français) parle Anglais.

« Cheval de guerre » n’en reste pas moins un grand spectacle familial au dénouement poignant, un hymne à la beauté de la nature mais aussi aux films d’aventures dont Spielberg est le maître incontestable nous le prouvant à nouveau ici nous laissant bouleversés, suscitant une émotion imprévisible avec le prévisible, nous faisant croire à l’impossible, et surtout à la force épique et émotionnelle du cinéma, ici agréablement dévastatrice, qu’il manie et suscite mieux que nul autre, par une mise en scène ample et flamboyante, et non moins à hauteur d’hommes, et par un don de conteur qui fait de cette fable une réalité plausible.