Photos ci-dessus, copyright inthemoodforfilmfestivals.com . Projection de « Plein soleil » en copie restaurée dans le cadre du Festival de Cannes 2013.

CRITIQUE – « Plein soleil » de René Clément

Ci-dessous mon article publié suite à la projection du film dans le cadre de Cannes Classics 2013. Retrouvez également mes 9 critiques de films avec Alain Delon publiées hier à l'occasion de ses 80 ans.

Chaque année, la section Cannes Classics réserve de très belles surprises avec des projections de classiques du cinéma en copies restaurées. Il m’a fallu renoncer à quelques unes (ah, les choix cornéliens entre les multiples projections cannoises !) mais s’il y en a bien une que je n’aurais manqué sous aucun prétexte, c’est celle de «Plein soleil » de René Clément, en présence d’Alain Delon, de retour à Cannes, trois ans après la projection du « Guépard » également en copie restaurée avec, alors, ce poignant écho entre le film de Visconti qui évoque la déliquescence d’un monde, et la réalité, et cette image que je n’oublierai jamais d’Alain Delon et Claudia Cardinale, se regardant sur l’écran, 47 ans auparavant, bouleversants et bouleversés.

Alain Delon dit régulièrement de René Clément que c’est pour lui le plus grand réalisateur mais surtout le plus grand directeur d’acteurs au monde. Sa présence à l’occasion de la projection de « Plein soleil » à Cannes Classics était donc une évidence. L’acteur a par ailleurs tenu à ce qu’il ne s’agisse pas d’un hommage à Alain Delon mais d’un hommage à René Clément.

Rappelons que Delon devait d’ailleurs au départ interpréter le rôle que Maurice Ronet jouera finalement et, malgré son jeune âge (24 ans alors), il avait réussi à convaincre Clément (et d’abord sa femme…) de le faire changer de rôle.

C’est une longue ovation qui a accueilli Alain Delon dans la salle Debussy où a été projeté le film. Ce dernier était visiblement très ému par l’accueil qui lui avait été réservé lors de la montée des marches mais aussi dans la salle. Voici la retranscription de sa présentation du film, pleine d’émotion, d’humour et d’élégance. Un beau moment de cinéma et d’émotion.

« C’est gentil de dire bravo et de m’applaudir mais attendez de voir le film, peut-être que vous allez être déçus, a-t-il répondu, avant de remercier son « très cher » Bertrand [Delanoe] et la Ministre de la Culture pour lui avoir fait « l’honneur et le bonheur » de l’accompagner dans la montée des marches. « C’est un grand moment pour moi. Je veux que vous sachiez que ma présence ici est avant tout un hommage, un hommage que je veux rendre à mon maître absolu, René, René Clément. Le 17 Mars passé, René aurait eu 100 ans et j’aurais tellement aimé qu’il soit là ce soir. Je sais qu’il aurait été bouleversé. « Plein soleil », ça a été mon 4ème film. Personne ne savait qui j’étais. Lorsque ce film est sorti il a fait la tour du monde et ça a été un triomphe, de l’Est à l’Ouest, de la Chine à l’Argentine, et ce film a été la base de toute ma carrière et ça je le dois à René qui m’a dirigé à ce moment-là comme personne. Tout de suite après, j’ai eu la chance de faire « Rocco et ses frères ». C’est après la vision de « Plein soleil » que Visconti a décidé « je veux que ce soit Alain Delon qui soit mon Italien du Sud ». J’avais plein de choses à dire mais là vous m’avez tellement coincée, dans la rue, ça a été extraordinaire donc vraiment merci René, merci de tout ce qu’il m’a donné car ce film, je n’aurais pas eu la chance de le faire en 1959, je ne sais pas où je serais, sûrement pas là ce soir. Après « Rocco et ses frères », il y a eu un autre Clément « Quelle joie de vivre » puis « Le Guépard ». Vous voyez qu’on peut commencer plus mal. Comme Luchino m’a toujours expliqué « la première chose qu’il faut c’est des bases » et avec Clément j’ai eu mes bases, voilà. Je voudrais avoir une pensée aussi ce soir pour quelqu’un qui m’était tellement cher qui est Maurice Ronet. Il riait tout le temps, il s’amusait de cela. Il disait « tu sais nous sommes les deux meilleurs amis du monde et dans tous les films il faut que tu me tues ». On n’a jamais compris mais c’était comme ça. Et puis une pensée pour Elvire Popesco qui fait une apparition qui était ma patronne et ma maîtresse de théâtre et enfin des gens que vous n’avez pas connus mais certains ici savent de qui je parle, les producteurs qui ont été formidables avec moi dans ce film et dans d’autres, ce sont les frères Robert et Raymond Hakim. Je vais vous laisser voir ce film que je qualifie d’exceptionnel, d’extraordinaire mais vraiment extra-ordinaire. Ceux qui ne l’ont pas vu vont comprendre, ceux qui l’ont déjà vu vont se le remémorer et vous verrez en plus une copie remasterisée. Vous allez voir ce qu’est un film remasterisé, on a l’impression qu’il a été tourné la semaine dernière. Bonne soirée. Bon film. Pour terminer, car je sais qu’il y a ici quelques sceptiques, quelques douteux, je voudrais simplement leur dire que l’acteur qui joue dans ce film le rôle de Tom Ripley, il y a 54 ans, c’est bien moi. »

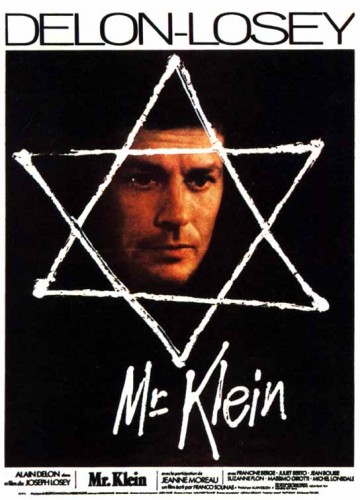

Quel acteur peut se vanter d’avoir tourné dans autant de chefs d’œuvre ? En tout cas, c’est avec « Le Cercle rouge », « Le Samouraï », « Monsieur Klein », « Le Guépard », « Rocco et ses frères », « La Piscine », « Plein soleil » que ma passion pour le cinéma est devenu joyeusement incurable… et cet acteur en reste pour moi indissociable, la seule vraie star du cinéma français, à qui je ne désespère pas de pouvoir transmettre un jour le scénario qu’il m’a inspiré (désormais un roman publié, ici, chez Numeriklibres) ou et que je ne désespère pas de pouvoir interviewer.

En attendant, la meilleure façon de vous en parler est certainement de vous faire partager mon enthousiasme pour les chefs d’œuvre dans lesquels il incarne des personnages si différents. Je vous propose ci-dessous 9 critiques de films avec Alain Delon qui vous permettront de (re)découvrir la diversité des (grands) cinéastes avec lesquels il a tourné mais aussi la diversité de son jeu : « Rocco et ses frères », « Plein soleil », « Monsieur Klein », « Le Professeur », « La Piscine », « Le Cercle rouge », « Le Guépard », « Le Samouraï », « Borsalino ». Egalement en bonus, 3 critiques de pièces de théâtre avec Alain Delon, notamment « Une journée ordinaire », pièce avec laquelle il sera en tournée avec sa fille Anouchka Delon (je vous en reparlerai). (Ces critiques ont été écrites sur mes différents sites à diverses périodes, il se peut donc qu’il y ait parfois de répétitions ou anachronismes…).

Critique de « Plein soleil » de René Clément (1960)

Dans ce film de 1960, Alain Delon est Tom Ripley, qui, moyennant 5000 dollars, dit être chargé par un milliardaire américain, M.Greenleaf, de ramener son fils Philippe (Maurice Ronet) à San Francisco, trouvant que ce dernier passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa maîtresse Marge (Marie Laforêt). Tom est constamment avec eux, Philippe le traite comme son homme à tout faire, tout en le faisant participer à toutes ses aventures sans cesser de le mépriser. Mais Tom n’est pas vraiment l’ami d’enfance de Philippe qu’il dit être et surtout il met au point un plan aussi malin que machiavélique pour usurper l’identité de Philippe.

« Plein soleil » est une adaptation d’un roman de Patricia Highsmith (écrite par Paul Gégauff et René Clément) et si cette dernière a été très souvent adaptée (et notamment le roman le « Talentueux Monsieur Ripley » titre originel du roman de Patricia Highsmith qui a fait l’objet de très nombreuses adaptations et ainsi en 1999 par Anthony Minghella avec Matt Damon dans le rôle de Tom Ripley), le film de René Clément était selon elle le meilleur film tiré d’un de ses livres.

Il faut dire que le film de René Clément, remarquable à bien des égards, est bien plus qu’un thriller. C’est aussi l’évocation de la jeunesse désinvolte, oisive, désœuvrée, égoïste, en Italie, qui n’est pas sans rappeler la « Dolce vita » de Fellini.

Cette réussite doit beaucoup à la complexité du personnage de Tom Ripley et à celui qui l’incarne. Sa beauté ravageuse, son identité trouble et troublante, son jeu polysémique en font un être insondable et fascinant dont les actes et les intentions peuvent prêter à plusieurs interprétations. Alain Delon excelle dans ce rôle ambigu, narcissique, où un tic nerveux, un regard soudain moins assuré révèlent l’état d’esprit changeant du personnage. Un jeu double, dual comme l’est Tom Ripley et quand il imite Philippe (Ronet) face au miroir avec une ressemblance à s’y méprendre, embrassant son propre reflet, la scène est d’une ambivalente beauté. Si « Plein soleil » est le quatrième film d’Alain Delon, c’est aussi son premier grand rôle suite auquel Visconti le choisit pour « Rocco et ses frères ». Sa carrière aurait-elle était la même s’il avait joué le rôle de Greenleaf qui lui avait été initialement dévolu et s’il n’avait insisté pour interpréter celui de Tom Ripley ? En tout cas, avec « Plein soleil » un mythe était né et Delon depuis considère toujours Clément comme son « maître absolu ». Ils se retrouveront d’ailleurs peu après pour les tournages de « Quelle joie de vivre » (1960), « Les Félins » (1964) et enfin « Paris brûle-t-il ? » en 1966.

Face à lui, Ronet est cynique et futile à souhait. Le rapport entre les deux personnages incarnés par Delon et Ronet est d’ailleurs similaire à celui qu’ils auront dans « La Piscine » de Jacques Deray 9 ans plus tard, le mépris de l’un conduisant pareillement au meurtre de l’autre. Entre les deux, Marge se laisse éblouir par l’un puis par l’autre, victime de ce jeu dangereux mais si savoureux pour le spectateur qui ne peut s’empêcher de prendre fait et cause pour l’immoral Tom Ripley.

L’écriture et la réalisation de Clément procurent un caractère intemporel à ce film de 1960 qui apparaît alors presque moins daté et plus actuel que celui de Minghella qui date pourtant de 1999 sans compter la modernité du jeu des trois acteurs principaux qui contribue également à ce sentiment de contemporanéité.

« Plein soleil » c’est aussi la confrontation entre l’éternité et l’éphémère, la beauté éternelle et la mortalité, la futilité pour feindre d’oublier la finitude de l’existence et la fugacité de cette existence.

Les couleurs vives avec lesquelles sont filmés les extérieurs renforcent cette impression de paradoxe, les éléments étant d’une beauté criminelle et trompeuse à l’image de Tom Ripley. La lumière du soleil, de ce plein soleil, est à la fois élément de désir, de convoitise et le reflet de ce trouble et de ce mystère. Une lumière si bien mise en valeur par le célèbre chef opérateur Henri Decaë sans oublier la musique de Nino Rota et les sonorités ironiquement joyeuses des mandolines napolitaines. L’éblouissement est celui exercé par le personnage de Tom Ripley qui est lui-même fasciné par celui dont il usurpe l’identité et endosse la personnalité. Comme le soleil qui à la fois éblouit et brûle, ils sont l’un et l’autre aussi fascinants que dangereux. La caméra de Clément enferme dans son cadre ses personnages comme ils le sont dans leurs faux-semblants.

Acte de naissance d’un mythe, thriller palpitant, personnage délicieusement ambigu, lumière d’été trompeusement belle aux faux accents d’éternité, « Plein soleil » est un chef d’œuvre du genre dans lequel la forme coïncide comme rarement avec le fond, les éléments étant la métaphore parfaite du personnage principal. « Plein soleil », un film trompeusement radieux par lequel je vous conseille vivement de vous laisser éblouir !

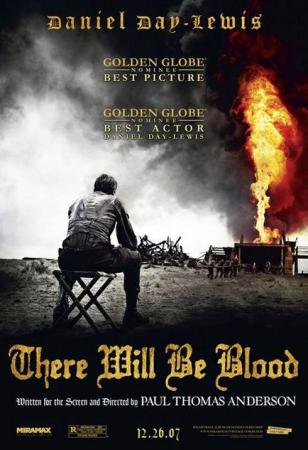

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.