Le Festival de Cannes invité au 46ème Festival du Cinéma Américain de Deauville

Pourquoi cette citation pour vous parler de ce 46ème Festival du Cinéma Américain de Deauville ? Parce que Truffaut avait raison, non ? Au cinéma, tout est plus harmonieux. Ou à l'inverse follement dissonant. Mais aussi trépidant. Exaltant. Passionné. Passionnant. Intense. Sans temps mort. La succession de films qu'est un festival de cinéma (et évidemment celui de Deauville) nous plonge a fortiori dans une bulle d'irréalité où la frontière avec la fiction devient si délicieusement et délictueusement étanche. Où tout semble possible, pensable, où même la fin semble soudain n'être qu'une chimère puisque le générique passé, les cœurs broyés recommencent à battre. Moins intensément que sur grand écran peut-être. Où la réalité se tait avant de reprendre son assourdissant tintamarre. Même si ces films sont aussi des miroirs de la société, à Deauville en particulier où les films en compétition reflètent une réalité souvent âpre, d'autant plus depuis la présidence Trump depuis laquelle inégalités et iniquités s'accroissent terriblement. Sans doute cette parenthèse enchantée est-elle la raison pour laquelle plus de 20 ans plus tard, je reste fidèle au rendez-vous de ce festival. Quoiqu'il advienne. Malgré les vicissitudes de l'existence. Le Festival de Deauville a en effet toujours été le repère insubmersible. Malgré le temps qui dévore tout. Mais heureusement pas les rêves d'enfance. Pas cette passion ardente pour le cinéma que les festivals ont exacerbé, au premier rang desquels celui-ci.

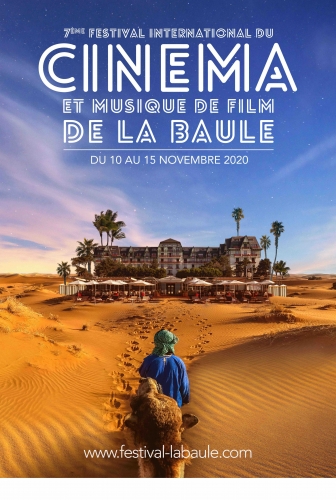

Au programme de cette édition, la Croisette qui s'invite à Cannes avec dix films de Cannes et des films d'Annecy. En plus des 70 films américains annoncés, 10 films sélectionnés parmi les 56 titres de la Sélection officielle du Festival de Cannes en présence de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure.

Tous les publics pourront découvrir ces films sur grand écran, en présence de son délégué général Thierry Frémaux et de son président Pierre Lescure.

Les films de Cannesirrigueront ainsi toutes les sections de cette édition 2020, conférant une teinte originale et cosmopolite à la programmation. De nombreuses équipes de films, pour une grande majorité française, seront présentes pour échanger avec le public. Pour les amoureux du cinéma d'outre-Atlantique, en dehors de cette sélection cannoise, le festival proposera, comme à son habitude quelques 70 films américains. Et comme le dit Philippe Augier, Maire

de Deauville, « Cette année, le festival de Deauville, c’est avant tout le rendez-vous du cinéma ».

ADN de Maïwenn

AMMONITE de Francis Lee

DES HOMMES de Lucas Belvaux

LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès

A GOOD MAN de MarieCastille Mention-Schaar

LAST WORDS de Jonathan Nossiter

PENINSULA de Yeon Sang-ho

ROUGE de Farid Bentoumi

SLALOM de Charlène Favier

TEDDY de Ludovic & Zoran Boukherma

Ont également été annoncés les films de la compétition. Sur 14 films, 7 sont des premiers films et 8 sont des films de réalisatrices :

FIRST COW de Kelly Reichardt GIANTS BEING LONELY de Grear Patterson - 1er film

HOLLER de Nicole Riegel - 1er film

KAJILLIONAIRE de Miranda July - sortie le 30 septembre

LORELEI de Sabrina Doyle - 1er film

LAST WORDS de Jonathan Nossiter - sortie le 21 octobre

LOVE IS LOVE IS LOVE d‘Eleanor Coppola

MINARI de Lee Isaac Chung

SHIVA BABY d’Emma Seligman - 1er film

SOPHIE JONES de Jessie Barr - 1er film

SOUND OF METAL de Darius Marder - 1er film

THE ASSISTANT de Kitty Green - 1er film

THE VIOLENT HEART de Kerem Sanga

UNCLE FRANK de Alan Ball - 2e film

Pour connaître le reste du programme déjà annoncé, retrouvez mon précédent article ici.