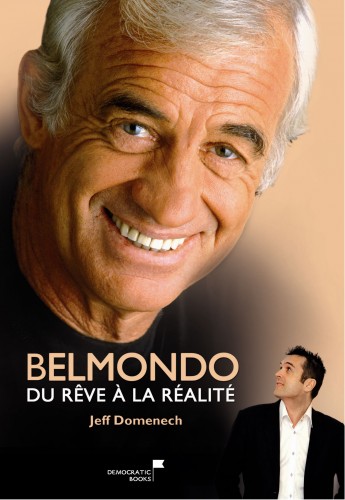

Le grand Jean-Paul Belmondo (que nous pourrons prochainement voir à nouveau au cinéma grâce à Claude Lelouch) célèbre aujourd’hui ses 80 ans, l’occasion de revenir sur le bouleversant hommage que lui rendit le Festival de Cannes 20111 auquel j’avais eu le plaisir d’assister. En bonus, deux critiques : « Borsalino » de Jacques Deray et « La Sirène du Mississipi » de François Truffaut mais aussi l’interview de Jeff Domenech (coréalisateur du film sur Belmondo projeté lors de l’hommage du Festival de Cannes 2011) réalisée en 2011.

RETOUR SUR L’HOMMAGE DU FESTIVAL DE CANNES 2011 (article publié en Mai 2011)

Le festival s’achève dans 5 jours déjà, et les journées (et les soirées) se succèdent à un rythme joyeux et vertigineux sans que je trouve le temps de vous raconter tout ce que je souhaiterais (mais je le ferai après le festival), mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de l’incroyable émotion qui s’est emparée de Cannes hier soir, un de ces moments qui resteront sans aucun doute comme un des plus beaux de la mémoire du festival, et de ma mémoire de festivalière. Devant la salle Debussy où s’est déroulé l’hommage, l’affluence n’était étrangement pas au rendez-vous, beaucoup de festivaliers ayant préféré, sans doute, assister à la montée des marches, une montée des marches qui a bouleversé l’assistance, les photographes français et internationaux ayant exceptionnellement déposé leurs appareils photos, non pas en signe de protestation comme avec Isabelle Adjani il y a quelques années mais pour applaudir Jean-Paul Belmondo (sur la musique de Chi Mai, composé par Ennio Morricone , sublime musique du film « Le Professionnel ») comme nous l’a raconté Thierry Frémaux en arrivant dans la salle, précisant que le présentateur de la montée des marches en avait même perdu la voix.

Pendant ce temps, dans la salle Debussy, de plus en plus fébrile, tandis qu’arrivaient les premiers invités (Faye Dunaway, l’indétrônable Jack Lang…), nous attendions l’arrivée de cet acteur qui a su concilier cinéma d’auteur et cinéma populaire, et qui ne s’est jamais pris pour la star incontestable qu’il est. Belmondo n’était pas venu à Cannes depuis l’hommage à Gérard Oury en 2001 (auquel je me souviens d’avoir assisté, dans la salle Bunuel, avec, là aussi, une incroyable assistance), sa dernière sélection en compétition remontant à 1974 pour « Stavisky » d’Alain Resnais.

Puis est arrivé le moment tant attendu avec la montée sur scène d’un formidable générique où se mêlaient des acteurs ayant tourné avec lui, ses amis du Conservatoire (leur présence étant la première chose souhaitée par Belmondo lorsque cet hommage lui a été annoncé) , des réalisateurs pour lesquels il a tourné etc : Claudia Cardinale, Marielle, Rochefort, Vernier, Charles Gérard, Guy Bedos, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, Albert Dupontel, Samy Naceri, Richard Anconina, Xavier Beauvois, Michel Hazanavicius, Nicole Calfan… Puis « Il » est arrivé, descendant aussi rapidement que lui permettait son état de santé, acclamé par la salle Debussy et ses amis sur scène. Quand, comme moi, on a aimé le cinéma avec « Borsalino » (cf critique ci-dessous), « Le Doulos », « La Sirène du Mississippi » (cf critique ci-dessous) mais aussi tous ces films populaires et jubilatoires et évidemment « A bout de souffle », impossible de ne pas être bouleversée par cet homme qui a incarné tous ces rôles et qui cheminaient vers la scène avec tant de difficultés mais avec un imperturbable sourire d’enfant, et sous les acclamations d’un public particulièrement ému.

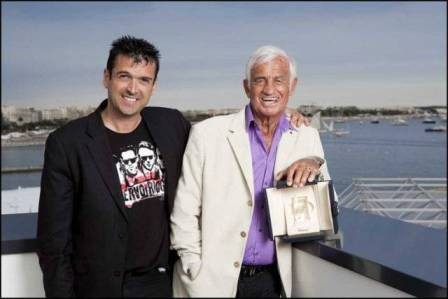

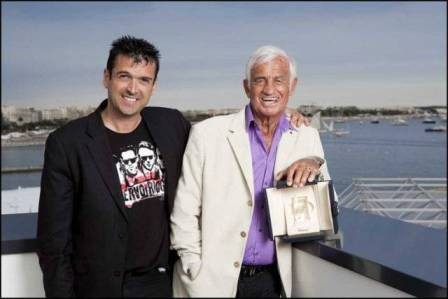

Avec lui, c’était tout un pan du cinéma français qui se déplaçait vers la scène, dans un lent, magnifique et douloureux flashback. Thierry Frémaux et Gilles Jacob ont rivalisé d’humour et d’élégance, visiblement eux aussi émus, Gilles Jacob lui disant « vous avez réussi ce soir votre plus belle cascade ». Puis ce dernier lui a remis un palme d’or pour sa carrière, une distinction reçue avant lui par Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Clint Eastwood et Gérard Oury. Pour Gilles Jacob : « l’étendue du registre de Bébel, le charisme de sa personnalité, la précision de son jeu, la gouaille de ses propos, l’aisance de son allure en ont fait avec Jean Gabin et Michel Simon, l’un des plus grands comédiens français de tous les temps ». « Je suis très ému par cette Palme qui me va droit au coeur. Je veux remercier tous ceux qui sont ici, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Un grand merci du fond du coeur ! » a alors déclaré Jean-Paul Belmondo, avant que la salle, toujours debout, ne l’acclame à nouveau.

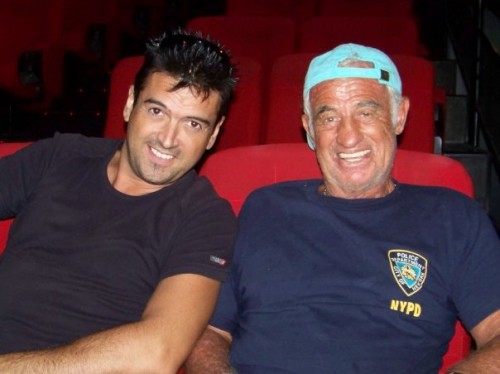

A ses côtés, son fils Paul arborait un visage grave, peut-être pour contenir son émotion, Claude Lelouch et Richard Anconina ne pouvaient retenir leurs larmes, à l’image d’une grande partie de l’assistance. Enfin, Vincent Perrot et Jeff Domenech ont pris la parole, ce dernier n’oubliant pas d’adresser une pensée pour Marie-France Pisier (qui aurait dû être là…) et pour celle qui fut sa costumière pendant plus de 50 ans.

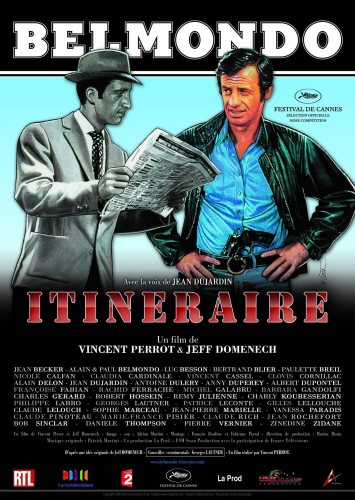

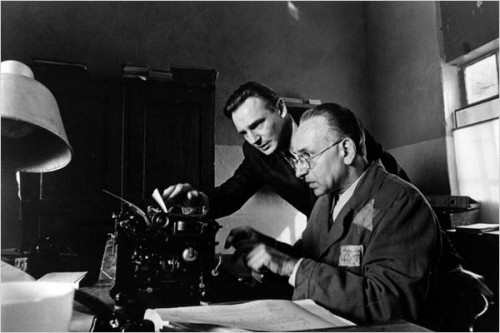

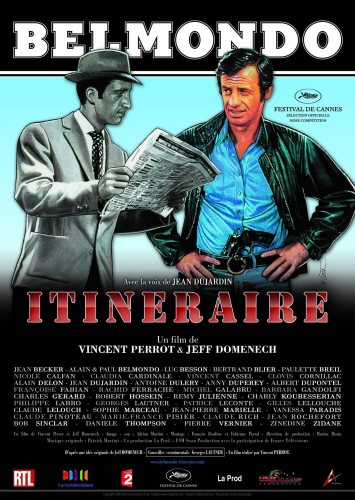

A ensuite débuté la projection du documentaire que vous avez pu également voir sur France 2…sans entendre néanmoins les applaudissements de la salle Debussy qui ont ponctué la projection : lors des cascades impressionnantes de Belmondo (notamment celles du « Guignolo » à Venise), lors de la lecture d’une lettre d’amitié de Bruno Crémer, lors de l’apparition à l’écran de Marie-France Pisier, lors de scènes inoubliables (comme celle d’ « Itinéraire d’un enfant gâté », une de mes préférés, ou comme celle de la fin du « Professionnel » avec Robert Hossein)…ou lorsque Delon dit que la différence entre eux se résume au fait que si Belmondo passe sa tête hors du train tout le monde rit, et reste impassible s’il s’agit de lui.

Le documentaire fait défiler sa carrière à travers des extraits de ses films mêlés avec les témoignages d’acteurs de sa génération et d’aujourd’hui, le tout accompagné par une voix-off signée Jean Dujardin, le film commençant par Belmondo qui va assister lui-même au film de sa vie d’acteur (et le documentaire s’y cantonne strictement et c’est tant mieux), étrange mise en abyme puisque nous-mêmes voyions le film en sa compagnie. De temps, à autre, je ne pouvais m’empêcher de me retourner pour voir ses réactions, deux rangs derrière moi, assis à côté de Claudia Cardinale, comme l’était Alain Delon, dans cette même salle, pour la projection de la version restaurée du « Guépard » l’an passé. Tandis que, l’un, l’année dernière, Alain Delon, avait le visage grave et soucieux, Belmondo avait à nouveau ce visage d’enfant ébloui et amusé de ses propres blagues, échangeant des sourires complices avec Claudia Cardinale, radieuse. Que pouvait-il bien penser, en voyant défiler tous ces témoignages d’amitié, en se voyant effectuer les cascades les plus improbables, en revoyant tous ces extraits sans doute associés pour lui à tant de souvenirs ? Que pouvait bien penser Claudia Cardinale, voyant ce film, qui d’une certaine manière, à l’image du « Guépard » de Visconti, l’an passé, lui montrait l’évanouissement d’un monde, la fin d’une époque ? C’était à la fois joyeux (le festival voulait faire de cet hommage une fête et il l’a été) et douloureux, au souvenir de sa lente montée vers la scène qui contrastait tellement avec ses cascades spectaculaires sur l’écran, et qui résonnait parfois comme un hommage posthume à cet acteur qui, aujourd’hui encore incarne tellement la vie, « foudroyant de vie et d’amitié ». Comment ne pas être nostalgique aussi en revoyant tous ces comédiens comme Gabin dans l’inénarrable scène de « Un singe en hiver »… ?

Cannes ne pouvait pas ne pas rendre hommage à celui qui résume finalement ce festival qui sait concilier cinéma d’auteur et cinéma populaire. Un grand moment, vraiment. Merci Cannes. Merci M.Belmondo. Merci Jeff Domenech (qui, auparavant travaillait dans la restauration rapide à Grasse, très cinéphile et proche de Lautner et qui, avec Vincent Perrot a monté ce projet que leur envie certainement plus d’un réalisateur) pour ce documentaire qui m’a replongée dans le cinéma que j’aime et qui m’a fait aimer le septième art, un documentaire malheureusement trop court (les extraits donnant envie de revoir tous ses films !). Je crois que je garderai longtemps le souvenir de ce géant du cinéma au regard et au sourire d’un enfant malicieux qui n’a pas dit son dernier mot et qui semble déjà songer à sa prochaine blague ou pirouette. En revoyant ces archives Belmondo aurait déclaré à Vincent Perrot que cela lui avait donné envie de remonter sur scène. Si seulement…

Pour clore cet hommage, retrouvez ma critique de « Borsalino » de Jacques Deray et de « la Sirène du Mississippi » de Truffaut, ci-dessous.

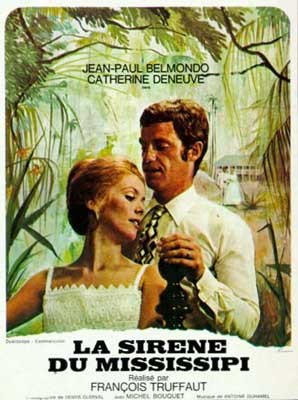

Critique de « La Sirène du Mississippi » de François Truffaut (1969): entre joie et souffrance

Après « Baisers volés » (1969) et « La Femme d’à côté » (1981), je poursuis aujourd’hui le cycle consacré à François Truffaut », en remontant un peu dans le temps, avec « La Sirène du Mississippi », un film sorti en 1969. Dédié à Jean Renoir, adapté, scénarisé et dialogué par Truffaut d’après un roman de William Irish intitulé « Waltz into Darkness » (pour acquérir les droits François Truffaut dut emprunter à Jeanne Moreau, Claude Lelouch et Claude Berri), c’est davantage vers le cinéma d’Alfred Hitchcock, que lorgne pourtant ce film-ci, lequel Hitchcock s’était d’ailleurs lui-même inspiré d’une nouvelle de William Irish pour « Fenêtre sur cour ». Truffaut avait lui-même aussi déjà adapté William Irish pour « La mariée était en noir », en 1968.

Synopsis : Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo) est fabriquant de cigarettes à La Réunion. Il doit épouser Julie Roussel qu’il a rencontrée par petite annonce et dont il doit faire la connaissance le jour du mariage. Lorsqu’elle débarque à La Réunion, d’une beauté aussi froide que ravageuse, elle ressemble peu à la photo qu’il possédait d’elle. Elle lui affirme ainsi lui avoir envoyé un faux portrait, par méfiance. Peu de temps après le mariage, l’énigmatique Julie s’enfuit avec la fortune de Louis. Louis engage alors le solitaire et pointilleux détective Comolli (Michel Bouquet) pour la rechercher, et il rentre en France. Après une cure de sommeil à Nice, il retrouve Julie qui se nomme en réalité Marion (Catherine Deneuve) par hasard, elle travaille désormais comme hôtesse dans une discothèque. Il est déterminé à la tuer mais elle l’apitoie en évoquant son enfance malheureuse et ses sentiments pour lui qui l’aime d’ailleurs toujours… Commence alors une vie clandestine pour ce singulier couple.

Ce film connut un échec public et critique à sa sortie. Truffaut expliqua ainsi cet échec : « Il est aisé d’imaginer ce qui a choqué le monde occidental. La Sirène du Mississippi montre un homme faible (en dépit de son allure), envoûté par une femme forte (en dépit de ses apparences) ». Voir ainsi Belmondo ravagé par la passion qui lui sacrifie tout explique pour Truffaut l’échec du film. C’est vrai que ce film peut dérouter après « Baisers volés », quintessence du style Nouvelle Vague. Son romantisme échevelé, sombre, voire désespéré (même si Doinel était déjà un personnage romantique) mais aussi son mélange des genres (comédie, drame, film d’aventures, film noir, policier) ont également pu dérouter ceux qui voyaient avant tout en Truffaut un des éminents représentants de la Nouvelle Vague.

Comme chacun de ses films « La Sirène du Mississippi » n’en révèle pas moins une maîtrise impressionnante de la réalisation et du sens de la narration, des scènes et des dialogues marquants, des références (cinématographiques mais aussi littéraires) intelligemment distillées et le touchant témoignage d’un triple amour fou : de Louis pour Marion, de Truffaut pour Catherine Deneuve, de Truffaut pour le cinéma d’Hitchcock.

Truffaut traite ainsi de nouveau d’un de ses thèmes de prédilections : l’amour fou, dévastateur, destructeur. Malgré la trahison de la femme qu’il aime, Louis tue pour elle et la suit au péril de sa propre existence… Après les premières scènes, véritable ode à l’île de La Réunion qui nous laisse penser que Truffaut va signer là son premier film d’aventures, exotique, le film se recentre sur leur couple, la troublante et trouble Marion, et l’amour aveugle qu’elle inspire à Louis. Truffaut traitera ce thème de manière plus tragique, plus subtile, plus précise encore dans « L’Histoire d’Adèle.H », dans « La Peau douce » (réalisé avant « La Sirène du Mississippi) notamment ou, comme nous l’avons vu, dans « La Femme d’à côté », où, là aussi, Bernard (Gérard Depardieu) emporté par la passion perd ses repères sociaux, professionnels, aime à en perdre la raison avec un mélange détonant de douceur et de douleur, de sensualité et de violence, de joie et de souffrance dont « La sirène du Mississippi » porte déjà les prémisses.

Bien qu’imprégné du style inimitable de Truffaut, ce film est donc aussi une déclaration d’amour au cinéma d’Hitchcock, leurs entretiens restant le livre de référence sur le cinéma hitchcockien (si vous ne l’avez pas encore, je vous le conseille vivement, il se lit et relit indéfiniment, et c’est sans doute une des meilleures leçons de cinéma qui soit). « Les Oiseaux », « Pas de printemps pour Marnie », « Sueurs froides», « Psychose », autant de films du maître du suspense auxquels se réfère « La Sirène du Mississippi ». Et puis évidemment le personnage même de Marion interprétée par Catherine Deneuve, femme fatale ambivalente, d’une beauté troublante et mystérieuse, d’une blondeur et d’une froideur implacables, tantôt cruelle, tantôt fragile, empreinte beaucoup aux héroïnes hitchcockiennes, à la fois à Tippie Hedren dans « Pas de printemps pour Marnie » ou à Kim Novak dans « Sueurs froides » notamment pour la double identité du personnage dont les deux prénoms (Marion et Julie) commencent d’ailleurs comme ceux de Kim Novak dans le film d’Hitchcock- Madeleine et Judy-.

A Deneuve, qui vient d’accepter le film, Truffaut écrivit : « Avec La Sirène, je compte bien montrer un nouveau tandem prestigieux et fort : Jean-Paul, aussi vivant et fragile qu’un héros stendhalien, et vous, la sirène blonde dont le chant aurait inspiré Giraudoux. » Et il est vrai qu’émane de ce couple, une beauté ambivalente et tragique, un charme tantôt léger tantôt empreint de gravité. On retrouve Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo dans des contre-emplois dans lesquels ils ne sont pas moins remarquables. Elle en femme fatale, vénale, manipulatrice, sirène envoûtante mais néanmoins touchante dont on ne sait jamais vraiment si elle aime ou agit par intérêt. Lui en homme réservé, follement amoureux, prêt à tout par amour, même à tuer.

A l’image de l’Antiquaire qui avait prévenu Raphaël de Valentin dans « La Peau de chagrin » à laquelle Truffaut se réfère d’ailleurs, Louis tombant par hasard sur le roman en question dans une cabane où ils se réfugient ( faisant donc de nouveau référence à Balzac après cette scène mémorable se référant au « Lys dans la vallée » dans « Baisers volés »), et alors que la fortune se réduit comme une peau de chagrin, Marion aurait pu dire à Louis : « Si tu me possèdes, tu possèderas tout, mais ta vie m’appartiendra ».

Enfin ce film est une déclaration d’amour de Louis à Marion mais aussi et surtout, à travers eux, de Truffaut à Catherine Deneuve comme dans cette scène au coin du feu où Louis décrit son visage comme un paysage, où l’acteur semble alors être le porte-parole du cinéaste. Le personnage insaisissable, mystérieux de Catherine Deneuve contribue largement à l’intérêt du film, si bien qu’on imagine difficilement quelqu’un d’autre interprétant son rôle.

Comme souvent, Truffaut manie l’ellipse avec brio, joue de nouveau avec les temporalités pour imposer un rythme soutenu. Il cultive de nouveau le hasard comme dans « Baisers volés » où il était le principal allié de Doinel, pour accélérer l’intrigue.

Alors, même si ce film n’est pas cité comme l’un des meilleurs de Truffaut, il n’en demeure pas moins fiévreux, rythmé, marqué par cette passion, joliment douloureuse, qui fait l’éloge des grands silences et que symbolise si bien le magnifique couple incarné par Deneuve et Belmondo. Avec « La Sirène du Mississippi » qui passe brillamment de la légèreté au drame et qui dissèque cet amour qui fait mal, à la fois joie et souffrance, Truffaut signe le film d’un cinéaste et d’un cinéphile comme récemment Pedro Almodovar avec « Les Etreintes brisées ».

« La Sirène du Mississippi » s’achève par un plan dans la neige immaculée qui laisse ce couple troublant partir vers son destin, un nouveau départ, et nous avec le souvenir ému de cet amour fou dont Truffaut est sans doute le meilleur cinéaste.

Dix ans plus tard, Catherine Deneuve interprétera de nouveau une Marion dans un film de Truffaut « Le dernier métro », et sera de nouveau la destinataire d’ une des plus célèbres et des plus belles répliques de Truffaut, et du cinéma, que Belmondo lui adresse déjà dans « La Sirène du Mississippi »:

« – Quand je te regarde, c’est une souffrance.

- Pourtant hier, tu disais que c’était une joie.

- C’est une joie et une souffrance. »

Sans doute une des meilleures définitions de l’amour, en tout cas de l’amour dans le cinéma de Truffaut… que nous continuerons à analyser prochainement avec « L’Histoire d’Adèle.H ». En attendant je vous laisse méditer sur cette citation et sur le chant ensorcelant et parfois déroutant de cette insaisissable « Sirène du Mississippi ».

Critique de « Borsalino » de Jacques Deray

C’était en 1970. 4, 7 millions de spectateurs avaient alors vu ce film produit par Alain Delon. Un film alors très médiatisé. Et pour cause : deux mythes du cinéma s’y retrouvaient pour la première fois, 28 ans avant que Patrice Leconte les réunisse à nouveau pour « Une chance sur deux ». Belmondo avait d’ailleurs reproché à Delon d’être deux fois sur l’affiche, en tant que producteur et en tant qu’acteur. Ce jeu et cette apparente concurrence entre les deux acteurs avaient même conduit Jacques Deray à s’arranger pour qu’ils aient exactement le même nombre de plans et il est vrai que les deux acteurs y sont autant l’un que l’autre à leur avantage…

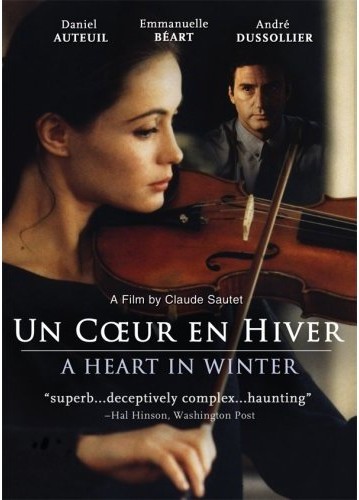

Basé sur le roman « Bandits à Marseille » d’Eugène Saccomano, « Borsalino » est inspiré de l’histoire des bandits Carbone et Spirito dont les noms avaient finalement été remplacés en raison de leurs rôles pendant l’Occupation. On y retrouve, outre Delon et Belmondo, Nicole Calfan, Françoise Christophe, Corinne Marchand, Mireille Darc (qui fait une apparition remarquée) mais aussi Michel Bouquet, Julien Guiomar, Mario David, Laura Adani. Les dialogues sont signés Jean-Claude Carrière, co-scénariste avec Claude Sautet, Jacques Deray, Jean Cau. Rien de moins !

Début des années 30 à Marseille. Roch Siffredi (Alain Delon) sort de prison. Venu retrouver son amie Lola (Catherine Rouvel) il rencontre par la même occasion son nouvel amant François Capella (Jean-Paul Belmondo). S’ensuit une bagarre entre les deux rivaux, elle scellera le début d’une indéfectible amitié. Capella cherche à se faire une place dans la pègre marseillaise. Les deux truands vont ainsi se trouver et se respecter. De cette réunion va naître une association de malfaiteurs florissante puis une amitié à la vie, à la mort qui va leur permettre de gravir les échelons de la Pègre marseillaise !

D’un côté, Capella/Belmondo séducteur, désinvolte, bon vivant, aux goûts clinquants et aux manières cavalières. De l’autre Siffredi/Belmondo élégant, ambitieux, taciturne, froid, implacable, presque inquiétant. Deux mythes du cinéma face à face, côte à côte qui jouent avec leurs images. Parfois avec dérision (ah la scène de la baignade, ah la bagarre…), démontrant ainsi d’ailleurs l’humour dont ils savaient et savent faire preuve même celui dont ses détracteurs l’accusaient à tort d’en être dépourvu, même si dans le DVD on reconnaît plus volontiers cette qualité à Jean-Paul Belmondo et à Delon… sa générosité. Jouant avec leur image encore lorsqu’ils deviennent des gangsters stars sur le passage desquels on se détourne, et applaudis par la foule, comme ils le sont en tant qu’acteurs.

C’est aussi un hommage aux films de gangsters américains, aux films de genre, avec leurs voitures rutilantes, leurs tenues élégantes parfois aussi clinquantes (dont le fameux Borsalino qui inspira le titre du film), leurs femmes fatales mystérieuses ou provocantes, leurs lieux aussi folkloriques et hauts en couleurs que les personnages qui les occupent. En toile de fond la pittoresque Marseille, Marseille des années 30, sorte de Chicago française, Marseille luxueusement reconstituée que Deray filme avec minutie, chaleur, avec l’allégresse qui illumine son film influencé par l’atmosphère ensoleillée et chaleureuse de Marseille. Sa caméra est alerte et virevoltante et elle accompagne avec une belle légèreté et application quelques scènes d’anthologie comme celle de la fusillade dans la boucherie. Tout cela donne au film une vraie « gueule d’atmosphère » qui n’appartient qu’à lui. Et s’il n’y a pas réellement de suspense, Deray nous fait suivre et vivre l’action sans penser à la suivante, à l’image de Siffredi et Capella qui vivent au jour le jour; il ne nous embarque pas moins avec vivacité dans cette ballade réjouissante, autant teintée d’humour et de second degré (dans de nombreuses scènes mais aussi dans les dialogues, savoureux) que de nostalgie, voire de mélancolie suscitée par la solitude du personnage de Delon dont la majesté de fauve, parfois la violence, semblent être les masques de la fragilité. Et dont la solitude fait écho à celle de l’acteur, auréolé d’un séduisant mystère. Celui d’un fauve blessé.

Un film que ses deux acteurs principaux font entrer dans la mythologie de l’Histoire du cinéma, et qui joue intelligemment avec cette mythologie, ce film étant par ailleurs avant tout un hymne à l’amitié incarnée par deux prétendus rivaux de cinéma. Ce sont évidemment deux rôles sur mesure pour eux mais c’est aussi toute une galerie de portraits et de personnages aussi pittoresques que la ville dans laquelle ils évoluent qui constitue d’ailleurs un véritable personnage (parmi lesquels le personnage de l’avocat magistralement interprété par Michel Bouquet). Un film avec un cadre, une ambiance, un ton, un décor, deux acteurs uniques. Et puis il y a l’inoubliable musique de Claude Bolling avec ses notes métalliques parfois teintées d’humour et de violence, de second degré et de nostalgie, d’allégresse et de mélancolie, de comédie et de polar entre lesquels alterne ce film inclassable.

« Borsalino » fut nommé aux Golden Globes et à l’ours d’or. Quatre ans plus tard Jacques Deray réalisera Borsalino and co, de nouveau avec Alain Delon, sans connaître le même succès auprès du public et de la critique. Reste un film qui, 40 ans après, n’a rien perdu de son aspect jubilatoire et semble même aujourd’hui encore, pour son habile mélange des genres, en avoir inspiré beaucoup d’autres. Imité, rarement égalé. En tout cas inimitable pour ses deux personnages principaux que ses deux acteurs mythiques ont rendu à leurs tours mythiques, les faisant entrer dans la légende, et dans nos souvenirs inoubliables, inégalables et attendris de cinéphiles.

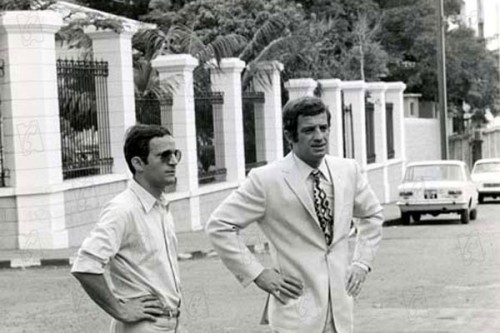

Interview de Jeff Domenech, réalisateur de « Belmondo, itinéraire… » (projeté lors du Festival de Cannes 2011, pour l’hommage à Jean-Paul Belmondo)

Même si j’ai décidé de continuer à développer les interviews vidéo comme celle de John Malkovich (à propos, il est encore temps d’aller voir son adaptation des « Liaisons dangereuses« , retrouvez mon interview et ma critique en cliquant ici) ou Anthony Delon récemment (une interview que vous pouvez retrouver là, même si la pièce pour laquelle je l’ai interviewé « Panik » est malheureusement arrêtée prématurément), je n’abandonne pas pour autant les interviews écrites et j’ai le plaisir de publier aujourd’hui celle de Jeff Domenech. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, en revanche certainement avez-vous entendu parler de son documentaire « Belmondo, itinéraire… » projeté lors du mémorable hommage que lui a rendu le Festival de Cannes 2011 ( un documentaire par ailleurs diffusé à la télévision le même jour). Ce passionné de cinéma (et de Belmondo) au parcours atypique qui a d’abord réussi dans la restauration rapide à Grasse, très cinéphile, est parvenu, avec Vincent Perrot, à monter ce projet que certains auront sans doute jugé complètement fou et utopique.

Moi qui n’en suis pas avare de projets fous et qui sais à quel point la route est semée d’embûches autant que passionnante, j’avais envie de connaître son regard sur cette aventure, d’en savoir plus sur sa cinéphilie et ses projets.

Je le remercie d’avoir accepté de répondre à ces questions.

Pour le plaisir, en bonus, après l’interview, vous trouverez la fameuse scène de l’étonnement d’ »Itinéraire d’Un Enfant gâté », mon article sur l’hommage mémorable du Festival de Cannes à Jean-Paul Belmondo et mes commentaires sur le documentaire de Jeff Domenech, et la critique de « La Sirène du Mississipi » de François Truffaut, avec Jean-Paul Belmondo.

Les photos qui illustrent l’interview appartiennent Jeff Domenech. Celles qui illustrent le compte-rendu de l’hommage sont celles que j’ai prises lors de cet évènement .

INTERVIEW DE JEFF DOMENECH

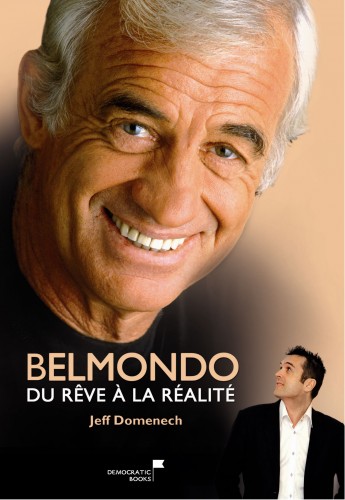

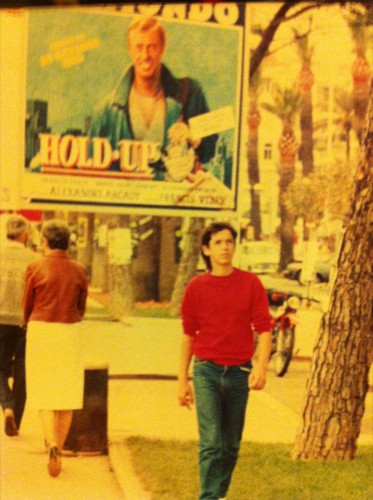

. Votre propre histoire qui vous a mené à « Belmondo, itinéraire… », c’est finalement aussi, l’« itinéraire d’un enfant gâté » ?

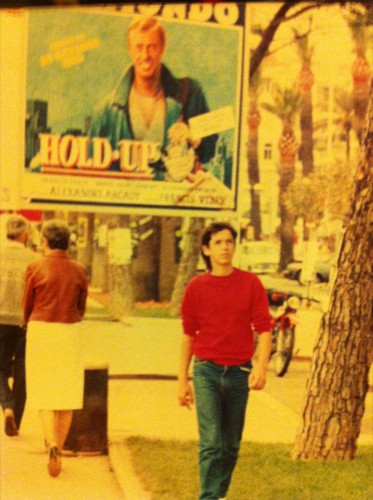

Oui on peut le résumer ainsi … meme si le parcours pour monter un tel projet n’a pas été simple . On peut dire que j’ai réalisé mon rêve … L’image la plus symbolique , c’est cette photo que mon père a prise de moi en Mai 1985 , lors de ma premiere visite au festival de Cannes. Je pose devant une l’affiche du film « Hold-up » ( mon père me disant : « profites-en c’est la seule fois où tu pourras approcher Belmondo ! » )

Et me voila 26 ans plus tard tout en haut des marches dans ce meme festival , aux côtés de mon idole pour venir présenter le film que je lui ai consacré … Avec a l’issue de cette projection , la remise d’une palme d’or …

Copyright Christophe Geral

C’est une belle histoire et un beau clin d’oeil du destin. Je résume d’ailleurs tout ce parcours et cette histoire assez incroyable dans mon livre « Belmondo du rève à la réalité » . Et si cela peut donner des envies à certains d’aller au bout de leur rêves les plus fous … j’en serai très fier.

2. Quel souvenir gardez-vous de la projection cannoise, cet hommage bouleversant, en présence d’un incroyable générique ?

Dès le départ de ce projet , j’ai eu deux idées en tête. La première :réunir un casting multi générationel ( où chacun nous parlerait de « son Belmondo ») et la seconde de présenter le film au festival de Cannes. Deux idées ambitieuses et pas si simples à réaliser … Mais là encore j’ai fait preuve de culot et de tenacité et j’ai réussi a aller au bout de mes rêves … Pour le casting on retrouve Delon, Cardinale, Rochefort, Marielle, Galabru, Cardinale, Lelouch, Lautner, Blier, Besson… mais aussi la jeune génération Cassel, Dujardin, G. lellouche, Cornillac, Dupontel, Paradis, Marceau … Et deux clins d’oeil l’un du DJ Bob Sinclar et le deuxieme de Zinedine Zidane … Concernant le festival de Cannes, Thierry Fremaux et Gilles Jacob se sont montrés immédiatement très enthousiastes a l’idée de célèbrer la carrière de Belmondo lors d’une soirée spéciale . Restait quand meme le challenge le plus difficile, celui de réaliser un film à la hauteur de l’immense carrière de Jean-Paul.

3. Si vous deviez définir Jean-Paul Belmondo en trois adjectifs tel que vous l’imaginiez avant de le connaître et en trois adjectifs tels que vous le définiriez après l’avoir rencontré ?

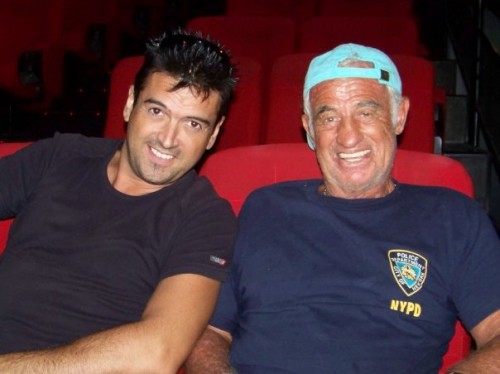

Avant de connaitre Jean Paul , je le voyais avec les yeux d’un fan pour son idole … Héroïque. Magnifique. Charismatique. A présent qu’il est devenu un ami intime je vous répondrais … Généreux , fidèle et … déconneur !

4. Qu’avez-vous retiré de cette expérience que j’imagine humainement et cinématographiquement particulièrement enrichissante …et peut-être d’ailleurs parfois aussi déstabilisante?

Lorsque vous évoluez dans un monde qui n’est pas le vôtre vous commencez par faire profil bas et observer les soit-disants « professionnels de la profession ». Mais je me suis vite rendu compte que la franchise , la sincérité , et la loyauté ne sont sont pas des valeurs très présentes dans ce milieu ( je ne parle pas des artistes ) . Pourtant dès le départ Belmondo , Lautner et meme Michèle Mercier m’avaient affranchis en me parlant des pièges de ce métier , et des personnes mal intentionnées qui gravitent tout autour . Alors au départ j’ai fait des erreurs que j’ai payé très cher ( dans tous les sens du terme ! ). Si l’on dit souvent que l’on paye pour apprendre … alors on va dire que j’ai énormément appris en 3 ans . J’ai dû abandonner mon premier projet de film sur Belmondo , pour en monter un second avec Vincent Perrot qui lui a reussi a mener ce projet a son terme de facon rigoureuse et professionnelle .

5. Y a-t-il des extraits que vous auriez souhaité mettre dans le documentaire mais que vous n’avez pas pu inclure pour des raisons de droits ou d’autres raisons ? Y a-t-il des interviews que vous auriez aimé ajouter au documentaire et que vous n’avez pas eu l’opportunité de réaliser ?

En général, j’évite de regarder en arrière pour justement éviter d’avoir des regrets … le seul refus d’interview que j’ai eu c’est Godard. Sinon je regrette de ne pas avoir pu utiliser les interviews de certains acteurs pourtant présents dans le premier projet . ( Romain Duris, Edouard Baer , Richard Anconina , Laurent gerra ou Michele Mercier) . Mais je regrette surtout de ne pas avoir pu réaliser la scène finale que j’avais écrite et dont je rêvais … En fait pour conclure le film, on revoyait la scène culte d’ » A bout de souffle » ou Belmondo remonte les Champs Elysées aux cotés de Jean Seberg. Il lui rend son journal en lui disant » Tiens je te le rends , il ya pas d’horoscope » … Seberg lui demande » C’est quoi l’horoscope ? » … Belmondo réplique : » L’horoscope c’est l’avenir , j’ai envie de savoir l’avenir… » Et a la suite de cela , on faisait un fondu enchainé sur Jean Paul avec sa fille Stella au même endroit sur les Champs Elysées mais de nos jours … Avec Stella qui dit a son père … » Mais papa , c’est quoi l’avenir ? » et Jean Paul baisse son regard sur elle en lui disant : » l’avenir … c’est toi. » Voila comment j’avais imaginé la scène finale … Donc si je devais avoir un regret ca serait celui de ne pas avoir pu filmer cette scène .

6. Quel est le témoignage qui vous a le plus surpris et celui qui vous a le plus touché et pourquoi ?

Difficile de ressortir un seul témoignage … Je peux quand même vous dire que Jean-Paul a été très touché par la lettre de son ami Bruno Cremer ( décédé peu de temps près ) et il a été aussi très sensible aux témoignages de la jeunes génération , et surpris de l’influence qu’il a pu avoir sur eux .

7. Si vous ne deviez choisir qu’un seul film de Jean-Paul Belmondo, quel serait-il et pourquoi (même s’il y a sans doutes de grandes chances pour qu’il s’agisse du « Professionnel ») ? Et si vous ne deviez choisir qu’une seule scène d’un film avec Jean-Paul Belmondo, (peut-être celle qui le représente le mieux ou que vous préférez), quelle serait-elle ?

J’ai souvent demandé a Jean Paul quel était son film préféré … et il m’a toujours répondu très justement , que ses films c’était comme ses enfants il est impossible d’en préférer un plutot qu’un autre. Je me souviens qu’un jour, mon pote Albert Dupontel m’as dit une chose très juste … » A chaque moment de notre vie on a un Belmondo qui nous correspond » Alors sur ce postulat je dirais que mes préférences pour le début de sa carrière vont vers « A bout de souffle », « Un nommé la Rocca », » Un singe en hiver » et « Pierrot le fou » Dans les années 70 » Peur sur la ville » » Le magnifique » et surtout » l’incorrigible » où Jean Paul est en totale liberté ! Puis evidement » Le professionnel » dont j’ai usé à l’époque la bande vhs … Mais là ou Jean Paul arrive au sommet de son art c’est bien évidemment sous l’oeil de Claude Lelouch dans » Itineraire d’un enfant gâté » . La scène du face à face avec Anconina restera a jamais dans l’histoire du 7 ième art.

8. Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet. Celui-ci ne vous a-t-il pas donné envie de passer à la réalisation de fictions ?

C’est pas les projets ni les idées qui me manquent … mais après une telle aventure j’ai eu besoin de faire un break. Mais J’ai quand même pris le temps d’écrire un programme court destiné au petit ecran , et je suis en préparation d’un nouveau film documentaire. Et concernant la réalisation d’un long metrage , c’est dans un coin de ma tête depuis des années.

9. Si une baguette magique vous permettait de réaliser un documentaire sur trois personnalités que vous admirez (mortes ou vivantes), quelles seraient-elles ?

Sans hésitation faire un face a face » De niro vs Pacino » en retracant leur parcours et leur carrière en parallèle … Concernant la troisième personne , vous le saurez très prochainement … 10. En mettant de côté les films de Jean-Paul Belmondo, quels sont les 5 films que vous considérez comme vos films de prédilection ? C’est pas simple … Pour les films francais : 37, 2 le matin , Série Noire , Irreversible , Bernie , Le père noel est une ordure. Pour les films americains : Raging Bull , Voyage au bout de l’enfer, Pulp fiction , Il etait une fois en amerique, Apocalyse now.