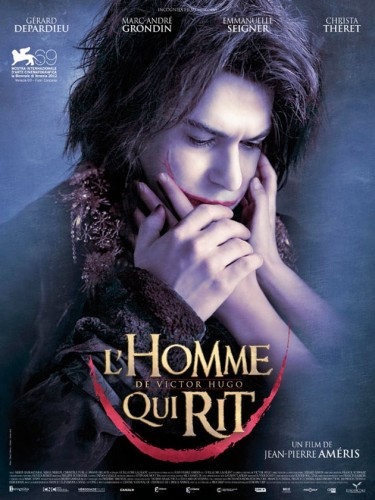

Critique de L'HOMME QUI RIT de Jean-Pierre Améris à 20H55 ce soir sur Canal plus

Comme étais-je passée à côté de ce roman de Victor Hugo ? Mystère… La sortie du film a pour moi été l’occasion de cette magnifique découverte, d’un texte ardu mais passionnant, riche de multiples digressions, d’une langue admirable (évidemment), et surtout d’un personnage monstrueusement séduisant auquel tous ceux qui se sont un jour sentis différents pourront s’identifier : Gwynplaine sur lequel Jean-Pierre Améris a eu la bonne idée de centrer son film.

Alors que la tempête de neige fait rage, Ursus (Gérard Depardieu), le forain en apparence revêche mais généreux, recueille deux orphelins dans sa roulotte. Le premier de ces deux orphelins, c’est Gwynplaine, un jeune garçon dont une cicatrice qui ressemble à un rire insolemment triste barre le visage, l’œuvre des Comprachicos (un mot qui est une invention de Victor Hugo provenant de l'espagnol comprar -qui signifie acheter- et chicos -qui signifie enfant- signifiant donc «acheteurs d’enfants»), spécialisés dans le commerce d'enfants, qu'ils achètent ou volent et revendent après les avoir mutilés. L’autre enfant, c’est Déa une petite fille aveugle que ce dernier a trouvée sur son chemin. Quelques années plus tard, ils sillonnent toujours les routes et présentent un spectacle dont Gwynplaine (Marc-André Grondin) alors adulte, est devenu la vedette, accompagné de Déa (Christa Théret), également sur scène. Partout, on souhaite voir « L’homme qui rit » celui qui fait rire et émeut les foules mais un autre théâtre, bien plus redoutable, celui de l’aristocratie, va l’éloigner de ceux qu’il aime et qui l’aiment…

Hugo a écrit « L’homme qui rit » entre 1866 et 1869 durant son exil politique dans les îles Anglo-Normandes. Adapter les 750 pages de ce roman était un véritable défi tant le roman est foisonnant, allégorique aussi, et tant l’auteur digresse sur la politique, la philosophie et même l’architecture. Jean-Pierre Améris et Guillaume Laurant (notamment scénariste de films de Jean-Pierre Jeunet dont « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ») ont réalisé un incroyable travail d’adaptation et ont eu l’excellente idée de transposer le roman qui se déroule dans l’Angleterre du XVIIème sicèle dans un lieu et une époque imprécis (le film a été tourné en studios à Prague) et surtout d’en faire un conte sombre, et ainsi fascinant. Pour rendre l’histoire plus moderne et accessible, Jean-Pierre Améris a volontairement utilisé des éléments plus contemporains, pour les dialogues mais aussi pour les costumes, comme l'avaient fait Baz Luhrmann pour "Roméo et Juliette" ou Sofia Coppola pour "Marie-Antoinette".

Dès les premiers plans dans la neige et la tempête, la poésie lugubre et la féérie sombre des images captivent. Du roman baroque d’Hugo Jean-Pierre Améris a fait une fable intemporelle d’une beauté triste mais ensorcelante. C’est un magnifique roman (et film) sur la différence, la dualité, entre blancheur et noirceur, entre beauté et laideur, entre théâtre et réalité, entre aveuglement et clairvoyance, des contrastes que l’esthétique du film souligne magnifiquement et dont elle souligne aussi les paradoxes. « Qu’est-ce que ça veut dire être laid ? Laid c’est faire le mal ! Toi tu me fais du bien », résume si bien l’aveugle et sensible Déa.

La vie est à la fois sublimée et plus réelle sur les planches comme elle peut l’être dans « Le Carrosse d’or », « Les enfants du paradis », « Le dernier métro » et c’est là que l’amour impossible de Déa (la jeune aveugle qui voit la beauté de l’âme, allégorie simple et tellement magnifique) et Gwynplaine est le plus éclatant. La monstruosité, le théâtre, la noirceur se situent finalement dans la réalité et du côté de l’aristocratie comme dans le « Ridicule » de Patrice Leconte. « Ne quitte jamais les planches. Ici les gens t’aimeront, mais dans la vie réelle, ils te feront souffrir » le prévient pourtant Ursus mais pour son plus grand malheur, Gwynplaine ne l’écoutera pas…

Jean-Pierre Améris (dont j’ai découvert le cinéma avec « C’est la vie » et « Poids léger » que je vous recommande vivement et dont le dernier film « Les Emotifs anonymes » était une comédie très réussie), pour son 12ème film, est une nouvelle fois attiré par une histoire de marginaux qu’il sait si bien comprendre et pour lesquels il sait si bien susciter de l’empathie. Il a ainsi fait de Gwynplaine un personnage éminemment séduisant : innocent, révolté, libre, d’une laideur attrayante. Gwynplaine est moins connu que Quasimodo et pourtant sa belle monstruosité a énormément inspiré les artistes, à commencer par Tim Burton pour « Edward aux mains d’argent ». Le film de Jean-Pierre Améris, sans jamais le singer, m’a d’ailleurs beaucoup fait penser à l’univers du cinéaste américain par sa beauté baroque, entre rêve et cauchemar, par ses personnages d’une beauté étrange et fascinante (très felliniens, aussi), par sa mise en scène inspirée. Tim Burton n’était d’ailleurs pas le seul à avoir été inspiré par Gwynplaine. Les dessinateurs Jerry Robinson et Bob Kane reconnaissaient ainsi volontiers s’être inspirés de Gwynplaine pour le personnage du Joker, dans les comics Batman. Et le roman d’Hugo est longuement évoqué dans « Le Dahlia noir » de James Ellroy, présent également dans l'adaptation cinématographique de Brian De Palma.

C’est aussi un très bel hymne à la différence, et à ceux qui se battent pour les autres (Hugo était un écrivain engagé, Jean-Pierre Améris, l’est aussi à sa manière dans chacun de ses films ou même teléfilms comme « Maman est folle »). Magnifique scène de la tirade au Parlement ! Il s’agit d’un discours exalté dans lequel Marc-André Grondin met beaucoup d’éloquence et de conviction : « Ce qu’on fait à ma bouche, c’est ce qu’on fait au peuple. On le mutile » dit-il notamment (le texte, magnifique, est là repris de Hugo). Marc-André Grondin apporte toute sa beauté, sa fraîcheur à ce homme bouleversant caché derrière ce masque tragiquement rieur, se mettant ainsi à nu, dévoilant son visage mais surtout sa belle âme, face à la vraie monstruosité.

Le film bénéficie aussi d’un casting impeccable : outre Marc-André Grondin, Gérard Depardieu impose sa force tranquille et sa générosité (au passage, que les pseudo-politiquement corrects laissent tranquille cet homme terriblement libre, vivant, cet immense artiste, plutôt que d’utiliser sa vie personnelle pour, probablement, exprimer une certaine rancœur, voire jalousie, et qu’ils s’engagent et mettent leur énergie vindicative au service de causes qui en sont vraiment). J’espère que cela permettra aussi à certains de découvrir Swann Arlaud que j’avais découvert au Festival de Cabourg dans le court-métrage « Alexis Ivanovich vous êtes mon héros » de Guillaume Gouix dans lequel il incarne admirablement un personnage radieux et joyeusement désinvolte qui, en une fraction seconde, blessé dans son orgueil, va tout remettre en question, découvrant ne pas être le héros qu’il aurait aimé être aux yeux de son amoureuse. Emmanuelle Seigner est une incarnation sublime de la tentation diabolique et finalement, malgré tout, touchante (comme chez Hugo, même ou car monstrueux, ses personnages restent humains), et comme elle le dit elle-même, le visage de Gwynplaine est le reflet de son âme sombre. Enfin, Christa Théret dont le visage est si expressif (à voir aussi absolument dans « Renoir », dans un rôle très différent dans lequel elle excelle également) est la tentation angélique, incarnation du mélange de force et de fragilité, d’aveuglement et de clairvoyance.

Mon seul reproche concerne le montage, et la durée, l’impression que la fin est un peu brusque…et que sans digresser autant que le fait Hugo dans son livre, le film aurait encore gagné en densité en gagnant un peu en longueur.

Ce film est néanmoins vraiment un enchantement, un enchantement mélancolique, la forme reflétant ainsi le fond et toutes les sublimes dualités que l’histoire recèle. C’est aussi un opéra moderne ( la musique a été enregistrée à Londres avec un orchestre de 65 musiciens et elle apporte une force lyrique au film) . C’est également une histoire d’amour absolu, idéalisée, intemporelle (elles sont trop rares au cinéma pour s’en priver). C’est enfin un film universel au dénouement bouleversant. N’ayez pas peur de l’humour grinçant, la noirceur, la tragédie, ils sont sublimés par un personnage émouvant qui à la fois nous ressemble si peu et tellement (pour peu que nous nous sentions un tout petit peu différents) et un univers fascinant, poignant : celui d’un conte funèbre et envoûtant. La très belle surprise de cette fin d’année.

Quelques citations extraites du livre « L’homme qui rit » de Victor Hugo, pour terminer :

« Les aristocrates ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation, vieillir. »

« De telles innocences dans de telles ténèbres, une telle pureté dans un tel embrassement, ces anticipations sur le ciel ne sont possibles qu'à l'enfance, et aucune immensité n'approche de cette grandeur des petits. »

« Ca doit se fourrer dans des trous, le bonheur. Faites-vous encore plus petits que vous n'êtes, si vous pouvez. Dieu mesure la grandeur du bonheur à la petitesse des heureux. Les gens contents doivent se cacher comme des malfaiteurs. »

« Deux coeurs qui s'aiment, n'allez pas chercher plus loin la poésie; et deux baisers qui dialoguent, n'allez pas chercher plus loin la musique. »

L’homme qui rit a été présenté en clôture de la 69ème Mostra de Venise

Sortie en salles : le 26 décembre 2012

Retrouvez également cet article sur mon site http://inthemoodlemag.com : http://inthemoodlemag.com/2012/12/21/avant-premiere-criti...

g

g