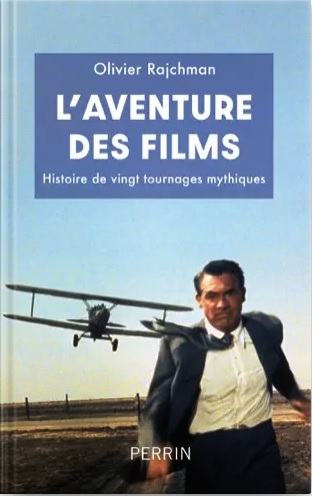

Livre - Cinéma- L’AVENTURE DES FILMS – HISTOIRE DE VINGT TOURNAGES MYTHIQUES de Olivier Rajchman

« Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à le raconter. » Jean-Paul Sartre

D’emblée, je vous rassure : aucun évènement banal ne figure dans ce livre, lui-même aventure prenante qui fourmille d’histoires inédites brillamment racontées.

La couverture du livre reprend la célèbre scène de La Mort aux trousses d’Hitchcock dans laquelle Cary Grant est poursuivi par un avion d’épandage dans un paysage vaste et vide à perte de vue, irradié de soleil, ne lui permettant pas de s’abriter du danger imminent de mort, et inversant ainsi les codes habituels du suspense.

Le prologue a pour titre la célèbre citation de Truffaut sur l’amour « joie et souffrance », extraite des dialogues de La Sirène du Mississipi et du Dernier Métro que François Ozon reprit aussi à son tour dans un de ses films.

Hitchcock et Truffaut. Déjà deux bonnes raisons pour moi de découvrir ce livre qui, à travers les récits de vingt tournages mythiques (et de vingt tournages de films qui le sont tout autant), narre avec minutie les palpitantes aventures des films, dont Olivier Rajchman (journaliste et historien du cinéma, auteur de Hollywood ne répond plus en 2022 et Le Siècle des stars en 2023) révèle à quel point ils furent aussi des histoires captivantes qui méritaient d’être contées, à quel point pour reprendre la citation de Samuel Fuller dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, en exergue du livre « Un film, c’est comme un champ de bataille : amour, haine, action, violence, mort. En un mot : émotion. »

Olivier Rajchman explique ainsi le choix de sa couverture : « Avant de parler à l'intellect, le cinéma est affaire de ressentis, d'émotions. Bien souvent, un film, une scène sont notre porte d'accès à la magie. Ce film, pour nous, est La Mort aux trousses : la scène, celle qui voit Eve Kendall / Eva Marie Saint séduire Roger Thornhill / Cary Grant à bord du train New York - Chicago. Naviguant entre romantisme et suspense, elle synthétise tous les plaisirs du septième art. »

Je me demande quelle serait la mienne, ma porte d’accès à la magie. Peut-être la même ou peut-être une scène des Enchaînés entre Alicia/Ingrid Bergman et Devlin/Cary Grant ? Du Guépard, entre Tancrède (Alain Delon), Angelica (Claudia Cardinale) et le Prince Salina (Burt Lancaster) devant le tableau de Greuze ? D’un Sautet, un dialogue savoureux entre César (Yves Montand) et Rosalie (Romy Schneider) ou derrière une vitre de café battue par la pluie ? Plus loin encore, dans mon enfance, d’Autant en emporte le vent, devant un décor d’une majesté fascinante ? De Mélodie en sous-sol, avec Francis Verlot (Alain Delon) et Monsieur Charles (Jean Gabin), autour d’une table de casino ? Du Quai des Brumes entre, Nelly (Michèle Morgan) et Jean (Jean Gabin) ? Il y en eut tant qu’il m’est impossible de me souvenir quelle fut la première. Mais après tout, faut-il chercher à expliciter la magie ?

Ne vous arrêtez pas à la quatrième de couverture qui réduit à l’anecdotique ce livre foisonnant, passionnant, passionné, extrêmement documenté qui, au contraire, est une œuvre majeure sur l’Histoire du cinéma qui raconte comment l’aventure d’un film entremêle joie et souffrance.

Si « personne n’est parfait », « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. », « Il faut que tout change pour que rien ne change », « Je suis fatiguée de t’aimer », « Après tout, demain est un autre jour », « Oui, je vois maintenant » … résonnent pour vous comme des phrases bien connues. Si Roger Thornill, Charlot, Scarlett O’Hara, Charles Foster Kane, Garance, Sugar Kane, Michel Poiccard, Tancrède, Pierre Bérard, Marion Steiner, Travis Bickle…(notamment) ne sont pas pour vous d’illustres inconnus mais des êtres familiers au point de les avoir intégrés à votre propre vie, alors ce livre vous passionnera de la première à la dernière ligne, tant vous serez à l’affût d’un indice éclairant les ombres et les mystères de ces répliques et personnages. Si ces noms ne vous disent rien, vous vous plongerez, différemment mais avec autant d’intérêt, dans cette aventure qui vous fera envisager des territoires inconnus et, sans nul doute, vous donnera envie de partir à la rencontre de leurs démiurges et de ce qui les conduisit à leur donner vie.

Parmi mes références de livres récents sur le cinéma, dont je vous avais parlé ici, et que je vous recommande de nouveau, il y eut notamment le Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes de Gilles Jacob (ouvrage indispensable pour les curieux et amoureux du festival en question et du cinéma, et pour ceux qui veulent découvrir le festival à travers le regard de celui qui le connaît le mieux et qui en parle si amoureusement, avec à la fois l’honnêteté et les élans passionnés qu’implique l’amour véritable), plus récemment son À nos amours ! coécrit avec Marie Colmant et Gérard Lefort (ode aux actrices et aux acteurs, à ce que les films et nos souvenirs de ceux-ci leur doivent, à leurs mille nuances de jeux, leurs fêlures, leur grâce), Atelier d’écriture d’Alain Layrac (ma référence pour l’écriture de scénario, qui cite d’ailleurs beaucoup Les Choses de la vie de Sautet qui figure en couverture de la première édition du livre, qui se lit comme un roman et raconte à quel point l’écriture permet de rester et se sentir vivant), et Delon en clair-obscur de Laurent Galinon (à savourer là aussi comme un roman, noir, tragique, palpitant, irrigué de la beauté mystérieuse et mélancolique de celui que l'auteur nomme « l’astre noir », porté par une écriture ciselée, singulière, et ardente : un livre sombrement éblouissant procurant un relief fascinant aux mystères de l’acteur)…, il y aura désormais aussi ce livre d’Olivier Rajchman, tout aussi incontournable que ceux précités.

Le prologue ne néglige aucun de ceux qui participent à l’aventure, qui contribuent à ce qu’un film soit une œuvre d’art, un travail collectif. Ce souci de saluer et détailler le rôle de chaque poste constitue ainsi une des grandes qualités de ce livre. Il rend ainsi hommage à la mission indispensable remplie par le scénariste, le producteur, ou encore le compositeur qu’aucun de ses récits de tournages n’oublie. Il reprend ainsi la citation de l’éminent compositeur de Claude Sautet, Philippe Sarde : « la musique doit raconter une histoire parallèle, donner de l'ampleur à une œuvre, sans gâcher la route du film. » Le rôle primordial de la musique atteint son paroxysme dans Il était une fois dans l’Ouest (peut-on imaginer ce chef-d’œuvre sans la musique lyrique, d’une beauté vertigineuse, de Morricone ?) Claudia Cardinale (un des multiples témoignages du livre) raconte ainsi qu'ils écoutaient la musique de Morricone avant chaque scène. L’auteur rappelle également que, pour chaque protagoniste, Morricone avait inventé « une composition singulière, inoubliable » qui lui était associée.

Les quatre cent quarante-huit pages du livre se dévorent grâce à une écriture particulièrement soignée, enthousiaste et précise. Elles nous expliquent comment le cinéma, ce « phénix renaissant perpétuellement de ses cendres », est constitué d’« étapes faisant passer un film de l'état de projet à l'œuvre achevée ». Même si, comme moi, vous vous passionnez depuis longtemps pour les films évoqués dans ce livre, il vous enseignera forcément des rouages de l’aventure de leurs tournages, méconnus ou inconnus, recueillis et savamment agencés par l’auteur. Vous aurez envie de revoir chaque film à l’aune de ces découvertes. De revoir la scène de la rencontre entre Charlot et la fleuriste des Lumières de la ville, après avoir lu avec quel perfectionnisme Chaplin la mit en scène, après avoir appréhendé à quel point ses relations avec Virginia Cherrill étaient épineuses, après avoir parcouru toutes les étapes qui menèrent à ce chef-d’œuvre et à son dénouement poignant. Pour Autant en emporte le vent dont nous connaissons les grandes lignes du tournage pharaonique, le récit de son aventure nous permet d’en découvrir les méandres et les rebondissements, des trois semaines pendant lesquelles Francis Scott Fitzgerald travailla dessus, à ses différents réalisateurs, au choix des acteurs, à la malédiction qui accompagna ses protagonistes après la sortie.

C’est tout aussi passionnant d’apprendre les origines de chacun des films, ce qui nourrit l’inspiration, de Welles qui regarda quarante fois La chevauchée fantastique, aux divergences de vue entre Herman J. Mankiewicz et ce dernier, jusqu’au rôle du chef opérateur Gregg Toland dans la profondeur de champ, un des éléments qui contribua à la légende du film. L’auteur lève ainsi un peu le voile sur les secrets de la sinuosité obscure de cette œuvre. Dans le chapitre consacré aux Enfants du paradis, vous saurez tout du perfectionnisme tyrannique de Carné, de l’impact de la guerre sur le tournage…

Le point commun entre tous ces films, au-delà d’être des aventures jalonnées d’obstacles, de revers du destin et de coups de chance ? Le perfectionnisme, la détermination et même l’acharnement de ceux qui œuvrèrent à leurs réalisations mais aussi l’imbrication de la réalité et de la fiction, comme l’auteur les évoque lui-même à propos du film Les Enfants du paradis, ainsi : les « effets miroirs entre l’art et la vie ». Comme, par exemple, « la solitude et la mélancolie qui imprègnent » le film, « ces portraits de parias » qui « parlent aussi bien de Carné que de Prévert. Mais aussi plus souterrainement de la France occupée attendant sa libération. » Sans oublier Sergio Leone en « cinéaste angoissé qui mélange vie et cinéma ».

Ce livre est aussi évidemment une déclaration d’amour au cinéma, à certains films plus qu’à d’autres, Les Enfants du Paradis « mêlant, génie classicisme et poésie » ou encore Le dernier métro, une œuvre « d'apparence classique » qui « regorge de tiroirs secrets », Les choses de la vie qu’il est « réducteur de qualifier de peinture de la fin des trente glorieuses » (avec notamment un décryptage rigoureux de la scène de l’accident) et que l’auteur définit, magnifiquement et justement ainsi : « Les spectateurs devinent-ils que le triomphe de ce film est celui d'un poème cinématographique sur l'irréversibilité des choses, les actes manqués, les regrets, les non-dits ? ». Peut-être une des plus belles définitions de ce film grâce auquel Romy Schneider et Michel Piccoli seront ainsi à jamais Hélène et Pierre. Inoubliables. Comme le rouge d’une fleur. Peut-être la dernière chose que verra Pierre qui lui rappelle le rouge de la robe d’Hélène. Comme cet homme seul sous la pluie, mortellement blessé, gisant dans l'indifférence, tandis que celle qu’il aime, folle d’amour et d’enthousiasme, lui achète des chemises. Et que lui rêve d’un banquet funèbre. Et qu’il murmure ces mots avec son dernier souffle de vie qui résonnent comme les paroles d’une chanson : « J'entends les gens dans le jardin. J'entends même le vent. » Et ces vêtements ensanglantés ramassés un à un par une infirmière, anonymes, inertes...

Il est tout aussi judicieux de nous amener à (re)découvrir comment les œuvres évoluèrent dans le temps (comment Chantons sous la pluie mit du temps à être reconnu comme chef-d’œuvre), mais aussi comment les œuvres se questionnent et se répondent : Truffaut avec La Nuit américaine et Fellini avec Huit et demi dirent ainsi s'être inspirés de Chantons sous la pluie. À propos de Sergio Leone et d'Il était une fois dans l'Ouest, peut-on ainsi lire : « Il veut être une sorte de Visconti - appartenant à un monde élégant, somptueux, aristocratique - et donc il tourne un western à la Visconti » et qu’il s’agit d’un « hommage ininterrompu au cinéma classique hollywoodien ». Sautet rendit hommage à Godard. Il existe un pont évident entre À bout de souffle et Taxi driver. La scène inaugurale de Barbie est un « clin d’œil à la célèbre séquence préhistorique de 2001, l'Odyssée de l'espace ». Greta Gerwig se réfère aussi à Chantons sous la pluie. Mankiewicz et Kubrick se rencontrèrent pendant le tournage du Limier… Sans compter que La Mort aux trousses aurait très bien pu s’appeler Breathless (À bout de souffle). Autant de ponts savoureux et instructifs entre les films, à découvrir, parmi tant d’autres, dans ce livre.

Vous apprendrez aussi comment des tournages entiers ou certaines scènes furent de vrais exploits, imposant à leurs auteurs de lutter contre les éléments ou les caractères de leurs protagonistes pour parvenir à leurs fins, de déployer des trésors d’inventivité pour contourner les obstacles et refus, comme pour la scène du Mont Rushmore dans La Mort aux trousses ou cette scène de Certains l'aiment chaud qui nécessita quatre-vingt-une prises. Mais également comment tout cela en valait la peine, au regard de l’accueil reçu par ces différents films (là aussi à chaque fois décrypté). Ainsi le film de Billy Wilder valut à Marilyn un Golden globe…seule récompense de sa carrière ! Passionnant encore est le récit du tournage de la fameuse et fastueuse scène de bal du Guépard, réalisation « dantesque » « pendant trente-six nuits d'affilée en août, avec une température avoisinant les 40°c. ». Vous découvrirez encore comment fut édifié le « film-expérience » qui « bouscule l’art du récit » « qui ne cesse de subjuguer et d'interroger », 2001, l’Odyssée de l’espace. Vous en apprendrez aussi beaucoup sur les origines du tournage de Taxi driver.

Le dernier chapitre du livre est consacré à Barbie de Greta Gerwig, après un rappel là aussi très juste et documenté, dans lequel l’auteur revient sur « le travail de ses devancières », tout en revenant sur le féminisme « pas dénué d'ambiguïté » de ce film pour la promotion duquel la Warner consacra 150 millions de dollars. Greta Gerwig fut ainsi la « première femme dont un film dépassa le milliard de dollars de recettes, en trois semaines d'exploitation ». Un film très justement qualifié par le Guardian, cité par le livre, comme « une publicité géante de deux heures pour un produit », ce à quoi je ne peux que souscrire, l’agacement l’ayant emporté devant ce long métrage qui aligne les clichés sous prétexte d’en dénoncer, qui promeut un objet sous prétexte d'en souligner les travers, dans lequel le discours, simplifié voire manichéen et simpliste, et notamment le mot « patriarcat », est martelé jusqu’à la nausée. Apprendre quelles en furent les coulisses n’en est pas moins intéressant, bien au contraire.

« L’essentiel, c’est que le public éprouve une émotion. » Cette phrase d’Hitchcock citée dans le livre à propos du tournage de La Mort aux trousses s’applique aussi aux livres sur le cinéma. Et d’émotions, ce livre n’en manque pas, celles des films (car chargés de réminiscences peut-être) dont il retrace les aventures le contaminent sublimement. Olivier Rajchman nous rappelle ou nous apprend pourquoi nous aimions tant ces films, ce qui a nourri leur ambiguïté, leur force émotionnelle, leur légende, comme celles de Lawrence d’Arabie qui a toujours exercé sur moi une fascination indicible. Il ne délaisse aucun aspect de ce film comme pour les autres, mais expliquer sa genèse et son devenir n’ôte en rien l’éblouissement qu’il suscite mais, au contraire, lui procure plus de profondeur. La magie s’éclaire mais la magie demeure. Une leçon de cinéma qui ne se veut jamais donneuse de leçons, écrite avec humilité. Un travail colossal, approfondi, nuancé et exigeant qui nous donne envie de revoir chacun des fims qu’il évoque à la lueur de son éclairage, dénué de condescendance et pétri de passion. Plongez-vous dans cette aventure. Je vous le garantis, vous ne regretterez pas ce voyage qui vous donnera envie d’en entreprendre ou refaire d’autres, pour aller ou retourner à la rencontre des 20 films (de 1931 à 2023) qui constituent ces 20 histoires de tournages mythiques : Les Lumières de la ville, Blanche-Neige et les Sept Nains, Autant en emporte le vent, Citizen Kane, Les Enfants du paradis, Chantons sous la pluie, La Mort aux trousses, À bout de souffle, Lawrence d’Arabie, Le Guépard, 2011, l’Odyssée de l’espace, Il était une fois dans l’Ouest, Les Choses de la vie, Le Limier, Chinatown, Les Dents de la mer, Taxi Driver, Le Dernier Métro, Barbie.

Éditions Perrin – En librairie le 24.04.2025 (déjà disponible en précommande) – 448 pages – 25 euros