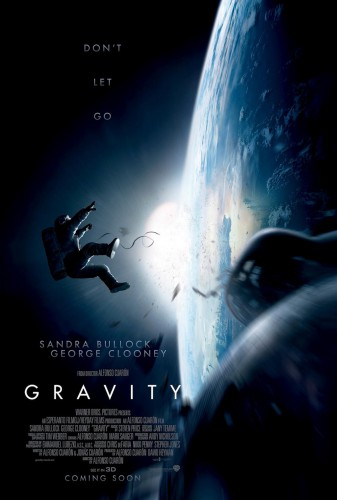

C'est demain que sortira en salles le très attendu "Gravity". Voilà en effet un film qui a fait parler de lui bien avant sa présentation en ouverture de la 70ème Mostra de Venise et le Festival de Toronto dans le cadre desquels il a été projeté, bien avant sa sortie le 23 octobre prochain, le terme de chef d’œuvre ayant même été employé par les plus dithyrambiques des critiques. Son réalisateur (« Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban » mais aussi « Les Fils de l'homme »...), l’atypisme du projet, la prouesse (les prouesses) technique(s), tout cela, notamment, contribuait à en faire un évènement. Avant-hier, j’ai donc pris la direction du cinéma Gaumont Marignan pour l’avant-première nationale et pour savoir exactement ce qu’il en était exactement. Le film n’était pas encore commencé que déjà résonnaient dans la salle des sons inquiétants et assourdis, pour nous plonger dans l’atmosphère oppressante du film. Et ce n’était qu’un avant-goût d’un périple époustouflant et mémorable !

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone (Sandra Bullock), brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski –oui Kowalski !- (George Clooney). Mais, alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, à l'autre bout de la Terre, la destruction délibérée d'un satellite hors d'usage a propagé des fragments de métal coupants à travers l'espace qui risquent désormais de heurter brutalement Explorer. L'impact est inévitable. Ses conséquences sont catastrophiques. La navette est détruite. Ryan Stone et Matt Kowalski sont les seuls rescapés. Toute communication avec la mission de contrôle est coupée et les deux survivants n'ont plus aucune chance d'être secourus.

Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalski se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Et nous avec eux. Perdus dans cette immensité aussi majestueuse que redoutable. Le silence autour d'eux est assourdissant. Terrifiant. Matt continue d’expliquer ce qu’ils entreprennent, à donner leur position dans l’espace, à « Houston » qui ne les reçoit plus. Il continue à croire en la moindre chance d'être sauvé. Les réserves d’oxygène vont se raréfier. Je vous laisse imaginer le bonheur de la situation… Le titre prend alors tout son (double) sens.

« À 600 km au-dessus de la Terre, la température oscille entre – 100° et + 125° C. Il n'y a rien pour propager le son. Pas de pression atmosphérique. Pas d'oxygène. » Ainsi débute «Gravity ». En plan large, dans une immensité obscure, teintée de la lumière de quelques astres. Puis on se rapproche de deux voix, deux personnages, jusqu’à ce que la caméra les enferme, et nous avec eux. L’infiniment grand et l’infiniment petit. L’espace et la claustrophobie. L’univers et la solitude. Nous voilà partis pour un voyage riche de contrastes saisissants que nous n’oublierons pas de sitôt.

Kowalski donc. Ainsi se nomme ici George Clonney. Matt et non Stanley, lequel n’a rien ici à voir avec le personnage éponyme d’ « Un tramway nommé désir », malgré leur similarité patronymique. Quoique, d’une certaine manière, ce film aurait aussi pu se nommer « Un tramway nommé désir ». Il n’y a pas de hasards dans le scénario coécrit par Alfonso Cuarón et son fils Jonás. "C'est Jonás qui m'a souvent inspiré" a ainsi déclaré le premier. "J'ai été frappé par son sens du rythme dans une situation où la moindre décision peut être fatale et qui s'attache au point de vue d'un seul personnage. Mais dans le même temps, le fait de situer l'intrigue dans l'espace nous a permis d'enrichir la dramaturgie et de multiplier les interprétations métaphoriques".

D’abord, il faut l’avouer : le résultat est spectaculaire, vertigineux, oppressant. Brutal et poétique. Les sensations de solitude, de claustrophobie et même d’apesanteur traversent l’écran, non pas en raison de la 3D (qui n’est finalement pas la plus grande responsable de l’immersion) mais de l’interprétation et de la virtuosité de la mise en scène. La salle de cinéma délivre toute sa splendeur, et ses pouvoirs magiques, parfois oubliés. Le cinéma nous emmène littéralement ailleurs, nous ouvre d’autres horizons, nous embarque dans une autre sphère, qui finalement nous ramène à la nôtre. Les magistraux plans-séquences nous empêchent de reprendre notre souffle, nous aussi privés d’oxygène, rivés à l’écran, accrochés à notre siège, le souffle coupé (j’ai littéralement eu l’impression de retenir mon souffle !), seuls dans/malgré la foule de la salle de cinéma, aussi tétanisée.

Le personnage de George Clooney sert de respiration dans ce cauchemar, jouant aussi avec son image de séducteur (jusqu’aux confins de l’univers et dans une situation qui peut difficilement être plus désespérée), pour mieux nous bouleverser dans une scène que le souhait de ne pas spoiler m’empêche de vous raconter mais une scène dont je peux vous dire qu’elle est d’une intensité rare et bouleversante. Et ce n’est que le début du voyage… Nous voilà nous aussi prisonniers de l’immensité de l’univers, avec la terre à portée de regard et inaccessible, sublime, même lorsque nous ne faisons que l’imaginer et que Kowalski loue la beauté du Gange qu’il entrevoit.

Le seul reproche que je pourrais faire concerne un symbolisme appuyé, comme de longues secondes sur la position fœtale de Ryan pour nous signifier la naissance puis la renaissance de cette dernière qui se relève, finalement, (là aussi lors d’une scène très explicite et non moins magnifique d’ailleurs). Parce que c’est avant tout cela. L’histoire d’une renaissance. D’une femme qui va avoir le choix que nous avons tous suite à un drame (deux en l’occurrence). Sombrer ou affronter. Abandonner ou essayer de survivre jusqu’à l’ultime seconde. L’ultime espoir. Même dans la solitude. Même dans l’obscurité. Même lorsqu’il reste à peine un souffle de vie. Dans les situations les plus extrêmes, l’Homme peut dépasser ses limites. Ce n’est sans doute pas un hasard si elle reprend les aboiements entendus à la radio, se retrouvant face à elle-même, son animalité, aussi. D’où l’universalité malgré le caractère exceptionnel de la situation car c’est avant tout l’histoire d’une femme, à la fois vulnérable et forte qui a subi un choc, et a le choix entre abandonner et se relever (au propre comme au figuré), abandonner tout espoir ou croire en la vie malgré tout. Comme cette terre (mère), majestueuse et fière, malgré tous les affronts qu’elle a subis.

En cela, « All is lost » auquel il fait évidemment penser (je vous ai dit dans le magazine « L’ENA hors les murs » tout le bien que j’en pensais, ici), le dépasse par son refus de la moindre facilité scénaristique. JC Chandor, comme Cuarón, place l’homme face à ses solitudes, ses forces et ses faiblesses. Seul face à la folle et splendide violence des éléments, de la terre, de l’univers. Seul face à nous. Avec nous. Seul face à lui-même. Seul face à l’Océan Indien à perte de vue. Ou l’univers. Seul face à la force des éléments et face à ses propres faiblesses. Seul face à la nature. Dans les deux cas, cela pourrait être ennuyeux…et c’est passionnant, palpitant, terrifiant, sublime, et parfois tout cela à la fois.

Cuarón s'est entouré du chef-opérateur Emmanuel Lubezki à qui l’on doit des plans d’une beauté époustouflante en particulier un vers la fin d’une puissance émotionnelle renversante. D’autres, grâce à une mise en scène chorégraphiée, nous donnent l’impression que Ryan danse dans l’espace. Danse avec la mort. Danse avec la vie. Les effets visuels supervisés par Tim Webber sont tellement magistraux qu’on s’y croirait et que nous aurions envie de la rejoindre dans cette danse macabre.

Que dire du travail sur le son et de la musique composée par Steven Price ? « Gravity » fait une des plus belles (une des trop rares d’ailleurs) utilisations du silence au cinéma. Pas un bruit dans la salle ne viendra troubler ces moments magiques et terribles, renforçant notre impression d’immersion.

Thriller, allégorie, science fiction, film métaphysique, film catastrophe, oui, « Gravity » c’est tout cela mais c’est avant tout une expérience, visuelle et sensorielle, hors du commun qui, justement parce qu’elle est hors du commun nous fait oublier les quelques facilités scénaristiques, dans les dialogues/monologues parfois aussi. Nous regrettons même que le cauchemar ne s’éternise pas plus longtemps, me rappelant ainsi les sensations éprouvées après avoir vu un autre film qui relevait de l’expérience, « Inception », dans lequel le personnage principal accomplissait l’impossible : subtiliser et manipuler les rêves. Ici Cuarón manipule nos pires cauchemars, dont celui de solitude dans l’immensité de l’univers, pour mieux nous faire appréhender l’indicible beauté de la vie et de la terre. Prenez votre ticket pour l’espace, pour ce tour de manège à la beauté poétique, crépusculaire, envoûtante bien que terrifiante. Laissez-vous enivrer par cette odyssée dans l’espace, à la fois lointain et tellement universel, et cette leçon de courage. Acceptez de vous perdre dans l’univers, de vous laisser embarquer, pour mieux renaitre et vous relever. Oui, une leçon d'espoir. Et de cinéma. Qui s’achève de manière éblouissante et poignante. Et nous laisse à terre. Littéralement.

Et puisque de voyage sensationnel il est question, ne manquez pas LE film français de l'année: "Elle s'en va", le road movie d'Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, toujours à l'affiche, avec moins d'effets spéciaux mais (au moins) autant d'émotions dévastatrices.

Sortie en salles : le 23.10.2013