Proclamation du 41ème Grand Prix des Lectrices de Elle 2010

Le cinéma est loin d'être ma seule passion, mon goût immodéré pour la lecture l'a même précédée et c'est une autre longue histoire dont je vous parlerai peut-être un jour. Le Grand Prix des Lectrices de Elle permet ainsi à des lectrices du magazine (suite à un questionnaire et une critique de livre) d'être sélectionnées pour faire partie de ce jury qui existe depuis 41 ans et qui, chaque année, couronne un roman, un document et un policier. Je faisais ainsi partie du jury 2010, vous avez ainsi pu lire ici mes critiques d'un certain nombre des 28 livres reçus.

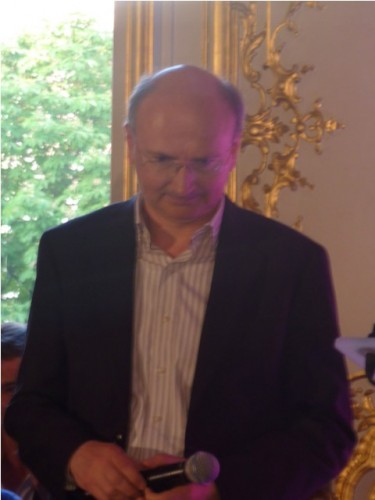

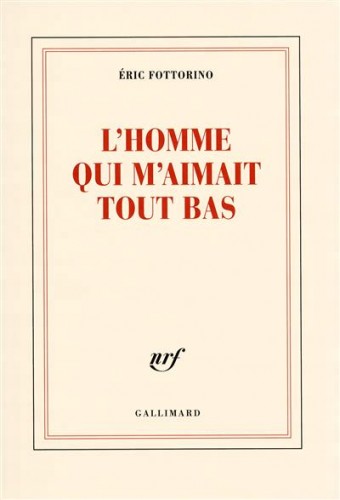

Hier soir, dans les fastueux salons France-Amériques de l'Avenue Franklin Roosevelt avait lieu la proclamation des résultats précédée d'un débat informel avec les lauréats, chacun d'eux s'installant à la table des jurées pour répondre à leurs questions. Eric Fottorino dont j'avais particulièrement aimé le livre "L'homme qui m'aimait tout bas" (voir critique plus bas) a été le premier à se prêter à l'exercice prouvant une nouvelle fois que la simplicité, la gentillesse et l'humilité sont les marques du talent.

Voici un petit résumé de ses propos: Ecrire pour lui revient à élucider une vérité sur lui-même. La disparition de son père lui a fait tomber le masque du roman. L'écriture a été pour lui une forme de thérapie. "L'écriture c'est toujours imparfait mais de toutes les imperfections c'est celle qui m'a parue la plus à ma portée". Il a également abordé les réactions de son entourage à la lecture de ce livre très personnel avec d'une part l'idée que le livre leur restituait quelque chose et gardait vivant quelqu'un qui était mort et d'autre part l'idée que cela n'intéresserait personne. Eric Fottorino a également parlé du livre qu'il vient de publier qui cette fois évoque son père biologique voulant que "ce livre soit pour un vivant". "Je le connais depuis 2006 donc j'ai voulu comprendre quelque chose de lui, qui il était, ses origines". "Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin." Ce texte est pour lui comme une "lutte contre la montre". "Est-ce que les mots peuvent faire quelque chose contre la mort?" Eric Fottorino a notamment demandé à son père biologique ce que c'était pour lui que d'être juif. "Etre juif c'est avoir peur" a répondu ce dernier. "Avec ce livre j'ai voulu revisiter nos rendez-vous manqués. J'ai toujours fait en sorte que nos rendez-vous n'aient pas lieu car j'aurais eu l'impression de trahir mon père "[ celui évoqué dans "L'homme qui m'aimait tout bas]. "Ecrire est une façon de crier en silence".

C'est ensuite Véronique Ovaldé qui est intervenue accompagnée de son éditrice. L'une et l'autre ont évoqué la manière de travailler ensemble, en osmose à voir leur complicité, et l'admiration de la seconde pour la première, et Véronique Ovaldé a notamment parlé de son processus d'écriture (elle écrit une première phrase dont elle déroule ensuite le fil, l'importance des noms dans ses romans, l'importance des lieux imaginaires aussi...) et tout ce qui lui échappe, la part d'inconscient dont son éditrice relie les éléments épars.

Le débat a été suivi de la photo des jurées et des lauréats et d'un coctktail au cours duquel j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec plusieurs autres jurées lectrices de ce blog (un grand plaisir du blog que de faciliter les échanges, j'espère que cette fois celles qui sont venues me voir oseront laisser un commentaire:-)) et d'autres jurées blogueuses comme Marie-Claire d' "A bride abattue" avec qui j'échangeais par email déjà depuis un moment.

Puis ce fut l'heure de la proclamation des résultats en présence de nombreux écrivains comme Philippe Grimbert, l'auteur du sublime "Un Secret", Franz-Olivier Giesbert, Gonzague Saint-Bris...

Si j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces livres, à découvrir des styles de livres ou des univers vers lesquels je ne serais pas allée spontanément (je lis et relis en général plus de littérature classique que de littérature contemporaine et je lis en général très peu de témoignages ou "documents"), à déballer chaque mois mon paquet cadeau contenant la précieuse littérature, j'avoue regretter un peu que les lectrices faisant partie du jury soient uniquement des numéros. Je vais aussi retrouver le plaisir de glaner dans les librairies et ma bibliothèque et de faire mes propres choix de lecture. Si vous aimez lire, si vous avez du temps (le rythme est assez soutenu), je vous recommanderais néanmoins l'expérience.

Je vous laisse découvrir les noms des lauréats, trois livres qui ont en commun le thème de la filiation.

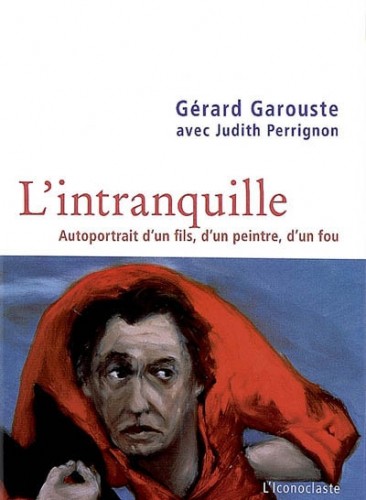

PRIX DES LECTRICES DE ELLE 2010 CATEGORIE ESSAI/ DOCUMENT: "L'homme qui m'aimait tout bas" d'Eric Fottorino

Le livre commence par ces mots : « Le 11 mars 2008 en fin de journée, dans un quartier nord de La Rochelle, mon père s'est tué d'un coup de carabine ». Une mort violente, brutale...même si cela frôle le pléonasme. Une mort en tout cas incompréhensible. L'occasion et la nécessité pour l'écrivain de revenir sur ses liens avec ce père qu'il aimait tant et qui « l'aimait tout bas », qui « préféra toujours le silence aux paroles », à ce père dont il s'est inspiré pour tant de ses personnages. Ecrire pour continuer à vivre. Malgré l'incompréhension. Atténuer la douleur incommensurable, perpétuelle, insoluble, la colère, la culpabilité si éprouvante. Une manière de ne pas le faire disparaître. Ce père adoptif qui lui donnera une identité en l'adoptant, à 9 ans.

Eric Fottorino, directeur du Monde et auteur depuis 1991, dresse ici le beau portrait d'un homme courageux, généreux, discret, secret même, charismatique, libre avant tout, et de son existence entre Nice et Tunis, des liens pudiques qu'ils ont tissés au fil des années, de leur passion commune pour le cyclisme, de leurs silences respectueux et empreints de tendresse. Le portrait du personnage qu'il était, qu'il devient à part entière, le rendant immortel par la magie, la douceur, le pouvoir des mots. Le faisant revivre ainsi un peu le temps de raviver les souvenirs. Le temps de s'adresser à lui parfois directement sans doute emporté par les mots et la colère de se heurter à un mur de silence éternel et de douleur insondable.

Une manière d'exprimer la colère contre cet insoluble silence et mystère, de partager, soulager un peu, cette mort, ce vide qu'un lieu, un geste, un nom rappellent quotidiennement, impitoyablement. En exergue la phrase de Montherlant évoque le poids de cette douleur « Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil ».

Il a sans doute fallu beaucoup de douleur et de courage pour évoquer avec tant de sincérité et de pudeur un lien si personnel. Si personnel, intime, mais aussi si universel grâce au talent de son auteur qui, jamais, ne tombe dans le pathos et nous livre ici un témoignage d'amour, de douleur nostalgique et poignant en lequel quiconque a éprouvé la profondeur et la violence du chagrin vainement révolté face au deuil se reconnaîtra forcément, touché en plein coeur.

PRIX DES LECTRICES DE ELLE 2010 CATEGORIE POLICIER: "Les Visages" de Jesse Kellerman

"Les Visages" est un polar se déroulant à New York, élu meilleur thriller de l'année par le New York Times. Le roman commence dans une galerie d'art, plus précisément celle dont Ethan Muller est propriétaire. Il découvre une série de dessins d'une qualité exceptionnelle dont le mystérieux auteur qui vit dans un appartement miteux, Victor Crack, a disparu... Cela n'empêche pas Ethan Muller de vendre ses dessins jusqu'à ce qu'un policier à la retraite reconnaisse sur certains portraits de Victor Crack les visages d'enfants victimes d'un mystérieux tueur en série, des années plus tôt. Ethan va alors mener sa propre enquête qui va le mener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé...et que le lecteur l'aurait sans doute imaginé.

"Les Visages" est un polar se déroulant à New York, élu meilleur thriller de l'année par le New York Times. Le roman commence dans une galerie d'art, plus précisément celle dont Ethan Muller est propriétaire. Il découvre une série de dessins d'une qualité exceptionnelle dont le mystérieux auteur qui vit dans un appartement miteux, Victor Crack, a disparu... Cela n'empêche pas Ethan Muller de vendre ses dessins jusqu'à ce qu'un policier à la retraite reconnaisse sur certains portraits de Victor Crack les visages d'enfants victimes d'un mystérieux tueur en série, des années plus tôt. Ethan va alors mener sa propre enquête qui va le mener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé...et que le lecteur l'aurait sans doute imaginé.

Ma première réaction a été de me dire : encore une histoire sordide et en plus de disparitions ou meurtres d'enfants, sujets déjà abordés dans deux autres romans de la sélection (celui-ci, pour le sordide; et celui-là, mon préféré des trois). Le livre est précédé d'une citation de Dubuffet : « Le vrai art est toujours là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art déteste être reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt » puis les premiers mots du narrateur sont « Au début, je me suis mal comporté. » Ces deux citations pourraient résumer ce roman qui est d'abord un portrait du monde l'art contemporain à New York, un monde cynique et opportuniste. C'est aussi l'histoire d'un homme qui s'est « mal comporté », et qui peu à peu va tisser des liens inattendus avec son passé. Un homme qui, à l'image de ce roman, est plutôt antipathique, et va nous emporter bien malgré nous dans son histoire.

Il faut dire que Jesse Kellerman ne ménage pas les techniques et les rebondissements pour y parvenir. D'abord, le personnage principal narrateur s'adresse régulièrement au lecteur, faisant preuve d'autocritique et d'autodérision, histoire d'avoir l'empathie du lecteur en attendant d'emporter sa sympathie. Puis, alors que l'attention du lecteur aurait pu faiblir, il « met en scène » des interludes (qui se reproduiront à divers passages du roman) dont le premier nous renvoie au 18ème siècle et nous plonge dans l'histoire passée des ancêtres d'Ethan, une histoire passée qui va rejoindre et éclairer le présent. Ensuite, il manie avec dextérité le langage, l'adaptant judicieusement aux personnages dont il transcrit les pensées, évitant un ton monocorde et ennuyeux. Enfin, l'astucieux renversement de situation final nous laisse forcément une forte impression.

Plus qu'un polar, « Les Visages » est d'abord une réflexion souvent ironique, et lucide, sur l'art contemporain mais c'est aussi et surtout une histoire de filiation, une histoire qui relie habilement passé et présent, et dont les visages qu'il révèle sont autant ceux des tableaux, des victimes que les vrais visages, à nu, d'un père et son fils. C'est finalement la partie la plus intéressante du roman, l'intérêt principal étant de nous plonger dans les pensées de l'un et de l'autre qui ne se parlent plus et dont les fêlures et les blessures sont finalement si proches. L'intérêt aussi de montrer un homme écartelé, Ethan. Entre deux femmes (l'une représentant son passé, cynique et indépendante, l'autre son potentiel avenir, plus douce et tentant de le relier à des racines). Entre deux vies possibles.

Mais ce qui m'a à nouveau marquée dans ce roman, c'est l'utilisation de « recettes » très cinématographiques. La voix du narrateur ressemble à une voix off avec cette dérision dont savent faire preuve un grand nombre de voix off dans les films américains. Avec ses flashbacks. Avec son rebondissement final destiné à nous laisser forte impression, une image forte. Avec ce langage très direct qui vise l'efficacité avant tout.

La construction est donc extrêmement habile, et ne révèle son ingéniosité et son vrai visage qu'à la toute dernière page. Malgré mes réticences initiales liées au sujet, malgré certains passages qui, au cinéma, pourraient être qualifiés de racoleurs, Jesse Kellerman a un indéniable talent pour tenir le lecteur en haleine, le dérouter et le surprendre...même si une description encore plus précise du milieu de l'art lui aurait procuré davantage encore de profondeur.

PRIX DES LECTRICES DE ELLE 2010 CATEGORIE ROMAN: "Ce que je sais de Vera Candida" de Véronique Ovaldé

Véronique Ovaldé nous emmène dans une Amérique du Sud imaginaire, sur l'île de Vatapuna, où naissent trois femmes d'une même lignée avec le même destin : enfanter une fille sans jamais pouvoir révéler le nom du père. Elles sont toutes éprises de liberté, téméraires mais aussi mélancoliques et victimes de la même triste fatalité. Seule Vera Candida osera briser les chaînes du destin, prendre son destin en main en fuyant Vatapuna dès ses 15 ans et en partant pour le continent, à Lahomeria, pour se forger une nouvelle vie, sans passé... C'est aussi là qu'elle rencontre Itxaga, journaliste à l'Indépendant.

L'idée de ces chaînes du destin et de la fatalité qu'une femme brisera était aussi judicieuse qu'intéressante. Tout comme celle de ces lieux à la fois imaginaires et si réalistes, empreints de la chaleur, de la moiteur d'une Amérique du Sud qui n'échappe pas à la corruption. Sans doute l'écriture de Véronique Ovaldé est-elle vive et marquée d'une certaine légèreté (d'humour même), idée plutôt astucieuse pour évoquer les passés de ces femmes qui sont de véritables fardeaux.

Véronique Ovaldé a un style bien à elle mais qui semble tellement maniéré (phrases interminables, parfois des majuscules quand il n'en faut pas ou sans majuscules quand il en faudrait...) que cela en perd (à mes yeux) tout intérêt. Je n'ai rien contre la modernité littéraire revendiquée et marquée par des audaces stylistiques, même parfois hasardeuses, même quand elle prend des libertés avec la grammaire ... à condition que cela ne freine pas la lecture et l'enrichisse d'une manière ou d'une autre. En ce qui me concerne, cela a constitué un frein à l'envie de savoir ce qu'elle savait de Vera Candida.... Pour moi trop de style et surtout d'obstination à en faire preuve et le démontrer, tue le style et surtout le fil de l'histoire. Le titre en est un parfait exemple...

Et puis je suis un peu lasse de ces destins sordides que je retrouve livres après livres (de cette sélection en tout cas), quels qu'en soient les lieux et époques.

Véronique Ovaldé signe ainsi certes des portraits de femmes fortes que je n'ai néanmoins pas réussi à trouver attachantes. Les chaînes de leurs destins transforment ce qui aurait pu être des contes enchanteurs en contes désenchantés. Un livre qui aura au moins le mérité de nous parler d'ici (un "ici ailleurs" néanmoins souvent glauque) en nous emmenant ailleurs. Il faut ainsi reconnaître que Véronique Ovaldé parvient à nous faire croire en cet ailleurs... tout en nous dissuadant d'y aller !

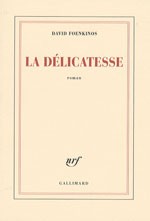

Et en guise de conclusion, je vous propose la critique du roman que j'ai préféré de toute la sélection et que je vous recommande vivement: "La Délicatesse" de David Foenkinos, David Foenkinos dont je me souvenais de la louable discrétion (là où d'autres cherchaient grossièrement à accaparer l'attention...non, non, je ne citerai pas de noms...) au Forum International Cinéma et Littérature de Monaco (une raison qui en vaut bien une autre :-)).

Et en guise de conclusion, je vous propose la critique du roman que j'ai préféré de toute la sélection et que je vous recommande vivement: "La Délicatesse" de David Foenkinos, David Foenkinos dont je me souvenais de la louable discrétion (là où d'autres cherchaient grossièrement à accaparer l'attention...non, non, je ne citerai pas de noms...) au Forum International Cinéma et Littérature de Monaco (une raison qui en vaut bien une autre :-)).

« La Délicatesse » est le huitième roman de David Foenkinos. Ce pourrait être un premier. Pour la fraîcheur. Pour son apparente légèreté. Pour le plaisir inédit que sa lecture procure.

C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par un homme. Réellement surprise.

Un livre dont l'auteur ose l'intituler « La délicatesse » dans une société (pas seulement littéraire) souvent brutale, cela force déjà le respect. Un livre qui nous parle des hasards des rencontres, de celles qui vous font d'autant plus chavirer qu'elles sont inattendues voire improbables, cela force l'attention. Et un livre qui nous parle des surprises du destin, cela (ren)force mon intérêt.

Et puis, surtout, au-delà de la thématique, il y a la délicatesse avec laquelle David Foenkinos décrit ses personnages, ses situations, et avec laquelle son écriture, à la fois pudique et sensuelle, nous charme, progressivement, là et quand on ne l'attend pas comme ce Markus qui, dans le roman, charme Nathalie. Il pourrait aussi être un double de l'auteur puisque c'est avec le langage que Markus charme Nathalie. Avant tout.

Son écriture sensible émaillée d'une réjouissante fantaisie (aphorismes, digressions aussi savoureuses que décalées) fait de ce roman une passionnante histoire autant qu'une aventure ludique pour le lecteur que Foenkinos, avec, décidément, une délicatesse quasiment amoureuse, n'oublie jamais, ce qui n'est finalement pas si courant...

Et même s'il est aussi question de deuil, le second degré est là pour dédramatiser, sans pour autant effacer l'émotion, bel et bien présente, qui nous fait accompagner Nathalie dans sa renaissance amoureuse.

On se dit que Stéphane Brizé pourrait en faire un très beau film sur le deuil et l'espoir, avec une ironie salutaire qui ne nous touche pas moins en plein cœur, avec douceur, sincérité et humour ... tout en délicatesse donc. Et que ce livre a aussi quelque chose de truffaldien. Finalement intemporel. Il a aussi le charme incomparable des rencontres impromptues.

Avec Foenkinos, la littérature n'est pas sinistre mais joyeuse car lucide, ludique, romantique, anticonformiste. Et il nous fait croire (ou nous conforte dans l'idée, selon notre degré d'optimisme) que la vie peut agréablement nous surprendre au moment où on s'y attend le moins. Pouvoir inestimable de certains (rares) auteurs...

(D'autres vidéos viendront compléter cet article dans la journée).