cinéma - Page 163

-

-

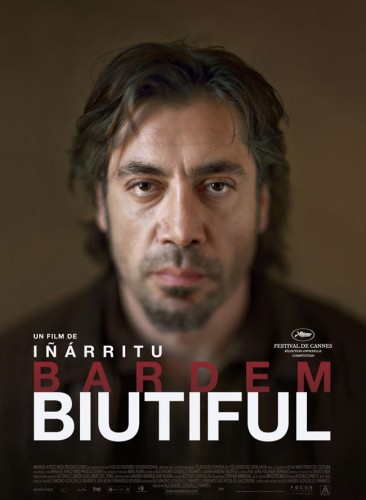

Critique de « Biutiful » d’Alejandro Gonzalez Inarritu avec Javier Bardem (prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes 2010)

Pendant tout le festival, la rumeur selon laquelle Javier Bardem obtiendrait le prix d'interprétation n'a cessé de courir. C'est le dernier jour, en séance de rattrapage que j'ai pu découvrir ce dernier film du réalisateur de « Babel » primé du prix de la mise en scène pour celui-ci à Cannes en 2006, de retour sur la Croisette en compétition, cette fois sans son scénariste Guillermo Arriaga.

Premier des films d'Alejandro Gonzales Inarritu écrit sans Guillermo Arriaga, scénariste de ses célèbres films choraux, "Biutiful" n'en était pas moins attendu notamment parce que Javier Bardem, lui aussi habitué de la Croisette (membre du jury d'Emir Kusturica en 2005, en compétition avec "No country for old men" en 2007 et hors compétition pour "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen l'an passé) en incarne le rôle principal.

Synopsis de "Biutiful": Uxbal (Javier Bardem), un homme solitaire, jongle entre la difficulté d'un quotidien en marge de la société et sa détermination à protéger ses enfants, qui devront apprendre à voler de leurs propres ailes, ce dernier venant d'apprendre qu'il est atteint d'un mal incurable...

Difficile d'imaginer un autre acteur dans le rôle d'Uxbal tant Javier Bardem porte et incarne le film, tant l'intérêt et la complexité de son personnage doivent tout à son jeu à la fois en forces et nuances. Pas de film choral et de multiplicité des lieux cette fois mais une seule ville, Barcelone, et un personnage central que la caméra d'Inarritu encercle, enserre, suit jusqu'à son dernier souffle. Unité de temps, de lieu, d'action pour renforcer l'impression de fatalité inéluctable.

Ceux qui comme moi connaissent et aiment Barcelone auront sans doute du mal à reconnaître en ces rues pauvres, tristes, sombres, parfois même sordides, la belle et lumineuse ville de Gaudi. Ce pourrait être n'importe où ailleurs, cette histoire, tristement universelle, pourrait se dérouler dans tout autre endroit du monde.

Epouse bipolaire, trahison du frère, maladie incurable, morts causées par sa faute et par accident, orphelin : rien n'est épargné à Uxbal. Certes, le scénario y va un peu fort dans le drame mais la force du jeu de Javier Bardem est telle que tout passe, et que cet homme qui vit pourtant de trafics peu recommandables, prêt à tout pour assurer un avenir meilleur à ses enfants et en quête de rédemption, finit par être attachant. En arrière plan, l'immigration et l'exploitation des travailleurs clandestins dont la peinture de l'âpre réalité nous fait davantage penser à des cinéastes plus engagés qu'aux précédents films d'Inarritu même si on trouvait déjà ces thématiques dans « Babel ».

Evidemment « Biutiful » déconcertera comme moi les habitués d'Inarritu, époque Arriaga, non seulement en raison de cette construction plus linéaire mais aussi en raison d'incursions oniriques dans un film par ailleurs extrêmement réaliste comme si le seul espoir possible était dans un ailleurs poétique mais irréel. Certes « Biutiful » désigne les enfants d'Uxbal qui, à l'image de ce mot, égratigné, blessé, représente un avenir bancal, incertain, mais bel et bien là. La vie est là malgré tout même imparfaite.

« Biutiful » reste un film suffocant ne laissant entrevoir qu'une mince lueur d'espoir, un film dont les excès mélodramatiques au lieu de nous agacer nous touchent grâce au jeu d'un acteur au talent sidérant et grâce à la réalisation qui insuffle un troublant réalisme. Scénaristiquement moins éblouissant que « Babel » ou même « 21 grammes », par le talent de celui qui incarne son personnage principal et par la complexité de ce personnage, condamné et digne, « Biutiful » ne lâche pas notre attention une seule seconde. Un prix d'interprétation d'une incontestable évidence.

Date de sortie : 25 août 2010

-

Ce soir ne manquez pas "L'histoire d'Adèle.H" de François Truffaut, à 20H35, sur Arte

Après mes critiques de Après « Baisers volés » (1969) , « La Femme d’à côté » (1981), et de "La Sirène du Mississippi" (1969), je poursuivrai bientôt le cycle François Truffaut avec "L'histoire d'Adèle.H" que vous pouvez voir ce soir sur Arte, à 20H35 et qui repasse vendredi de la semaine prochaine sur la même chaîne, à 13H35.

-

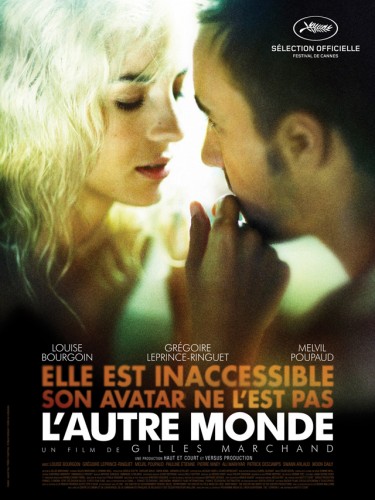

Avant-première- Critique de « L’Autre monde » de Gilles Marchand avec Louise Bourgoin, Grégoire Leprince-Ringuet, Melvil Poupaud

Alors que le virtuel prend de plus en plus le pas sur le réel ou en tout cas fait partie intégrante de nos existences, le cinéma s'empare de plus en plus du sujet, thème d'ailleurs récurrent de ce Festival de Cannes 2010. Gilles Marchand réalise là son deuxième long après « Qui a tué Bambi » qui, comme « L'Autre monde » sélectionné hors compétition du Festival de Cannes 2010, figurait en sélection officielle du Festival de Cannes (2003). Gilles Marchand est avant tout scénariste, notamment des films de Dominik Moll dans lesquels une situation ordinaire dérapait déjà toujours vers une réalité déroutante. Déjà vers un autre monde.

L'été dans le Sud de la France. Gaspard (Grégoire Leprince-Ringuet) vient de tomber amoureux de Marion (Pauline Etienne.) Il partage son temps entre cette dernière et ses deux meilleurs amis. Mais un jour, alors qu'il se trouve avec Marion, il va tomber par hasard sur un portable égaré, celui d'Audrey (Louise Bourgoin). Les jeunes amoureux vont alors aller à un rendez-vous donné sur le portable d'Audrey. Gaspard ne peut s'empêcher d'être attiré par cette jeune femme belle, sombre et double. Gaspard découvre que sur un jeu en réseau « Black hole » Audrey est Sam. Gaspard se crée à son tour un avatar pour la rejoindre. La vie de Gaspard va alors basculer. Dans L'Autre Monde...et dans celui-ci.

L'écueil à éviter était de tomber dans le film pour jeunes ou uniquement destiné aux amateurs de jeux vidéos. Un écueil intelligemment contourné par un scénario qui mêle judicieusement l'univers réaliste et lumineux de la réalité par lequel le film commence, à celui inquiétant et sombre de l'univers virtuel dans lequel il nous plonge progressivement. Si les adultes ou du moins les personnes responsables sont peu présentes, (à l'exception du père de Marion, autoritaire et menaçant) chacun peut néanmoins s'identifier à Grégoire Leprince Ringuet qui incarne un jeune homme normal et heureux qui perd progressivement le sens des réalités.

Par un habile jeu de mise en abyme, le frère d'Audrey (Melvil Poupaud) est d'une certaine manière le double du scénariste/réalisateur et le spectateur celui de Gaspard puisque le film le plonge lui aussi dans un « autre monde » sur lequel il désire en savoir davantage et puisqu'il est lui aussi manipulé par le réalisateur/démiurge comme l'est Gaspard. Le film joue sur la tentation universelle de fuir la réalité que ce soit par le cinéma ou en s'immergeant dans un univers virtuel. Audrey/Sam symbolise à elle seule cet autre monde, celui du fantasme, et des tentations adolescentes de jouer avec son identité et avec la mort. Un monde de leurres, ici aussi troublant, fascinant que malsain. Un univers factice qui donne une illusion d'évasion et rejaillit sur la réalité. Un monde qui a pour seul loi les désirs, érotiques et/ou morbides. Que serait un monde sans morale et sans loi ? Black hole. Un trou noir.

Sans être moraliste (et heureusement), le film met en garde contre ces univers virtuels dans lesquels mourir se fait d'un simple clic et où jouer avec la vie devient un jeu enfantin. Le sens, absurde, de cette réalité virtuelle se substitue alors au sens des réalités et la mort, mot qui perd alors tout sens, devient un jeu dans la vie réelle comme dans cette scène où les amis de Garspard se placent devant des voitures lancées à vive allure.

« Black hole » c'est à la fois l'évasion et le paradis (heaven comme le tatouage que porte Audrey) mais Heaven symbolise aussi cet univers de perdition dans lequel Audrey est Sam. Un univers auquel les images d'animation procurent une beauté sombre et troublante.

Par une réalisation fluide, Gilles Marchand nous embarque nous aussi dans un autre monde, un monde de contrastes entre luminosité et noirceur, entre film réaliste et archétypes du film noir (avec sa femme fatale et ses rues sombres de rigueur), un monde dangereusement fascinant, sombre et sensuel comme cette plage noire, purgatoire où se retrouvent les morts de « Black hole ».

Louise Bourgoin est parfaite en fragile femme fatale, sensuelle et mystérieuse face à un Grégoire Leprince-Ringuet dont la douceur et la normalité semblent à tout instant pouvoir basculer, un être lumineux dont « Black hole » va révéler les zones d'ombre. Pauline Etienne est elle aussi parfaite en jeune fille enjouée et fraîche qui connaît ses premiers émois amoureux.

« L'Autre monde » est une brillante mise en abyme, un film sur le voyeurisme, la manipulation, la frontière de plus en plus étroite entre réel et virtuel qui plonge le spectateur dans un ailleurs aussi inquiétant que fascinant, un film haletant, savamment « addictif » comme « Black hole », qui nous déroute et détourne habilement de la réalité. Un film que je vous recommande vivement !

En introduction à la projection, Gilles Marchand a ainsi précisé que le rapport du joueur au jeu, à l'écran l'avait toujours intrigué : « Les choses qui se passent dans le monde virtuel me paraissent particulières à notre époque et universelles. Ce qui m'intéressait c'était d'avoir une narration fluide et un montage parallèle entre ces deux mondes. Second life a fait partie de l'inspiration. Le fait qu'il n'y ait pas de but précis dans le jeu m'intéressait. On était entre le réseau social et le jeu. Ce qui m'intéressait aussi c'était le parcours de Gaspard, son hésitation entre deux femmes, deux archétypes de femmes ».

Je vous signale également que vous pouvez devenir coproducteurs de ce film sur touscoprod.com .

Sortie en salles : le 14 juillet

-

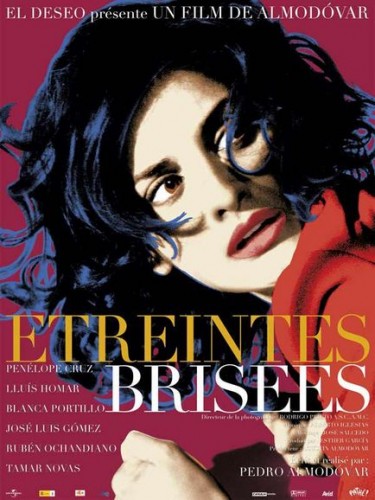

"Etreintes brisées" de Pedro Almodovar: ce soir, à 20H50, sur Canal +

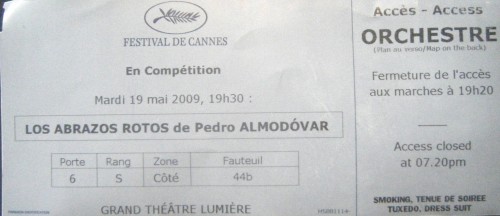

Ce soir, à 20H50, Canal + diffuse un des films de la compétition officielle 2009, oublié du palmarès, selon moi un sublime film que je vous invite donc à voir ou revoir: "Etreintes brisées" de Pedro Almodovar. Vous trouverez donc ma critique ci-dessous publiée au retour du Festival de Cannes 2009.

Lorsque vous voyez un film dans l’effervescence du Grand Théâtre Lumière, dans l’euphorie cannoise, de surcroît à côté de l’équipe du film, votre avis est forcément vicié et imprégné de cette atmosphère excessive, c’est pourquoi j’ai tenu à retourner voir « Les Etreintes brisées » quelques jours après l’avoir vu sur la Croisette. Inutile de spécifier à quel point c’est étrange de voir un film dans une salle quasiment vide, qui ne réagit donc pas, après l’avoir vu quelques jours auparavant en présence de l’équipe du film avec un public particulièrement réactif. Alors ? Alors, même loin de l’agitation cannoise, certes « Les Etreintes brisées » n’est pas le film le plus fou, le plus extravagant, le plus délirant de Pedro Almodovar mais il n’en demeure pas moins remarquable à de nombreux points de vue… et l’un de ses meilleurs films, peut-être même le plus maîtrisé. En tout cas, l’un de mes favoris de cette compétition cannoise 2009 avec, notamment « Inglourious Basterds » de Quentin Tarantino (que Pedro Almodovar, en cinéphile, est d’ailleurs allé voir en séance du lendemain).

Synopsis : Il y a 14 ans, dans un violent accident de voiture dans l’île de Lanzarote, un homme (Lluis Homar) a perdu la vue mais aussi la femme de sa vie, Lena (Penelope Cruz). Sa vie se partage alors en deux parties à l’image de ses deux noms : Harry Caine, pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son

nom de baptême sous lequel il vit et signe les films qu’il réalise. Après l’accident, il n’est alors plus que son pseudonyme : Harry Caine. Dans la mesure où il ne peut plus faire de films, il s’impose de survivre avec l’idée que Mateo Blanco est mort à Lanzarote aux côtés de Lena.

Pedro Almodovar, habitué de la Croisette et de la compétition cannoise (juré en 1992, en compétition pour « Tout sur ma mère » en 1999- prix de la mise en scène -, pour « La mauvaise éducation » en 2004 –présenté hors compétition- ; pour « Volver » en 2006 –prix du scénario et d’interprétation collectif-) est, cette année reparti bredouille pour un film dont la mise en scène d’une impressionnante beauté et maîtrise, le scénario impeccable et l’interprétation remarquable de Penelope Cruz auraient pourtant pu lui permettre de figurer au palmarès, à ces différents titres.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître certains cinéastes ne sont pas des cinéphiles (j’aurais bien des exemples mais je m’abstiendrai) mais au même titre que Picasso maîtrisait parfaitement l’histoire de la peinture, condition sine qua non au renouvellement de son art, il me semble qu’un cinéaste se doit de connaître et d’être imprégné de l’histoire du cinéma, comme Pedro Almodovar qui, dans ce film, en plus de témoigner de sa cinéphilie livre une véritable déclaration d’amour au cinéma (il rend notamment hommage à Hitchcock, Antonioni, Malle, Rossellini… ). Et à Penelope Cruz qu’il sublime comme jamais, en femme fatale, brisée et forte, à la fois Marylin Monroe, lumineuse et mélancolique, et Audrey Hepburn, gracile et déterminée.

« Les Etreintes brisées » est un film labyrinthique d’une grande richesse : un film sur l’amour fou, le cinéma, la fatalité, la jalousie, la trahison, la passion, l’art. Un film dans lequel, à l’image du festival de Cannes, cinéma et réalité se répondent, s’imbriquent, se confondent.

La mise en abyme, à l’image de tout ce film, est double : il y a d’une part le film que réalise Harry Caine mais aussi le making of de son film. Harry Caine est lui-même double puisque c’est le pseudonyme de Mateo Blanco. Il meurt doublement : il perd la vue, la cécité étant la mort pour un cinéaste ; il perd la femme qu’il aime, une étreinte brisée qui représente la mort pour l’homme amoureux qu’il est aussi. Un film morcelé à l’image de ces photos en mille morceaux de Lena, d’une beauté tragique.

Et puis que dire de la réalisation… Flamboyante comme ce rouge immédiatement reconnaissable comme celui d’un film de Pedro Almodovar. D’un graphique époustouflant comme ce film que Mateo Blanco réalise. Sensuelle comme ces mains qui caressent langoureusement une image à jamais évanouie. Son scénario joue avec les temporalités et les genres (film noir, comédie, thriller, drame) avec une apparente facilité admirable.

Peut-être la gravité mélancolique a-t-elle désarçonnée les aficionados du cinéaste qui n’en oublie pourtant pas pour autant sa folie jubilatoire comme dans ce film dans le film « Filles et valises », hommage irrésistible à « Femmes au bord de la crise de nerfs ».

Un film gigogne d’une narration à la fois complexe et limpide, romantique et cruel, qui porte la poésie langoureuse, la beauté mélancolique et fragile de son titre, un film qui nous emporte dans ses méandres passionnées, un film pour les amoureux, du cinéma. Un film qui a la beauté, fatale et languissante, d’un amour brisé en plein vol… Un film qui a la gravité sensuelle de la voix de Jeanne Moreau, la beauté incandescente d’une étreinte éternelle comme dans « Voyage en Italie » de Rossellini, la tristesse lancinante de Romy Schneider auxquels il se réfère.

Penelope Cruz, d’une mélancolie resplendissante, pour cette quatrième collaboration, aurait de nouveau mérité le prix d’interprétation et sa prestation (mais aussi celles de tous ses acteurs et surtout actrices auxquels il rend ici hommage, parfois juste le temps d’une scène comme pour Rossy de Palma) prouve à nouveau quel directeur d’acteurs est Pedro Almodovar qui sait aussi, en un plan, nous embraser et embrasser dans son univers, immédiatement identifiable, la marque, rare, des grands cinéastes.

Un film empreint de dualité sur l’amour fou par un (et pour les) amoureux fous du cinéma… le cinéma qui survit à la mort, à l’aveuglement, qui sublime l’existence et la mort, le cinéma qui reconstitue les étreintes brisées, le cinéma paré de toutes les vertus. Même celle de l’immortalité… Un film par lequel je vous recommande vivement de vous laisser charmer et enlacer…

-

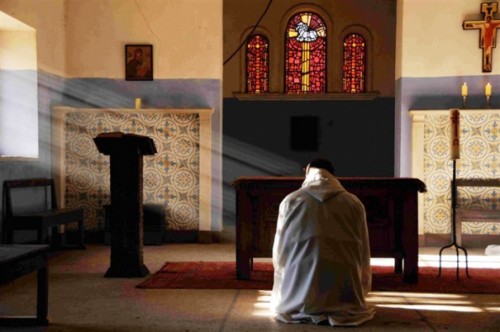

Critique – « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois (Compétition officielle du Festival de Cannes 2010)

Après « Tournée » de Mathieu Amalric, « La Princesse de Montpensier » de Bertrand Tavernier était projeté hier le troisième film français de cette compétition officielle 2010 : « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois.

15 ans après « N'oublie pas que tu vas mourir » (pour lequel il avait obtenu le prix du jury) Xavier Beauvois est donc de retour dans la compétition cannoise. Cette fois il s'est attelé à un sujet particulièrement sensible dont il s'est librement inspiré : le massacre des moins de Tibéhirine en Algérie en 1996. Sept moines trappistes de Tibéhirine avaient ainsi été enlevés et retrouvés assassinés deux mois plus tard. Ce massacre fut d'abord attribué au Groupe Islamiste Armé avant de l'être à une bavure de l'armée algérienne (selon un militaire algérien, les moines auraient été mitraillés par l'armée croyant que leur monastère était un repère de membres du GIA). C'est Lambert Wilson qui incarne le responsable de la communauté. La terreur commence ainsi à s'installer quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent, vivant en bonne harmonie avec leurs voisins musulmans pour qui ils sont une présence précieuse. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour...

Après « Le petit Lieutenant » et son immersion dans l'univers policier, c'est dans l'univers monastique, avec la même ferveur , que nous plonge Xavier Beauvois par le biais d'une mise en scène sobre , rigoureuse, modeste et lumineuse à l'image de l'impression qui émane de ces sept moines. Au lieu de nous tenir à distance la lenteur accompagne la montée en puissance jusqu'à une scène paroxystique sur la musique du lac des cygnes de Tchaïkovski d'une beauté redoutable. La caméra qui se resserre sur les visages, les expressions de chacun, leurs visages qui passent d'une expression de bonheur et de plénitude à celle de l'effroi à la résignation est celle, poignante, d'un grand metteur en scène. Mais il ne faudrait pas réduire ce film à cette scène qui, du début à la fin, fait preuve de ce même sens de la grâce et de l'épure.

Au-delà de l'aspect formel, c'est le message, universel et pacifiste, qui fait de ce film un sérieux prétendant à la palme d'or. C'est en effet un appel à la tolérance, à l'harmonie entre les peuples et les religions, une dénonciation de l'obscurantisme sous de fallacieux prétexte religieux, une ode au courage qui touche autant les croyants que les athées et les agnostiques. C'est aussi le portrait magnifique de 8 hommes avec leurs doutes et leurs convictions, qui donnent tout, y compris leur vie, pour les autres (sans que cela soit bien évidemment un appel au martyr, bien au contraire).

La phrase de Pascal cité par Michael Lonsdale (absolument remarquable et particulièrement ému hier soir) : : "Les hommes ne font jamais le mal si complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font par conviction religieuse" est plus que jamais d'actualité et malheureusement universelle et intemporelle. Le lieu n'est d'ailleurs pas vraiment précisé. Le tournage a ainsi eu lieu au Maroc et non en Algérie, pour raisons de sécurités liées à la sensibilité du sujet. C'est Michel Barthélémy, le décorateur césarisé pour « Un Prophète » qui a reconstitué le Monastère. Plutôt que de désigner des responsables, Xavier Beauvois évoque ainsi implicitement les deux thèses sur leurs morts, sur leur belle sérénité ensanglantée, leur message de paix souillé, là n'étant pas finalement le sujet.

Des hommes et des dieux : un titre finalement très laïque qui met sur un pied d'égalité les uns et les autres et dénonce ce « mal » qu'ils font au nom de leurs convictions religieuses faisant ainsi écho à la citation d'exergue du film extraite de la bible : "Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous ! Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous, vous tomberez".

Impossible de ne pas parler des acteurs qui incarnent ces personnages, à la fois mystiques et si humains, humbles et grandioses , Michael Lonsdale et Lambert Wilson en tête, lequel Lambert Wilson était également le meilleur interprète et le personnage le plus intéressant de « La Princesse de Montpensier » de Bertrand Tavernier, autre film en compétition de ce Festival 2010. Tout juste remis de son opération de l'appendicite (à cause de laquelle il n'avait pu être présent pour la projection cannoise du film de Tavernier) il a assuré le spectacle hier entre baisers de cinéma à Sabrina Ouazani (qui pendant la montée des marches tenait la photo d'un comédien décédé après le tournage) et Xavier Beauvois lors du photo call, et fumant ostensiblement sur les marches .

Après le mystique « sous le Soleil de Satan », palme d'or 1987, ces hommes et ces dieux sous le soleil du Maghreb pourraient bien subir le même sort. C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à cet hommage à ces hommes de bien, un hommage pétri de grâce. Des humains avant tout. Bref, les vrais dieux ce sont eux.

Réactions dans la salle (projection du soir au grand théâtre Lumière): applaudissements les plus longs de tous les films en compétition que j'ai pu voir jusqu'à présent ( en notant néanmoins que j'ai manqué "Biutiful" dont les échos sont également très positifs, j'essaierai de le rattraper dimanche, puisque les films en compétition sont tous proejetés à nouveau le dernier jour).

Prix que je lui attribuerais (ou pas): un prix d'interprétation pour Lambert Wilson (manière de récompenser également le film de Tavernier)

Prix potentiels: La palme d'or, un prix d'interpration (pour Lambert Wilson? Pour Michael Lonsdale? Un prix d'interprétation collectif?), le prix de la mise en scène, le prix du jury, le prix du scénario... en fait ce film pourrait prétendre à tous les prix alors disons... la palme d'or sinon rien! Même si cette rigueur est très éloignée de la fantaisie burtonienne, il est difficile d'imagine que ce film ne figure pas au palmarès! A suivre dimanche!

-

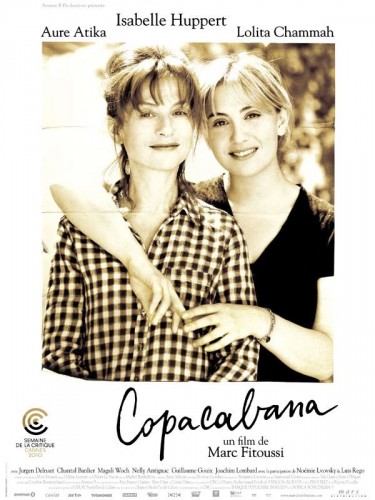

Semaine de la Critique (séance spéciale)- « Copacabana » de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah, Aure Atika

Alors que « la ville qui ne dort jamais » ( pour reprendre les termes de Kristin Scott Thomas lors de l'ouverture) commence à m'imprégner délicieusement de ce sentiment étrange que cette vie festivalière entre cinéma et réalité, sous un soleil lui aussi irréel, ne s'achèvera jamais, et que ces journées cette année plus que jamais extraordinaires sont parfaitement normales, hier soir, c'est vers un quartier d'une autre ville qui ne semble jamais dormir, Copacabana, que je me suis dirigée. C'est en tout cas ainsi que se nomme le film de Marc Fitoussi présenté dans le cadre de la 49ème Semaine de la Critique avec notamment dans la distribution : Isabelle Huppert (présidente du jury la 62èmé édition du Festival de Cannes qui revient donc ici dans un tout autre rôle), Lolita Chammah, (et en leur présence) Aure Atika.

Babou (Isabelle Huppert) y incarne une femme joviale, délurée, qui ne se soucie pas du lendemain. Ce n'est pourtant pas au Brésil qu'elle vit mais à Tourcoing. Quand elle découvre que sa fille a trop honte d'elle pour l'inviter à son mariage, elle décide pourtant de rentrer dans le droit chemin. En plein hiver, elle trouve ainsi un emploi de vente d'appartements en multipropriété à Ostende.

Le grand atout de ce film c'est le personnage de Babou et évidemment celle qui l'incarne, Isabelle Huppert, qui lui insuffle une folie inhabituelle, loin des rôles en retenue et en silence auxquels elle nous a habitués. Si besoin était ce rôle confirme qu'elle peut tout jouer, y compris donc un personnage joyeusement désinvolte et iconoclaste. Elle est absolument étonnante dans ce rôle aux antipodes de ceux qu'elle a incarnés jusqu'alors. A l'image du film auquel son personnage apporte son extravagante empreinte malgré le cadre a priori grisâtre (Ostende) d'ailleurs filmé avec une belle luminosité, elle est à la fois fantasque, drôle et touchante. Un véritable arc-en-ciel (que l'on retrouve aussi dans son apparence vestimentaire) que ne reflète malheureusement pas l'affiche du film, sans doute à dessein mais c'est bien dommage...

Cinquième film du réalisateur Marc Fitoussi qui avait notamment réalisé « La vie d'artiste » dans lequel on trouvait également ce mélange d'émotion et de drôlerie, c'est ici à une autre artiste finalement que s'intéresse Marc Fitoussi, quelqu'un qui en tout cas refuse les règle, et vit dans une forme de marginalité. Elle préfère d'ailleurs la compagnie de marginaux à celle de sa fille (incarnée par Lolita Chammah, également sa fille dans la réalité loin de démériter face à elle) qui souhaite une vie à l'opposé de cette de sa mère.

Moins léger qu'il n'y paraît cette comédie est aussi le moyen de dénoncer une société qui exploite, broie, cherche à formater ceux pour qui un travail devient une nécessité vitale, peu en importe le prix, parfois même celui de leur dignité et liberté.

A signaler également Aure Atika une nouvelle fois formidable avec un rôle très différent de celui qu'elle incarnait dans « Melle Chambon » dans lequel elle excellait également.

La vitalité de l'impétueux personnage d'Isabelle Huppert pour qui la vie est un jeu nous fait oublier les imperfections scénaristiques qui à l'image des défauts de cette dernière rendent ce film ludique, attachant et jubilatoire et font souffler un vent de gaieté brésilienne et de liberté salvateur.

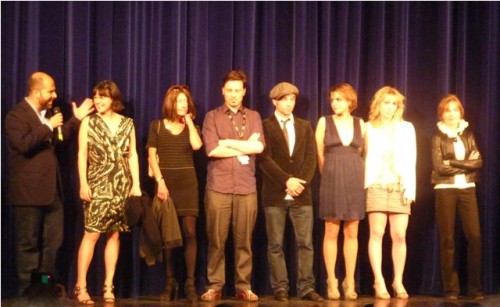

Présentation du film par ses actrices: (en m'excusant pour les problèmes de visibilité dus à des passages inopinés devant la caméra).

Bonus: Critique de "La vie d'artiste" de Marc Fitoussi

« La vie d’artiste » qu’est-ce donc alors ? (voir pitch ici). Ici, en tout cas, ce sont : le plaisir viscéral d’exercer son art, la rage (de dire, d’écrire, chanter, jouer … ou de paraître) les amitiés intéressées feintes avec tellement d’habileté, les rancœurs assassines, les coups du destin (oui, encore), les concessions à ses idéaux, les vicissitudes de la chance, un directeur de casting arrogant, des applaudissements qui résonnent comme des coups de poignard ou comme des regrets amers, des regards qui se détournent ou captivés en fonction d’un succès ou d’un échec, des situations cocasses, la duplicité de ceux qui la méprisent ou feignent de la mépriser, des masques de jalousies si réussis. C’est oublier un peu la vie, l’autre, celle que certains disent la vraie. C’est un désir avoué ou inavoué, un regret, un remords. La vie d’artiste, c’est ce qui altère les comportements de ceux qui la vivent, de ceux qui les côtoient ou ceux qui les regardent plus encore. Si certaines situations sont prévisibles, elles n’en demeurent pas moins très justes. « La vie d’artiste » me fait penser à cette phrase de Martin Scorsese lors du dernier Festival de Cannes : pour faire un film il faut le vouloir plus que toute autre chose au monde. La vie d’artiste c’est le vouloir plus que toute autre chose au monde. Une nécessité impérieuse. Parfois, au détriment des autres. La vie d’artiste, c’est être parfois égocentrique à moins que ce ne soit être injustement jugé comme tel. La vie d’artiste c’est être aveugle au monde extérieur. A moins que ce ne soit un moyen de l’oublier ou de le sublimer ou de le regarder. Autrement. Dommage que les passions des trois protagonistes, ou de qui devraient être leurs passions ( le personnage de Denis Poladydès semble ainsi davantage être guidé par l’envie de reconnaissance que par celle d’écrire) semblent vécues davantage comme un poids que comme une libération. La passion : poids ou liberté (ou libération) : hein, je vous le demande… J’ai bien ma petite idée… Dommage que certains personnages soient aussi caricaturaux (certes délibérément, comme ressorts de la comédie que ce film est avant tout) comme celui d’Aure Atika non moins irrésistible en patronne d’Hippopotamus irascible, ou comme celui de Valérie Benguigui jalouse de la passion, de la « vie d’artiste « de son amant qui le lui vole. La vie d’artiste c’est surtout ce qui donne cette petite flamme dans les yeux et la vie de ceux qui la vivent ou y aspirent. La petite lueur dans les yeux du spectateur au dénouement de ce film drôle et prometteur qui explore toutes les situations ou sensations insolites (souvent), magiques (presque pas, pas suffisamment) que suscitent la « vie d’artiste ». La vie, passionnément. Plus intensément. Un désir ardent que le film ne reflète peut-être pas suffisamment ayant néanmoins ainsi gagné en comédie et drôlerie ce qu’il perd en profondeur.