Ce sera déjà (et seulement ) la 7ème édition du Festival Lumière, un festival qui, en 7 ans, a réussi à s’imposer comme un événement cinématographique incontournable pour les cinéphiles de France et d’ailleurs.

Comme je vous le disais dans mon compte rendu de l’édition 2014 que vous pouvez retrouver ici, ce festival est unique, singulier, rare, festif ( peu nombreux sont les festivals qui se souviennent ainsi de la racine du substantif qui les désigne), convivial (l’accueil, invariablement affable dans toutes les salles du festival), cinéphile, généreux, populaire (« un festival de cinéma pour tous » indique l’affiche du festival, ce qu’il est incontestablement), passionnant. Et son nom, au-delà de la référence aux célèbres frères, lui va à merveille. Cinq jours sur la planète cinéphile dont, l’an passé, je suis revenue enthousiaste et enchantée, ensorcelée par cette lumineuse atmosphère. Le programme était tellement riche et varié que les choix furent cornéliens et de véritables tortures. Un film de Capra ou un film d’Almodovar? Une master class d’Isabella Rossellini ou un film de Sautet? Un ciné-concert ou un film d’Ida Lupino? Il était impossible de choisir! Les choix risquent d’être encore plus cornéliens cette année pour cette 7ème édition qui aura lieu du 12 au 18 octobre et dont la programmation s’annonce au moins aussi riche que celle de l’an passé.

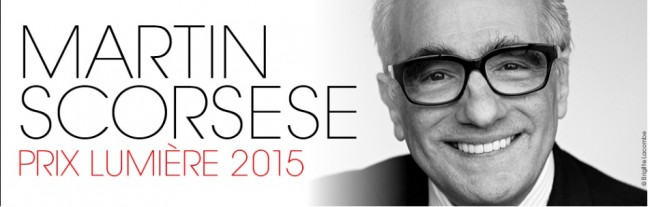

Pour ma part, entre le prix Lumière décerné à Martin Scorsese (je me réjouis déjà de le voir tourner sa version de « La sortie de l’Usine Lumière », retrouvez mon récit de la version 2014, ici, avec Pedro Almodovar, Paolo Sorrentino et Xavier Dolan) et la projection de plusieurs de mes films préférés comme les films de Duvivier, « Docteur Jivago », « Casablanca » sans oublier les inénarrables séances présentées par le passionné et érudit Bertrand Tavernier (sa coprésentation des films Lumière avec Thierry Frémaux lors du Festival de Cannes 2015 reste pour moi le meilleur moment de cette édition) ou encore le show Lumière sans oublier les ciné-concerts (quel souvenir que la projection du film de Murnau l’an passé, « Le dernier des hommes »), je ne sais déjà plus où donner de la tête…

-la première réjouissante annonce concerne le prix Lumière qui, cette année, sera décerné à Martin Scorsese, qui succède ainsi à Pedro Almodovar, un choix incontestable que de décerner ce prestigieux prix (qu’ont reçu Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodvar) à l’un des cinéastes les plus cinéphiles qui, en plus des nombreux chefs d’œuvre qu’il a réalisés outre sa palme d’or de 1976 « Taxi driver », apportant ainsi lui-même sa pierre à l’édifice, contribue aussi à la restauration de films notamment par le truchement de « The World Cinema Foundation » (quel inoubliable moment que sa présentation de la copie restaurée du « Guépard » de Visconti à Cannes!). Plusieurs films en copies restaurées seront ainsi présentés Lyon. Ce sera le premier voyage de Martin Scorsese à Lyon : « Ce que signifie le festival Lumière est très important, a-t-il déclaré. Et il représente beaucoup pour moi. Je suis fier d’y être invité et de recevoir le Prix Lumière. » Le Prix Lumière lui sera remis le vendredi 16 octobre au Centre de Congrès – salle 3000 de Lyon, en présence du public français et de nombreux invités venus du monde entier. Voilà déjà une excellente raison que de venir au festival…

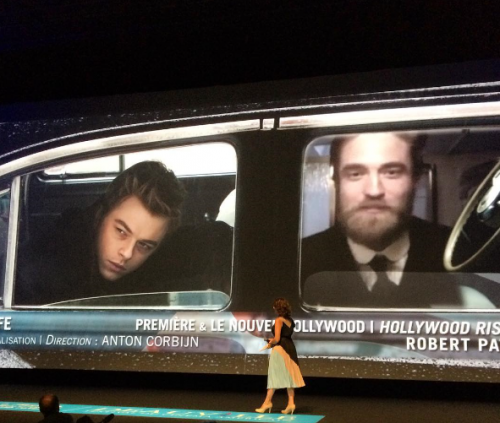

-A l’occasion du festival, vous pourrez aussi découvrir le SHOW LUMIÈRE, mardi 29 septembre à 20h00 à l’Auditorium de Lyon. Après la projection à Cannes 2015, dans la grande salle du Palais, devant un public international de 2000 spectateurs (dont j’ai eu la chance de faire partie, sans aucun doute, mon meilleur moment de ce Festival de Cannes 2015, un grand moment de cinéphilie et de plaisir) qui a fait un triomphe aux films, une soirée exceptionnelle aura lieu à l’Auditorium de Lyon avec la projection inédite de Lumière, le film, en version restaurée 4K.

-Autre grand moment de ce festival : La Passion de Jeanne d’Arc, le chef-d’œuvre de Dreyer en ciné-concert à l’Auditorium de Lyon, le Dimanche 18 octobre à 11h avec, à l’orgue, Karol Mossakowski.

-Vous pourrez également redécouvrir Toy Story, mercredi 14 octobre à 14h30 à la Halle Tony Garnier. En exclusivité pour le festival, les studios Pixar ont réalisé une superbe copie numérique de leur chef d’œuvre, qui permettra aux petits et aux grands de le redécouvrir dans les meilleures.

- dans le cadre des « grandes projections de Lumière 2015 », la projection d’un des plus romanesques films de l’Histoire du cinéma, « Docteur Jivago » de David Lean, inoubliable pas seulement pour sa musique célèbre dans le monde entier, et d’un autre chef d’œuvre romantique dont la musique a fait le tour du monde « Out of Africa » de Sydney Pollack. A (re)voir absolument!

-le Festival Lumière 2015 rendra également hommage à l’acteur, scénariste, metteur en scène Jean Yanne mais aussi à Alexandre Desplat, le compositeur maintes fois récompensé notamment aux Oscars 2013 pour « Argo », un hommage sera également rendu à Akira Kurosawa avec la projection de films restaurés et rares mais aussi à une étoile filante du cinéma russe, Larissa Shepitko dont 3 films seront ainsi projetés,

-Nicolas Winding Refn, sera ainsi invité de Lumière 2015 pour parler de ses passions de cinéma avec, également, la sortie de « L’art du Regard », le livre de Nicolas Winding Refn chez Acte Sud, pendant le festival,

-Sophia Loren sera l’invitée d’honneur du festival,

-Le Festival fêtera les 120 ans de Gaumont avec des projections spéciales,

-Bertrand Tavernier poursuivra cette année son voyage dans le cinéma français avec les années 30 aux années 50, des séances que son érudition, son amour fou du cinéma, la passion communicative avec laquelle il le transmet, rendent toujours absolument mémorables,

-7 grands classiques de Julien Duvivier seront projetés parmi lesquels « Pépé le Moko », « « La belle équipe », « La bandera », « Carnet de bal ». Je vous les recommande tout particulièrement.

-les amateurs de films de genre se délecteront de « La nuit de la peur » à la halle Tony Garnier avec The Thing, La nuit des Morts-Vivants, Insidious…

-Lumière 2015 fêtera aussi les 100 ans du Technicolor et rendra aussi hommage au nitrate

-Le marché du film classique: pendant trois jours, les professionnels du cinéma (producteurs, distributeurs, exploitants, diffuseurs TV et VOD, éditeurs DVD-Blu-ray, ayants-droit, institutionnels…) sont invités à débattre et échanger sur l’état présent et sur l’avenir de l’exploitation du cinéma classique, ses défis et ses perspectives dans un environnement en pleine mutation. Un espace Marché, des tables rondes, des projections, des déjeuners et des rencontres. L’endroit idéal et désormais incontournable afin de nouer des relations d’affaire et mener à bien des échanges économiques.

En plus de cette incroyable programme qui sera complété fin août et sur lequel je reviendrai plus en détails, lors de la conférence de presse de ce 18 juin, Thierry Frémaux a rappelé que le festival Lumière travaille activement et depuis longtemps à un auto-financement accru et que cette année il s’autofinance à 55% avec des ressources propres.

Ce Festival présente l’avantage d’être accessible à tous et de permettre à chacun une véritable immersion cinéphilique. Rendez-vous sur la page « Accréditations » du site officiel du festival (une mine d’informations à consulter) pour en savoir plus. Suivez également le festival sur twitter (@FestLumiere) pour être régulièrement informés de sa riche actualité.

Cliquez ici pour lire mon compte rendu de la formidable édition 2014 du Festival Lumière.

BONUS: critique d’un des nombreux chefs d’œuvre de Scorsese: SHUTTER ISLAND

Cela faisait longtemps. Longtemps que j’entendais parler de cette adaptation tant attendue du best seller de 2003 de Dennis Lehane (que je n’ai pas lu et qui est également l’auteur de best-sellers ayant donné lieu à d’excellentes adaptations cinématographiques comme « Mystic river » de Clint Eastwood et, dans une moindre mesure, « Gone baby gone » de Ben Affleck). Longtemps que je n’avais pas ressenti un tel choc cinématographique. Longtemps qu’un film ne m’avait pas autant hantée des heures après l’avoir vu… Un grand film, c’est en effet comme un coup de foudre. Une évidence. Une évidence qui fait que les mots à la fois manquent et se bousculent. Je vais essayer de trouver les plus justes pour vous faire partager mon enthousiasme sans trop en dévoiler.

Avant toute chose, il faut que je vous présente « Shutter island ». Shutter island est une île au large de Boston sur laquelle se trouve un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. Une île séparée en trois bâtiments : un pour les femmes, un pour les hommes et un pour les criminels les plus dangereux, enfin quatre si on compte son phare qui détient la clef de l’énigme. En 1954, l’une des patientes, Rachel Solando, a mystérieusement disparu… alors que sa cellule était fermée de l’extérieur, laissant pour seul indice une suite de lettres et de chiffres. Le marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et son coéquipier Chuck Aule (Mark Ruffalo) sont envoyés sur place pour résoudre cette énigme… Alors qu’une forte tempête s’abat sur l’île isolée, une plongée dans un univers étrange, sombre, angoissant s’annonce alors pour Teddy qui devra aussi affronter ses propres démons.

Rarement un film aura autant et si subtilement fait se confondre la fond et la forme, le ressenti du personnage principal et celui du spectateur. Dès le premier plan, lorsque Teddy, malade, rencontre son coéquipier sur un ferry brinquebalant et sous un ciel orageux, Scorsese nous embarque dans l’enfermement, la folie, un monde mental qui tangue constamment, flou, brouillé. Tout est déjà contenu dans cette première scène : cette rencontre qui sonne étrangement, le cadre qui enferme les deux coéquipiers et ne laisse voir personne d’autre sur le ferry, cette cravate dissonante, le mal de mer d’un Teddy crispé, le ciel menaçant, les paroles tournées vers un douloureux passé.

Puis, c’est l’arrivée sur l’île et toute la paranoïa que Scorsese suggère en un plan : un visage informe, un regard insistant… En quelques plans subjectifs, Scorsese nous « met » dans la tête de Teddy, nous incite à épouser son point de vue, à ne voir et croire que ce que lui voit et croit. Nous voilà enfermés dans le cerveau de Teddy lui-même enfermé sur « Shutter island ». Avec lui, nous nous enfonçons dans un univers de plus en plus menaçant, sombre, effrayant, déroutant. L’étrangeté des décors gothiques, l’instabilité du climat coïncident avec cette fragilité psychique. Tout devient imprévisible, instable, fugace, incertain.

Commence alors la quête de vérité pour Teddy alors que surgissent des images du passé : des images de sa femme défunte et des images de l’horreur du camp de concentration de Dachau dont Teddy est un des « libérateurs », images qui se rejoignent et se confondent parfois. L’hôpital, autre univers concentrationnaire rappelle alors les camps, avec ses êtres moribonds, décharnés, ses barbelés…, d’autant plus qu’il est dirigé par l’Allemand Dr Naehring. La guerre froide pendant laquelle se déroule l’intrigue, période paranoïaque par excellence, renforce de climat de suspicion. L’action est par ailleurs concentrée sur quatre jours, exacerbant encore l’intensité de chaque seconde, le sentiment d’urgence et de menace.

Chaque seconde, chaque plan font ainsi sens. Aucun qui ne soit superflu. Même ces images des camps dont l’esthétisation à outrance m’a d’abord choquée mais qui en réalité sont le reflet de l’esprit de Teddy qui enjolive l’intolérable réalité. Même (surtout) cette image envoûtante d’une beauté poétique et morbide qui fait pleuvoir les cendres.

A travers la perception de la réalité par Teddy, c’est la nôtre qui est mise à mal. Les repères entre la réalité et l’illusion sont brouillées. A l’image de ce que Teddy voit sur Shutter island où la frontière est si floue entre l’une et l’autre, nous interrogeons et mettons sans cesse en doute ce qui nous est donné à voir, partant nous aussi en quête de vérité. Le monde de Teddy et le nôtre se confondent : un monde de cinéma, d’images trompeuses et troublantes qui ne permet pas de dissocier vérité et mensonge, réalité et illusion, un monde de manipulation mentale et visuelle.

Pour incarner cet homme complexe que le traumatisme de ses blessures cauchemardesques et indélébiles et surtout la culpabilité étouffent, rongent, ravagent, Leonardo DiCaprio, habité par son rôle qui, en un regard, nous plonge dans un abîme où alternent et se mêlent même parfois angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des « Noces rebelles » mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). La subtilité de son jeu fait qu’on y croit, qu’on le croit ; il est incontestablement pour beaucoup dans cette réussite. De même que les autres rôles, grâce à la duplicité des interprétations (dans les deux sens du terme): Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow…

Le maître Scorsese n’a pas son pareil pour créer une atmosphère oppressante, claustrophobique, pour déstabiliser les certitudes. Une œuvre pessimiste d’une maîtrise formelle et scénaristique impressionnante, jalonnée de fulgurances poétiques, dont chaque plan, jusqu’au dernier, joue avec sa et notre perception de la réalité. Un thriller psychologique palpitant et vertigineux. Une réflexion malicieuse sur la culpabilité, le traumatisme (au sens éthymologique, vcous comprendrez en voyant le film) et la perception de la réalité dont le film tout entier témoigne de l’implacable incertitude. Ne cherchez pas la clef. Laissez-vous entraîner. « Shutter island », je vous le garantis, vous emmènera bien plus loin que dans cette enquête policière, bien plus loin que les apparences.

Un film multiple à l’image des trois films que Scorsese avait demandé à ses acteurs de voir avant le tournage: « Laura » d’Otto Preminger, « La griffe du passé » de Jacques Tourneur, « Sueurs froides » d’Alfred Hitchcock. Un film noir. Un film effrayant. Un thriller. En s’inspirant de plusieurs genres, en empruntant à ces différents genres, Martin Scorsese a créé le sien et une nouvelle fois apposé la marque de son style inimitable.

Un film dont on ressort avec une seule envie : le revoir aussitôt. Un film brillant. Du très grand Scorsese. Du très grand cinéma. A voir et encore plus à revoir. Immédiatement !