Critique – LES OMBRES PERSANES de Mani Haghighi (au cinéma le 19 juillet 2023)

Il y a quelques mois, je vous parlais ici de mon énorme coup de cœur pour le film Leila et ses frères de Saeed Roustaee dont la grande force réside dans sa mise en scène, qu’elle épouse le sentiment de suffocation des personnages dans un misérable appartement ou au contraire qu’elle les surplombe tel un démiurge écrasant et menaçant, avec aussi des scènes absolument inoubliables comme ce regard d’une rare intensité entre deux personnages dans le reflet d’une vitre puis dans l’embrasure d’une porte qui suffit à nous faire comprendre toute une vie de regrets et un amour perdu.

Le cinéma iranien regorge de chefs-d’œuvre, de Kiarostami à Panahi, et de films que je vous recommande sur la situation en Iran (voir en bas de cet article), sur ces « ombres » qui planent constamment.

Les "ombres persanes" ici se réfèrent plutôt à cette image en miroir à laquelle se trouvent confrontés les personnages. À Téhéran, un homme et une femme découvrent en effet par hasard qu’un autre couple leur ressemble trait pour trait. Passé le trouble et l’incompréhension va naître une histoire d’amour... et de manipulation.

La multiplicité de genres auxquels le film se confronte est aussi le reflet de l’éclectisme des précédents films de Haghighi, de son premier long-métrage, Abadan, en 2003 à Men at Work (Berlinale, Forum 2006), basé sur une idée d’Abbas Kiarostami, à la a coécriture de deux scénarios avec Asghar Farhadi, La Fête du Feu (2006) et Canaan (2008), basé sur une nouvelle d’Alice Munro. Ou encore Valley of Stars, en compétition à la Berlinale 2016 ou 50 Kilos of Sour Cherries (2017), une comédie romantique qui fut aussi l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma iranien et enfin Pig en compétition à la Berlinale 2018.

Les premières images des Ombres persanes, particulièrement intenses et marquantes, nous plongent d’emblée dans une atmosphère hypnotique, inquiétante et mystérieuse. Dans un couloir sombre, un homme est poursuivi par un autre qui menace de le tuer, le tout sur une musique métallique et intrigante. Arrivé au bout du couloir irradié de lumière, nous assistons à une scène de rixe…Ellipse. La caméra furète ensuite dans une file de voitures sur lesquelles tombe une pluie intarissable jusqu’à s’arrêter à une voiture d’auto-école dans laquelle se trouvent deux femmes. Par la vitre, l’une d’elles, Farzaneh (Taraneh Alidoosti), la monitrice, enceinte, reconnaît son mari, Jalal (Navid Mohammadzadeh) avec qui elle formait déjà un couple fragile. Farzaneh et Jalal vont ainsi se retrouver confrontés à un couple physiquement identique mais différent dans sa personnalité et sa condition sociale, plus aisée.

Dès le début, s’instaure ainsi une situation d’inconfort, d’incompréhension, de trouble. La pluie même, incessante, incongrue, apparaît comme une étrangeté. « Il paraît que c’est parce que le pôle Nord fond qu’il n’arrête pas de pleuvoir par ici » tente d’expliquer la femme qui prend une leçon de conduite.

Le réalisateur a fait des études de philosophie et c’est notamment en cela que le film est aussi passionnant, par ses multiples degrés de lecture, notamment philosophique, mais aussi par les divers genres dans lesquels il fait une incursion. Thriller, film social, film fantastique, film noir, romance, c’est en ce qu’il mêle habilement tous ces genres que ce film hybride et singulier est captivant. La lecture politique n’est aussi jamais bien loin dans le cinéma iranien, qu’il évoque frontalement la situation ou le fasse plus implicitement comme ici avec l’idée du double instillant l’altérité, le doute, le mystère, donc ce qui n’est pas permis dans un pays dans lequel le fondamentalisme gouverne, et dans lequel une seule croyance est légitimée. Haghighi, avec cette idée du double, pose brillamment la question du libre arbitre et de la liberté, dans un pays où elle est cadenassée.

Tout contribue à exacerber la sensation de mystère : la musique (remarquable bande originale d’une impressionnante puissance évocatrice de Ramin Kousha), les clairs-obscurs (photographie inspirée de Morteza Nafaji), les hors-champs, les ellipses….

La ville tentaculaire de Téhéran se prête tout particulièrement à cette histoire labyrinthique dans laquelle Mohsen (l’homme de l’autre couple) est dévoré par la paranoïa, le sentiment d’insécurité, la jalousie, une ville dont il semble lui-même être alors le reflet (ou l'inverse). Comme si l'histoire de double(s) était infinie...

Haghighi parvient à la parfaite alchimie entre les différents genres, avec cette histoire polysémique mise en scène avec maestria, interprétée par deux comédiens époustouflants (jamais dans la démonstration par laquelle ils auraient pu se laisser tenter pour différencier les deux personnages qu’ils incarnent) déjà réunis dans Leila et ses frères, Taraneh Alidoosti ( qui se fit connaître pour son rôle marquant dans Le Client de Farhadi) et Navid Mohammadzadeh, (célèbre pour ses rôles dans trois films de Saeed Roustaee). Ce film qui fait confiance à l’intelligence du spectateur et refuse le didactisme, à son dénouement, nous laisse KO et admiratifs, avec l’impression tenace de sa dernière image, forte et lumineuse, terrassant un temps les ombres sur lesquelles il continue de nous interroger bien après la fin de la séance, comme si cette pluie fascinante et inquiétante continuait à tomber sur nos têtes, et le mystère à planer. Brillant. Etourdissant. A voir absolument le 19 juillet au cinéma.

Digressions sur le cinéma iranien

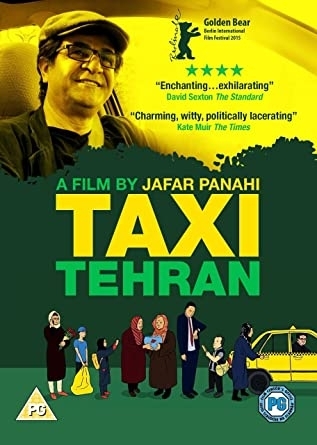

J’aurais de nombreux autres films iraniens à vous recommander notamment Taxi Téhéran de Jafar Panahi dont le titre résume le projet. Cela pourrait être aussi Cinéma Téhéran tant les deux mots, Cinéma et Taxi, sont presque ici synonymes. Une déclaration d’amour au cinéma. Comme cette rose sur le capot de la voiture pour « les gens de cinéma sur qui on peut toujours compter », sans doute les remerciements implicites du réalisateur, au-delà de la belle image qui clôt le film et nous reste en tête comme un message d'espoir. Un hymne à la liberté. Un plaidoyer pour la bienveillance. Un film politique. Un vrai-faux documentaire d’une intelligence rare. Un état des lieux de la société iranienne. Un défi technique d’une clairvoyance redoutable. Bref, un grand film. Et cette rose, sur le capot, au premier plan, comme une déclaration d'optimisme et de résistance. Entre ces deux plans fixes du début et de la fin : la vie qui palpite malgré tout. La fin n’en est que plus abrupte et forte. Un film qui donne envie d’étreindre la liberté, de savourer la beauté et le pouvoir du cinéma qu'il exhale, exalte et encense. Un tableau burlesque, édifiant, humaniste, teinté malgré tout d’espoir. Un regard plein d’empathie et de bienveillance. Ma critique complète, ici.

Je vous recommande aussi des films moins connus comme Les chats persans de Bahman Ghobadi ou encore Téhéran de Nader T.Homayoun qui montre un peuple désenchanté qui, à l'image de la dernière scène, suffoque et meurt, et ne parvient pour l'instant qu'à retarder de quelques jours cette inéluctable issue. Un premier film particulièrement réussi, autant un thriller qu'un documentaire sur une ville et un pays qui étouffent et souffrent. Un cri de révolte salutaire, une nouvelle fenêtre ouverte sur un pays oppressé.

Et sans rapport avec la situation en Iran mais parce que c’est un des films les plus poétiques qu'il m'ait été donné de voir, 24 frames, le dernier de Kiarostami, disparu en juillet 2016, des courts-métrages réunis par le producteur Charles Gillibert. Chacune de ces « frames » est mémorable. De ces deux chevaux dansant langoureusement sous la neige sur fond de musique italienne, à surtout, ce dernier cadre. Une fenêtre à nouveau s’ouvrant sur des arbres qui se plient. Devant un bureau avec un écran avec, au ralenti, un baiser hollywoodien. Et, devant l’écran, une personne endormie. La magie de l’instant lui est invisible. Comme un secret partagé, pour nous seuls, spectateurs, éblouis, de cet ultime plan du film et de la carrière de cet immense cinéaste. Comme une dernière déclaration d’amour au cinéma. A la fin des 5 minutes de ce baiser au ralenti sur l’écran de l’ordinateur s’écrivent ces deux mots, “The End”, sur une musique qui célèbre l’amour éternel. Une délicate révérence. Deux mots plus que jamais chargés de sens. Un film et une carrière qui s’achèvent sur l’éternité du cinéma et de l’amour. Un pied de nez à la mort. Son dernier geste poétique, tout en élégance. Et finalement peut-être la plus belle des réponses à l'oppression et à la violence.