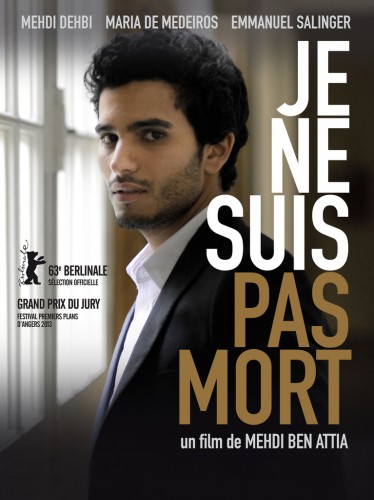

CRITIQUE de JE NE SUIS PAS MORT de Mehdi Ben Attia avec Mehdi Dehbi, Maria de Medeiros, Emmanuel Salinger

L’été réserve parfois, parmi le flot de blockbusters et films d’animation qui engloutissent souvent le reste des sorties, des films d’auteurs de qualité comme celui dont je vais vous parler aujourd’hui, qui, je l’espère, ne passera pas inaperçu.

Synopsis : Yacine (Mehdi Dehbi), brillant étudiant en sciences politiques d’origine modeste, est aussi livreur. Le hasard le conduit à devoir livrer un colis à Richard (Emmanuel Salinger), son professeur de philosophie politique. A cette occasion, il fait également la connaissance de sa compagne Eléonore (Maria de Medeiros). Richard va alors inviter Yacine à sa remise de légion d’honneur à l’Elysée. Une relation trouble va s’instaurer entre ces trois personnages avant que les vies de Yacine et Richard ne basculent…dans une autre dimension.

Il serait dommage d’en dire plus tant les constantes surprises du scénario constituent une des principales richesses de ce film à l’originalité indéniable. « Je ne suis pas mort » a été présenté au forum de la 63ème Berlinale et a remporté le Grand Prix du Jury au Festival Premiers Plans 2013 d'Angers. Rien d’étonnant à cela donc.

Avec un sujet qui aurait pu donner lieu à un film alignant les lieux communs et caricatures, Mehdi Ben Attia signe une fable singulière, réjouissante, inquiétante, intelligente qui capte, happe même notre attention et nous déroute intelligemment.

Selon le réalisateur "La première idée a été de raconter l’histoire d’un homme qui se réveille « dans la peau d’un Arabe ». Il y avait donc, au départ, un postulat très simple de film fantastique. Au fur et à mesure de l’écriture et, tout en restant fidèle à ce postulat, le scénario s’est étoffé de nuances." En effet, il faut nuancer car si vous cherchez un film fantastique avec une multitude d’effets spéciaux, passez votre chemin et c’est pourtant là que réside justement toute la richesse de ce film. Nous faire croire à l’improbable avec une économie de moyens par la seule intelligence du scénario, de la mise en scène, et du jeu.

Et de l’intelligence de jeu, avec son casting éblouissant, ce « Je ne suis pas mort » n’en manque pas, à commencer par celle de Mehdi Dehbi qui interprète ici Yacine, un acteur découvert en 2009 dans « La folle histoire de Simon Eskenazy » de Jean-Jacques Zilberman (il y interprétait avec pudeur et nuance un jeune travesti alors que son rôle aurait facilement pu tomber dans la facilité et la vulgarité), et dans « Le fils de l’autre » de Lorraine Lévy, en 2012. Dans le jury du Festival International du Film de Boulogne-Billancourt, l’an passé, j’avais eu le plaisir de lui remettre le prix d’interprétation masculine que notre jury lui avait attribué pour ce film pour son jeu d’une justesse, d’une sensibilité et d’un magnétisme éclatants qui avaient fait de ce prix une évidence, un film dans lequel son personnage se prénommait d’ailleurs déjà Yacine. Dans le film de Mehdi Ben Attia, il fait preuve d’une étonnante maturité, et là aussi d’une justesse remarquable pour interpréter ces deux personnages en un seul. Là non plus, je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop en dévoiler. Je me demande simplement pourquoi un acteur aussi rare et magistral n’est pas plus souvent présent à l’écran. Face à lui, Emmanuel Salinger impose aussi une charismatique présence sans oublier Maria de Medeiros, douce et vénéneuse, d’une paradoxale force fragile, rayonnante, et elle aussi trop rare à mon goût et au passage une très belle personne d’une gentillesse et simplicité uniques, en plus de son talent (je peux en témoigner car j’ai eu la chance de l’avoir pour professeur dans le cadre de mes études de cinéma). A noter enfin que Driss Ramdi est également parfait dans le rôle du frère de Yacine et Albert Delpy et Slimane Dazi dans ceux des pères.

Mehdi Ben Attia a fait des études d’économie et de sciences politiques avant de se lancer dans le cinéma, des études par lesquelles il a sans doute été influencé pour l’écriture du scénario, en tout cas, en quelques dialogues et scènes, il croque parfaitement ce milieu (du moins, une part de celui-ci) avec des personnages cyniques, condescendants, narcissiques sous des masques altruistes. « Ils sont toujours ironiques, toujours à avoir des sourires en coin » comme le dit su bien Eléonore/ Maria de Medeiros. Ils renvoient aussi constamment Mehdi à ses origines et l’absurdité de ce comportement pétri de préjugés est démontrée par une démonstration implacable et particulièrement ingénieuse puisqu’il n’est plus ce qu’il semble être, dans la deuxième partie (cette phrase, j’en conviens, doit vous sembler vraiment énigmatique et obscure mais je ne veux pas vous en dire plus et trop pour que demeure la surprise). L’intelligence du récit réside dans ces deux parties, dichotomiques dirait-on à Sciences po, en miroir aussi, ou quand la forme rejoint le fond.

La mise en scène appuie en effet intelligemment le propos, discrète mais néanmoins significative, jouant sur les lueurs et l’obscurité, sur la part visible en pleine lumière des personnages et leur part d’ombre qui surgit dans l’obscurité. La caméra, au départ à l’épaule, les enserre, ne les lâche pas, les oppresse, impression renforcée par un montage rapide, puis dans la deuxième partie, le cadre se stabilise, s’apaise, les libère, leur donne plus d’espace lorsque Richard a un nouvel être, un nouveau « soi », à nouveau lui peut-être finalement.

Seul bémol : on reste un peu sur notre faim et une fin trop expéditive avant tout parce que la richesse de l’univers du cinéaste et du film, la multitude de thèmes passionnants abordés, auraient mérité quelques minutes supplémentaires nous permettant aussi et ainsi de rester un peu plus avec ces personnages attachants, troubles et troublants que l’on peine à quitter.

« Je ne suis pas mort » est seulement le deuxième long-métrage de Mehdi Ben Attia, après « Le Fil » en 2010, et il y démontre une étonnante maîtrise pour ce film atypique à la frontière des genres entre fable fantastique, thriller, quête identitaire, film social prenant les codes d’un genre pour ensuite basculer dans un autre. Mehdi Ben Attia a notamment travaillé sur le scénario de deux films d’André Téchiné « Loin » et « Impardonnables » et on retrouve ce même regard acéré, cette manière de faire se confronter des univers et des êtres a priori opposés, a priori seulement puisque si leurs apparences et leurs parcours diffèrent, Yacine et Richard sont très semblables dans leurs ambitions, leurs quêtes de reconnaissance sociale et paternelle.

Un film dont l'inventivité fait du bien dans un paysage cinématographique trop souvent formaté par satisfaire les chaînes de télévision et une belle surprise qui sort réellement de la torpeur cinématographique estival dans laquelle nous plonge trop souvent la frilosité des distributeurs à cette période. Allez voir ce film plein de vie(s), vous ne le regretterez pas.

Sortie en salles : le 7 août 2013