Critique de DALLOWAY de Yann Gozlan (Séance de Minuit – Festival de Cannes 2025)

Clarissa (Cécile de France), romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes luxueuse à la pointe de la technologie, à l’abri de la chaleur caniculaire et de la pandémie qui sévissent à l’extérieur dans un Paris futuriste et pourtant familier. Elle trouve en son assistante virtuelle, incarnée par la voix envoûtante de Mylène Farmer et nommée Dalloway comme l’héroïne de Virginia Woolf, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire son nouveau roman justement consacré à l’écrivaine britannique. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements d’un autre résident, Mathias Nielsen (Lars Mikkelsen). Se sentant alors surveillée par cette domotique omnisciente, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. S’agit-il alors d’une menace réelle ou cette dernière, éprouvée par le suicide de son fils, est-elle en plein délire paranoïaque ?

Le film commence par des images paisibles de la mer, portées par le bruit rassurant des vagues. Ce tableau idyllique disparaît pour laisser place à une chambre, celle de Clarissa. Ce sentiment de quiétude n’était qu’une illusion. Projetée par l’IA. Clarissa se lève, échange avec Dalloway sur la température du jour. Dans la salle de bain, un miroir affiche les résultats de ses tests de santé quotidiens analysés par Dalloway. La journée peut commencer, entièrement régenté par Dalloway qui fait bouillir l’eau, trie les emails, impose sa voix et sa voie. Dalloway est omniprésente et toute puissante. Elle contrôle tout, la température de l’air, la santé de l’artiste, la fermeture de la porte. Elle distille quelques idées à Clarissa pour son roman, lui pose des questions bienveillantes qui se transforment insidieusement en interrogations intrusives.

Lorsque le roman dont le film est l’adaptation a été écrit, l’Intelligence Artificielle n’était encore qu’une abstraction. Elle s’empare aujourd’hui de toutes les sphères de la société, au point de rendre obsolètes certaines professions. Dalloway est l’adaptation du roman d’anticipation de Tatiana de Rosnay, Les Fleurs de l’ombre, publié en 2020. Le contexte de la crise sanitaire qui n’était pas présent dans le roman a été ajouté par les scénaristes (Yann Gozlan, Nicolas Bouvet, en collaboration avec Thomas Kruithof).

La résidence apparaît donc de prime abord comme un cocon protecteur, et Dalloway comme une présence rassurante. La chambre si confortable de Clarissa et la résidence prestigieuse se transforment peu à peu en univers menaçant et carcéral. Le film brosse le portrait d’un monde, le nôtre déjà, dans lequel des images et des informations nous sollicitent en permanence, et dispersent notre attention. En même temps que Dalloway lui lit la lettre d’une lectrice qui souhaite la rencontrer, Clarissa lui demande l’avis des téléspectateurs sur le fim qu’elle va regarder, zappe d’un film à l’autre, s’intéressant sommairement à la lettre comme aux films. Comme dans la société contemporaine, l’attention est constamment sollicitée. L’émotion est tenue à distance. Une émotion que l’écriture permet de recréer, de cristalliser, de verbaliser.

Ce film est aussi captivant pour les questions qu’il pose sur les conséquences de l’Intelligence Artificielle que sur l’acte d’écrire. Qu’est-ce qui nourrit l’écriture ? C’est ici la culpabilité et les émotions qui la submergent qui font naitre le récit de Clarissa mais qui vont provoquer une autre culpabilité, et surtout une dépendance. Quand la fuite par l’écriture n’existe plus, quelle issue reste-t-il ? Quelle fenêtre sur l’ailleurs ou quelle introspection trouver encore ? Isolée de son entourage, Clarissa voit en l’IA l’attention que ses proches ne lui accordent pas, à ses risques et périls. Même sa montre connectée est fournie par la résidence pour surveiller ses moindres déplacements. Des capteurs de mouvements sont installés dans son appartement, enregistrant peut-être plus que les simples gestes. Mathias en est d’ailleurs certain : ces capteurs servent à les surveiller et l’IA va s’emparer des émotions des artistes pour se perfectionner, et les remplacer.

Cette histoire qui aurait semblé invraisemblable il y a cinq ans nous paraît désormais effroyablement plausible. Même ce Paris écrasé de chaleur, aseptisé et fantomatique, où tout est surveillé (des drones observent et suivent les passants), contrôlé (la santé est vérifiée à l’entrée du métro, des chiens robots reniflent les passagers) ne nous est pas totalement étranger.

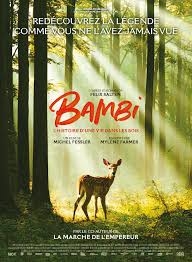

La voix, mystérieuse, chaleureuse, et ensorcelante de Mylène Farmer forge la personnalité de l’IA, d’une étrangeté douce et autoritaire. Récemment, elle était déjà la voix (off) d’un autre film, Bambi de Michel Fessler, dans lequel elle était une voix ensorcelante d’une présence discrète qui ne force pas l’émotion mais ajoute subtilement une dimension poétique, parfois philosophique.

« Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du Samouraï si ce n'est celle d'un tigre dans la jungle… Peut-être… ». Cette citation qui figure en ouverture du film de Melville pourrait s’appliquer à tous les films de Yann Gozlan qui ont en commun d’ausculter la solitude portée à son paroxysme.

Ainsi, dans Boîte noire, Pierre Niney incarnait Mathieu Vasseur, un technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, personnage en apparence aux antipodes d’un autre Mathieu, celui que l’acteur incarnait dans Un homme idéal, sa précédente collaboration avec Yann Gozlan, l’un paraissant aussi sombre que l’autre semblait solaire. Comme dans Un homme idéal néanmoins, et comme dans Dalloway avec Clarissa, se dessine peu à peu le portrait d’un personnage face à ses contradictions, ses failles, ses rêves brisés, qui veut tout contrôler et qui perd progressivement le contact avec la réalité. Dans les deux films, comme dans Dalloway, la réalisation de Yann Gozlan enserre le protagoniste pour souligner son enfermement mental. Déjà dans Un homme idéal, les brillantes références étaient savamment intégrées : Plein soleil, Match point, La Piscine, Tess, Hitchcock pour l’atmosphère (ce qui est à nouveau le cas dans Dalloway), Chabrol pour l’auscultation impitoyable de la bourgeoisie. La mise en scène était déjà précise, signifiante et le scénario, terriblement efficace, allait à l’essentiel, ne nous laissant pas le temps de réfléchir, le spectateur ayant alors la sensation d’être claquemuré dans le même étau inextricable que Mathieu, aux frontières de la folie. Il en va de même, là encore, pour Clarissa dans Dalloway.

Dans Un homme idéal, cet autre Mathieu a 25 ans et travaille comme déménageur. 25 ans, l’âge, encore, de tous les possibles. L’âge de croire à une carrière d’auteur reconnu. Malgré tous ses efforts, Mathieu n’a pourtant jamais réussi à être édité. C’est lors de l’un de ces déménagements qu’il tombe par hasard sur le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Jusqu’où peut-on aller pour réussir à une époque où celle-ci se doit d’être éclatante, instagramée, twittée, facebookée ? Pour Mathieu : au-delà des frontières de la légalité et de la morale, sans aucun doute…

Les films s’évertuent souvent à nous montrer à quel point la création, en particulier littéraire, est un acte jubilatoire et un symbole de réussite (nombreux sont les films à se terminer par l’envol d’un personnage qui, de mésestimé, voire méprisé, devient estimable et célèbre en publiant son premier roman), ce qu’elle est (aussi), mais ce film montre que cela peut également constituer une terrible souffrance, comme elle l’est pour Clarissa qui a choisi d’écrire sur une écrivaine qui s’est suicidée, après le suicide de son propre fils.

Le talent qu’il n’a pas pour écrire, Mathieu l’a pour mettre en scène ses mensonges, se réinventant constamment, sa vie devenant une métaphore de l’écriture. N’est-elle pas ainsi avant tout un arrangement avec la réalité, un pillage ? De la vie des autres, de soi-même. Elle l’est aussi dans Dalloway puisque Clarissa va puiser dans les émotions de son fils pour écrire…tout comme l’IA va se nourrir des émotions de l’écrivaine.

En 2014, le quatrième long métrage de Spike Jonze, Her, nous embarquait dans les réjouissants méandres d’un imaginaire débridé, celui du cinéaste et de son personnage, et nous interrogeait aussi sur les dangers de l’Intelligence Artificielle. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), écrivain public des temps modernes est inconsolable après une rupture difficile, en effet en instance de divorce avec sa femme Catherine (Rooney Mara), vit seul dans un appartement sans âme. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il répond à de brèves questions, choisit une voix féminine et fait la connaissance de Samantha (Scarlett Johansson), une voix féminine intelligente, intuitive et dotée d’humour et même d’ironie. Peu à peu, l’impensable va survenir : l’homme et la machine vont tomber amoureux…A l’image de l’affiche, c’est avant tout l’histoire d’un homme seul face à nous, miroir de nos solitudes modernes, et surtout face à lui-même, et dont le métier consiste à envoyer des lettres pour et à des inconnus avant de retrouver son appartement glacial donnant sur les lignes verticales et froides de la ville, avec l’hologramme d’un jeu vidéo pour seule compagnie. Dans la première scène, il dit des mots d’amour face caméra. Puis, nous découvrons qu’il est en réalité sur son lieu de travail, seul face à un ordinateur. Comme une prémonition. Dans cette ville intemporelle et universelle (Spike Jonze a tourné à Shangaï et Los Angeles) se croisent des êtres qui vivent dans leur bulle imaginaire, soliloquant, emmurés dans leurs solitudes comme ils le sont dans cette ville tentaculaire. La technologie froide et déshumanisée va s’humaniser pour devenir l’âme sœur au sens propre, un amour désincarné, cristallisé. Le vrai bonheur semble dans l’ailleurs, l’insaisissable, l’imaginaire, ou alors le passé, cette « histoire qu’on se raconte » et la forme et le fond se répondent intelligemment puisque le passé idéalisé est ici raconté par des flashbacks silencieux auréolés de lumière. Scarlett Johansson réussit le pari de donner corps à cette voix (elle a même remporté le Prix d'Interprétation Féminine au 8ème Festival International du Film de Rome, en novembre 2013) et de faire exister ce personnage invisible. Un film à la fois salutaire, parce qu’il montre le redoutable et magique pouvoir de l’imaginaire et fait appel à celui du spectateur (par exemple pendant la scène d’amour, seul demeure un écran noir), et terrifiant en ce qu’il nous montre un univers d’une tristesse infinie avec ces êtres « lost in translation » prêts à tout pour ressentir la chaleur rougeoyante d’un amour fou, sublimé, un univers pas si éloigné du nôtre ou de ce qu’il pourrait devenir.

Cette crainte exprimée dans Her est devenue réalité puisque des cas de personnes tombées amoureuses de leur IA ont déjà été diagnostiqués. Le monde où tout, y compris les émotions, serait régi par l’IA, et qui fabriquerait de l’art à la demande, n’est pas celui de demain mais celui d’aujourd’hui. Cela rend ce film encore plus passionnant et glaçant. Cette Clarissa, peu à peu dépossédée de ses émotions, d’elle-même, qui s’étiole tandis que l’IA au contraire se nourrit et grandit, pourrait exister. L’identification est renforcée par les focales très courtes auxquelles recourt le réalisateur. Et par le jeu de Cécile de France, dans un rôle très éloigné des personnages mémorables qu’elle a incarnés dans Un Secret ou Quand j’étais chanteur ou même des rôles plus « physiques » comme celui de Möbius d’Éric Rochant (remarquable thriller, que je vous recommande), apporte un supplément d’âme, une intensité et une ambivalence qui rendent le délire paranoïaque et l’emprise aussi crédibles l’un que l’autre.

Pour le personnage d’Anne Dewinter, qui dirige la résidence, Anna Mouglalis, apporte magnétisme, autorité et mystère. Frédéric Pierrot, qui porte toujours si bien son nom, jouant souvent des personnages lunaires, amène quant à lui sa force tranquille à ce personnage bienveillant de l’ancien mari.

La musique de Philippe Rombi accroît le sentiment d’angoisse latente et la paranoïa, avec des notes sombres et minimalistes, mélangeant sons électroniques et cordes acoustiques.

Un thriller d’anticipation terrifiant en ce qu’il nous parle d’un monde qui nous est familier, et passionnant en ce qu’il interroge ce qui distingue l’homme de la machine, mais aussi le devenir de l’émotion et de la création, dans cet environnement de plus en plus robotisé qui tente de les maîtriser, et qui les tient de plus en plus à distance de ce qui en constitue l’essence : la sincérité et la singularité. Une fois de plus, fortement inspiré par les films noirs et leur indissociable fatalité inexorable et implacable, en explorant les failles de la solitude, et en nous plongeant dans ses abysses, Yann Gozlan m’a captivée. Son prochain film intitulé Gourou racontera ainsi « l’ascension d’un gourou du développement personnel qui va se révéler une personnalité toxique », un thriller dans lequel Pierre Niney tiendra le rôle principal. En attendant ce film que je ne manquerai pas d’aller voir (au cinéma le 28 janvier 2026), je vous recommande de vous laisser charmer par Dalloway sans rien perdre de votre libre-arbitre et de la distance nécessaire que ce film nous invite habilement à questionner dans une société dans laquelle l'Intelligence Artificielle tient une place grandissante.