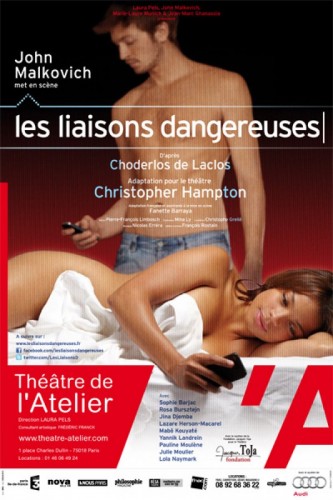

Théâtre - « Les Liaisons dangereuses » au Théâtre de l’Atelier : interview de John Malkovich et critique de la pièce

Vingt-quatre ans après avoir interprété Valmont dans le magnifique film de Stephen Frears « Les Liaisons dangereuses », adapté du chef d’œuvre éponyme de Choderlos de Laclos, John Malkovich le met aujourd’hui en scène, au Théâtre de l’Atelier. Une idée qu’il a eue avant même de jouer Valmont dans le film de Stephen Frears, rôle auquel il doit sa notoriété et une interprétation à laquelle les futurs Valmont lui doivent d’être condamnés à une cruelle comparaison tant il est indissociable de ce rôle dans lequel il était aussi époustouflant, charismatique que machiavélique.

Avant-hier, j’ai eu le plaisir de découvrir la pièce lors de sa répétition générale puis de pouvoir interviewer John Malkovich, après la représentation. Cette adaptation du roman pour le théâtre a été faite par le dramaturge britannique Christopher Hampton, dans une nouvelle traduction de Fanette Barraya.

C’est avec un plaisir non dissimulé que je me suis rendue au Théâtre de l’Atelier, d’abord parce que « Les Liaisons dangereuses » est un de mes romans préférés (mais quel amoureux de la littérature et de l’écriture ne le serait pas tant, au-delà de son histoire, c’est un sublime et terrible hommage au redoutable pouvoir de l’écriture) et parce que j’étais particulièrement curieuse et impatiente d’en découvrir cette mise en scène ayant beaucoup aimé celle, également de John Malkovich, de « Good Canary » (cf ma critique en bas de cette page), ensuite parce que aller au théâtre est toujours pour moi comme un rendez-vous amoureux, auquel je me rends avec fébrilité et bonheur, et parce que j’en ai pris trop peu le temps ces derniers mois, enfin parce que je me réjouissais de pouvoir interviewer John Malkovich (je croyais d’ailleurs alors que nous serions plusieurs à l’interviewer en même temps, ignorant que j’aurais le plaisir d’une interview individuelle, juste après la pièce, bien qu'étant encore dans l’émotion, dévastatrice, de celle-ci).

Pierre Choderlos de Laclos a écrit son célèbre roman épistolaire en 1782 lorsque, militaire dans l’armée de Louis XVI, il s’ennuyait dans sa triste vie de garnison. Qu’en est-il aujourd’hui de la résonance de ce texte devenu un chef d’œuvre de la littérature?

Il m’a d’abord fallu quelques minutes avant de me départir de mes souvenirs de la musique incisive des mots de Choderlos de Laclos, du style épistolaire, de mes souvenirs vivaces du roman, de ce duel libertin au Siècle des Lumières, puis pour m’habituer à la mise en scène, au décor et aux costumes volontairement inachevés, intemporels, incluant des éléments contemporains pour nous rappeler l’incroyable modernité de cette œuvre écrite en 1782. Les dix comédiens (choisis par John Malkovich parmi les 300 environ qui ont auditionné) sont présents sur scène d’emblée au milieu d’un décor relativement dépouillé, en arc de cercle. Un cercle vicieux sans doute. Le vice du libertinage. Le cercle épistolaire, littéraire qui les relie tous les uns aux autres dans un manège implacable et fatal, aussi. Il m’a fallu aussi quelques minutes pour oublier Malkovich, Close et Pfeiffer et substituer à leurs souvenirs ces visages juvéniles (à l’exception de la comédienne Sophie Barjac, tous ont moins de 27 ans, d’ailleurs pas un anachronisme mais au contraire une fidélité au roman puisque les personnages avaient entre 15 et 30 ans).

Je me suis d’abord sentie comme en dehors de l’intrigue. Ne vous méprenez pas : il ne s’agissait pas d’ennui mais au contraire de la légèreté contagieuse, celle de Valmont (je n’étais donc pas en dehors de la pièce mais bel et bien dedans), sa désinvolture… et puis, peu avant l’entracte, la cruauté dissimulée derrière cette légèreté désinvolte a commencé à agir, à retentir. Les lumières se tamisent et se teintent alors de couleurs mystérieuses, inquiétantes même. La violence des sentiments gronde. La musique résonne, poignante. Oui, poignante comme un coup de poignard. Le jeu de séduction se transforme en rivalité meurtrière. Le combat de Merteuil contre Valmont. Mais aussi celui de Mme de Tourvelle contre Valmont, contre elle-même, contre ses sentiments mais elle cède, enfin, déjà, à ses sentiments irrépressibles, alors tragiquement belle et passionnée. Ses mots, sa douleur, sa passion résonnent dans la salle, en moi. L’interprétation (vraiment sidérante) de Jina Djemba m’a donnée des frissons. L’âge des comédiens n’a plus d’importance. Jina Djemba EST alors Mme de Tourvel, ses tourments exaltés et ravageurs. Le corps et le cœur dominent la raison. (La mise en scène retranscrit d’ailleurs parfaitement cela, de par l’engagement physique qu’elle réclame aux acteurs, impressionnant duel de fin et impressionnantes scènes entre Tourvel et Valmont). L’émotion surgit, brusquement. J’ai beau connaître le tragique dénouement, je n’ai pu m’empêcher d’espérer que Mme de Tourvelle ne s’échappe avant qu’il ne soit trop tard, je n’ai pu m’empêcher d’espérer que Valmont n’éprouve un remord salutaire. Les comédiens sont convaincants pour certains, voire époustouflants pour d'autres ( en particulier Jina Djemba dans le rôle de Mme De Tourvel mais aussi Julie Moulier qui joue toute la cruauté, l’assurance, l’impertinence, la perversité avec un aplomb, une diction, une facilité admirables ; Rosa Bursztejn est parfaite dans le rôle de l’ingénue Cécile de Volanges, et Yannik Landrein campe un Valmont très différent de celui de Frears mais d’une sournoise désinvolture tout aussi redoutable ) à tel point que j’ai tout oublié : le décor, l’époque, la lumière qui un jour se rallumera, pour ne voir que ces personnages qui luttent contre les autres et contre eux-mêmes, que ces sentiments cruels, réfrénés, exaltés. La preuve de l’incroyable modernité du texte d’où, à mon avis, l’inutilité d’y inclure ipad et iphone pour en témoigner et de faire que des scènes libertines frôlent alors la farce et même le graveleux. Seul vrai bémol qui ne m'empêche pas de vous recommander la pièce, ne serait-ce que pour (re)découvrir le texte et des comédiens épatants. Quant à savoir si cela résonne encore aujourd’hui… Est-ce si différent aujourd’hui dans certains "cercles" parisiens ? Seulement, les masques ne finissent pas toujours par tomber… Et puis les sentiments, leur violence, est évidemment intemporelle tellement bien retranscrite grâce à la lucidité cruelle de Choderlos de Laclos.

Après l’entracte, la cruauté, la sauvagerie dominent en effet. Le décor même s’écroule violemment, se dépouille un peu plus encore, pour n’être plus que débris et corps enchevêtrés, avant que le masque de la Marquise de Merteuil ne tombe, qu’elle ne se démaquille, que soit enfin découvert son ignominieux visage si longtemps et bien dissimulé. Reste la beauté, celle sacrifiée, de Mme De Tourvelle. Celle des mots de Choderlos Laclos. Celle, terrible et envoûtante, de l’écriture. Celles de la manipulation, de la séduction et de l’échange épistolaire dont Choderlos Laclos fait un art. Pouvoir terrible, magique, des mots qui peuvent susciter le désir, la passion mais aussi détruire impitoyablement, et tuer. Physiquement comme Valmont. Socialement comme Mertueil. Sans doute la plus cruelle des vengeances mais qui les laissera tous deux vaincus, sans que personne d’autre ne sorte victorieux de cette lutte impitoyable, annonciatrice d’un 1789 et d’une autre Terreur en réponse à celle des mots et de la débauche dont la Noblesse se servait et abusait. Revoyez d’ailleurs également « Ridicule » de Patrice Leconte qui en témoigne aussi magnifiquement et cruellement.

Reste aussi et enfin un texte, le vertige sensuel, cruel, intemporel des mots, de l’œuvre, sa clairvoyance sur la duplicité des apparences, à tel point que je n’ai qu’une envie : le relire. Un texte bouleversant de lucidité, de beauté, de cruauté, que cette mise en scène singulière, surprenante, donnera, je l’espère, envie de découvrir à ceux qui ne le connaissaient pas encore et qui, peut-être, mésestiment le pouvoir de l’écriture et des mots, peut-être, finalement, les seuls vainqueurs.

Retrouvez également cet article à la une de mon nouveau site : http://inthemoodlemag.com

Pour tout savoir sur la pièce rendez-vous sur son site officiel, sa page Facebook et son compte twitter. Et retrouvez mon interview de John Malkovich ci-dessus, en haut de cet article.

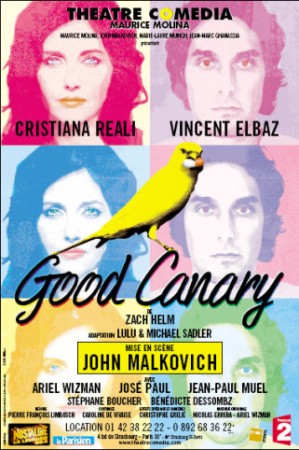

En bonus, ci-dessous, ma critique de « Good Canary » précédente mise en scène de John Malkovich

"Les Liaisons dangeureuses" - Théâtre de l'Atelier, à partir du 12 janvier, 1, place Charles-Dullin (XVIIIe). Tél: 01 46 06 49 24.- Horaires: 20 h du mardi au samedi, mat. Samedi et dimanche. 16 h. - Places: de 10 à 38 €. Durée: 1 h 55.- Jusqu'en mai.

Un petit extrait ci-dessous qui, je l'espère, donnera envie de lire le livre mais aussi de voir le film remarquable de Stephen Frears et j'en profite enfin pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la publication de mon recueil de nouvelles, en vous inscrivant comme fan sur la page suivante: http://www.mymajorcompanybooks.com/meziere .

Critique de "Good canary" de Zach Helm - Mise en scène de John Malkovich

Adaptation de Lulu et Michael Sadler

Adaptation de Lulu et Michael Sadler

Décors : Pierre-François Limbosch

Costumes : Caroline de Vivaise

Effets spéciaux et lumières : Christophe Grelié

Musique originale : Nicolas Errera-Ariel Wizman

Avec Christiana Reali, Vincent Elbaz, Ariel Wizman, José Paul, Jean-Paul Muel, Stéphane Boucher, Bénédicte Dessombz

J’ai rarement vu des comédiens saluer avec autant de gravité à la fin d’une pièce de théâtre. Et un public applaudir avec autant de gravité, de gravité émue. Comme si les uns et les autres étaient encore plongés dans ce qu’ils venaient de jouer (de vivre ?), ou de voir (de vivre aussi ?).

Flash-back. 2H30 plus tôt. New York. Milieu des annés 80. Annie (Christiana Reali) ne peut plus supporter le regard des autres. Pourquoi Jacques (Vincent Elbaz), son compagnon éperdument amoureux d’elle, vit-il si mal le succès du roman qu’il vient d’écrire et dont l’histoire sulfureuse et provocatrice semble inspirée d’un passé douloureux ?

Ce ne sont pas d’abord des comédiens que nous voyons mais des mots (que je vous laisse découvrir) sur des cubes luminescents. Définitifs, avec un peu d’espoir tout de même. Si peu. Des mots graves, presque cruels. Lucides en tout cas. Et puis on nous souhaite une bonne soirée. Le ton est donné. Entre légèreté de la forme et gravité du fond. Nous sommes déjà happés. Et puis nous découvrons Annie et Jacques à la terrasse d’un café. Annie lit sa chaussure (oui, vous avez bien lu). Jacques n’a pas l’air si étonné. Il est habitué à son caractère fantasque et aux excès, aux absurdités parfois poétiques, que les amphétamines qu’elle (sur)consomme engendrent. Et puis, un peu plus tard, il va lui acheter un canari, celui dont on a expliqué au début que son étouffement prévient des coups de grisou dans les mines de charbon. Celui qui annonce l’inéluctable. Jusqu’à ce qu’Annie suffoque. Et à partir de là pour nous aussi l’air se raréfie. Annie nous agrippe, avec son désespoir, nous embarque dans son univers fait de destruction, de trivialité aussi, et puis de violence et de passion, Annie l’écorchée vive dont les pensées déforment les images projetées sur les cubes. Annie et ses déchirures et ses blessures et ses hantises. Annie tourbillonne, danse frénétiquement, alpague, déroute, inquiète, cache sa détresse derrière sa violence. Annie interprétée par une Christiana Reali méconnaissable, surprenante, électrique, désespérée, suicidaire. Magistrale. Annie qui nous embarque dans ses délires fantasmagoriques, entre Warhol et Munch. Un cri qui se déforme. Un cri de Munch qui aurait été repeint par Dali. Annie avec la cruauté et la drôlerie de l’ironie de son désespoir proclamé, jeté aux visages des ignorants. La musique nous encercle, les images nous hypnotisent, l’émotion nous envahit. Nous ne savons plus si nous sommes au théâtre ou au cinéma tant cette pièce est cinématographique. Egarés, comme Annie. Annie qui s’exhibe pour ne pas être vue. A coté de ce personnage si fort dans sa fragilité, si obstiné à se détruire, les autres comédiens sont évidemment (volontairement) plus effacés même si le jeu de Vincent Elbaz (qui pour l’occasion a gardé son look du « Dernier gang »), en intensité sombre et mystérieuse est aussi remarquable, même si celui d’Ariel Wizman, comédien débutant en dealer, est prometteur, même si celui des deux éditeurs dédramatisent et esquissent ainsi en toile de fond une satire du milieu de l’édition, ici féroce et cupide, même si celui du critique si humain, et destructeur sans le vouloir vraiment, si inélégant même lorsqu’il ne veut plus n'être élégant que dans son apparence. La mise en scène, si inventive, de John Malkovich qui, cinq ans après « Hysteria », revient à Paris en adaptant cette pièce d’un jeune auteur américain, devrait nous rassurer (elle crée aussi parfois une distance salutaire, ironique, intelligente avec la gravité du propos) mais elle renforce l’émotion et nous plonge encore davantage dans les abimes des tourments d’Annie. Et permet à la pièce d’atteindre parfois des instants de grâce comme lorsque les mots projetés sur l’écran se substituent aux silences et aux paroles qu’ils ne savent se dire. Peu à peu le secret qui lie leur silence, leur complicité, jaillit, suscite notre empathie. On voudrait respirer, oublier, s’échapper, s’évader de la cage, mais nous sommes comme le canari, enfermés dans notre cage, condamnés à suffoquer aussi, à étouffer sur fond de brasier impitoyable et meurtrier, face à elle, avec elle, impuissants, terrassés. Et puis vient une autre scène qui nous rappelle la précédente. Avec sa petite lueur en plus. D’espoir peut-être. D’espoirs déchus en tout cas. L’écran ironique nous souhaite de nouveau une bonne soirée. Fondu au noir. Rideau. Applaudissements. Gravité. La lumière nous éblouit après tant d’obscurité. De belle et retentissante obscurité.

Une histoire d’amour extrême servie par une mise en scène qui la magnifie, entre vidéos et photos projetées et meubles mouvants. Une pièce qui vous prend à la gorge comme un bad canary, qui vous fait manquer d’air pour que vous le trouviez encore plus appréciable ensuite, pour que vous respiriez chaque seconde, saisissiez chaque lueur d’espoir. Une pièce à la base peut-être moyenne dont la mise en scène et l’interprétation, si ingénieuses, la rendent si marquante et réussie… Ne la manquez pas. Il vous reste encore quelques jours pour être enfermés dans la cage mystérieuse, oppressante et fascinante, de ce « Good canary »…