Prix Lumières 2013 : les nominations complètes

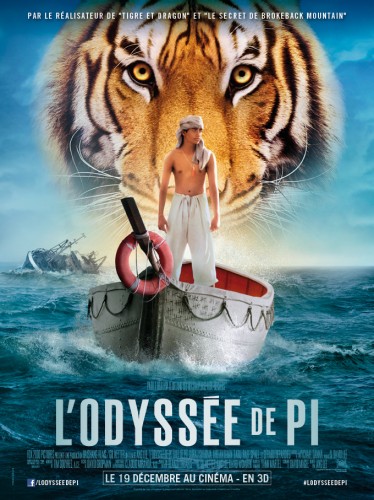

Cliquez sur l'affiche ci-dessous pour retrouver les nominations aux prix Lumières 2013 sur mon blog http://inthemoodforfilmfestivals.com avec de très belles surprises...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'affiche ci-dessous pour retrouver les nominations aux prix Lumières 2013 sur mon blog http://inthemoodforfilmfestivals.com avec de très belles surprises...

« La fièvre dans le sang » un film de 1961, signé Elia Kazan, ressort aujourd'hui dans quelques salles, un film que j’apprécie tout particulièrement notamment parce qu’il transfigure un apparent classicisme à de nombreux égards.

Dans une petite ville du Kansas, à la veille du Krach boursier de 1929 et en pleine prohibition, Deanie Loomis (Nathalie Wood) et Bud Stamper ( Warren Beatty) sont épris l’un de l’autre mais le puritanisme de l’Amérique des années 20, l’autoritarisme du père de Bud qui veut que son fils fasse ses études à Yale avant d’épouser Deanie, la morale, et les vicissitudes du destin, vont les séparer…

Le titre original « Splendor in the grass » (Splendeur dans l’herbe) provient d’un poème de William Wordsworth, « Intimations of immortality from Reflections of Early Childhood » qui dit notamment ceci: «Bien que rien ne puisse faire revenir le temps de la splendeur dans l’herbe…nous ne nous plaindrons pas mais trouverons notre force dans ce qui nous reste », ces vers sont repris au dénouement du film , ils reflètent toute la beauté désenchantée par laquelle il s’achève qui contraste tellement avec le premier plan du film qui symbolise tout le désir, toute la fureur de vivre (le film d’Elia Kazan n’est d’ailleurs pas sans rappeler le film éponyme de Nicholas Ray sorti 6 ans plus tôt) qui embrase les deux personnages : un baiser fougueux dans une voiture derrière laquelle se trouve une cascade d’une force inouïe, métaphore de la violence de leurs émotions qui emportent tout sur leur passage.

Si à de nombreux égards et lors d’une vision superficielle « La fièvre dans le sang » peut paraître caricatural et répondre à tous les standards du film sentimental hollywoodien (un amour adolescent, l’opposition parentale, et le caractère parfois caricatural des personnages et notamment des parents, ou encore le caractère caricatural du personnage de Ginny, la sœur délurée et aguicheuse -interprétée par Barbara Loden- ) c’est aussi pour mieux s’en affranchir. Au-delà de ces clichés émane en effet de ce film une fièvre incandescente qui reflète magistralement celle qui enflamme les deux jeunes gens, en proie à leurs désirs qu’une mise en scène lyrique met en exergue. Le désir jusqu’à la folie, la névrose. « La fièvre dans le sang » est d’ailleurs d’une grande modernité par son évocation de Freud et de la psychanalyse. C’est aussi une réflexion sur les relations parents enfants, sur l’acceptation de l’imperfection (des parents autant que celles de l’existence).

De nombreuses scènes rappellent la scène initiale qui résonne alors a posteriori comme un avertissement de la violence passionnelle et dévastatrice : la scène de la baignoire où, comme possédée par le désir, la rage, Deanie jure à sa mère qu’elle n’a pas été « déshonorée », dans un cri de désespoir, de désir, d’appel à l’aide ; la robe, rouge évidemment, tenue comme un objet maléfique par l’infirmière ; la cascade (d’ailleurs dramatiquement prémonitoire puisque Nathalie Wood est morte noyée en 1981, dans des circonstances mystérieuses, en tombant de son yacht appelé … « The Splendour » en référence au film de Kazan), la même que celle du début où Deanie tentera de se tuer ; les regards magnétiques que s’échangent Deanie et Bud etc.

C’est aussi une critique de la société américaine puritaine et arriviste que symbolisent la mère étouffante de Deanie qui l’infantilise constamment (qui craint donc que sa fille soit « déshonorée ») et le père autoritaire (mais estropié ou car estropié) de Bud, un film qui n’aurait certainement pas été possible à l’époque à laquelle il se déroule (la fin des années 1920) et qui l’était en revanche en 1961.

C’est surtout son dénouement qui fait de « La fièvre dans le sang » un grand film, une fin qui décida d’ailleurs Elia Kazan à le réaliser comme il l’explique dans ses entretiens avec Michel Ciment, (« Ce que je préfère, c'est la fin. J'adore cette fin, c'est la meilleure que j'ai réalisée : il y a quelque chose de si beau dans cette scène où Deanie rend visite à Bud qui est marié. J'ai même du mal à comprendre comment nous sommes arrivés à ce résultat, ça va au-delà de tout ce que j'ai pu faire. C'est une happy end, au vrai sens du terme, pas au sens hollywoodien : on sent que Bud a mûri, on le voit à la façon dont il se comporte avec elle, et lorsqu'il prend sa femme dans ses bras pour la rassurer. C'est cette fin qui m'a donné envie de faire le film. »), une fin adulte, une happy end pour certains, une fin tragique, l’acceptation de la médiocrité, le renoncement à ses idéaux de jeunesse, pour d’autres. Je me situerais plutôt dans la seconde catégorie. Un fossé semble s’être creusé entre les deux : Bud a réalisé une part de son rêve et vit dans un ranch, marié. Quand Deanie lui rend visite dans une robe blanche virginale, il la reçoit le visage et les mains noircis, à l’image de ses rêves (certains) déchus. Les regards échangés si significatifs, si dénués de passion (pas sûr ?), où chacun peut y voir tantôt de la résignation, des regrets, de l’amertume, rendent encore plus tragique cette scène, non moins magnifique.

Le départ de Deanie en voiture laissant dans le lointain derrière elle Bud et avec lui : ses désirs, son adolescence, son idéalisme, nous arrache le cœur comme une mort brutale. Celle du passé à jamais révolu. Le gouffre insoluble et irréversible du destin.

C’est donc aussi la fin, et le renoncement qu’elle implique, en plus de la mise en scène lyrique d’Elia Kazan et l’interprétation enfiévrée de Nathalie Wood et Warren Beatty, qui permet de transfigurer les clichés du film sentimental classique hollywoodien.

Avec ce désir amoureux qui meurt, subsiste, malgré tout, un autre désir : celui de vivre. Sans la fureur. Sans la fièvre dans le sang. Peut-être seulement éclairé par le souvenir. Sans se poser la question du bonheur (Quand Deanie lui demande s’il est heureux, Bud répond qu’il ne se pose plus la question). C’est peut-être là le secret du bonheur : ne pas s’en poser la question…

Ce film vous laisse le souvenir poignant, brûlant, magnétique, lumineux, d’un amour idéalisé, illuminé et magnifié par la beauté rayonnante, d’une force fragile, de Warren Beatty (qui n’est pas sans rappeler Marlon Brando dans « Un tramway nommé désir » du même Elia Kazan), et de Nathalie Wood (elle fut nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, en 1962).

Un film fiévreux et enfiévré d’absolu, à fleur de peau, sombre et lumineux, rouge et blanc, d’eau et de feu, enflammé (de désir) et de la splendeur d’un amour de jeunesse. Un film qui a la force et la violence, incomparable, à la fois désenchantée et enchanteresse, d’un amour idéalisé…ou plutôt idéal(iste).

Peut-on se contenter de la médiocrité quand on a connu ou frôlé l’absolu ? Etre adulte signifie-t-il renoncer ? Peut-on vivre heureux sans renoncer à ses idéaux de jeunesse ? Je ne crois pas (mais peu importe hein ! -Laissez-moi mes idéaux, mon intransigeance, non, mes idéaux, de jeunesse.- Et c’est d’ailleurs aussi cette fin déchirante paradoxalement qui me plait tant dans ce film) cette fin nous répond que oui, et à cet égard, elle est loin de la happy end à laquelle nous habitue le cinéma hollywoodien classique.

Elia Kazan, qui passera toute sa vie a essayé de justifier ses dénonciations de metteurs en scène communistes, à la commission MacCarthy, en 1952, par ce film semble aussi critiquer la société américaine et donc aussi justifier ses propres erreurs, comme il tenta de le faire toute la fin de sa vie....

En tout cas, un classique, un poème lyrique et sensuel doublé d’une critique sociale et un portrait de l’Amérique des années 20, à (re)voir ABSOLUment.

Filmographie d’Elia Kazan en tant que réalisateur :

Le Dernier Nabab (1977)

Les Visiteurs (1972)

L'Arrangement (1970)

America, America (1964)

La Fièvre dans le sang (1961)

Le Fleuve sauvage (1960)

Un Homme dans la foule (1957)

La Poupée de chair (1956)

A l'est d'Eden (1955)

Sur les quais (1955)

Viva Zapata ! (1952)

Man on a Tightrope (1952

Un Tramway nommé désir (1951)

Panique dans la rue (1950)

L'Héritage de la chair (1949)

Le Mur invisible (1947)

Boomerang ! (1947)

Le Maître de la prairie (1946)

Le Lys de Brooklyn (1945)

Le 26 novembre dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à l’avant-première de « L’Odyssée de Pi », le dernier film du cinéaste Ang Lee en salles le 19 décembre prochain. Cette projection au Gaumont-Marignan a été suivie d’une Master class du cinéaste (cf vidéo ci-dessus).

L’Odyssée de Pi est l’adaptation du roman fantastique éponyme de Yann Martel maintes fois primé, traduit en 42 langues et surtout réputé pour être totalement inadaptable au cinéma, transformant potentiellement l’aventure en odyssée cinématographique. D’autres cinéastes, avant Ang Lee, furent intéressés ou pressentis pour adapter le roman : Shyamalan, Cuaron, Jeunet avant que le projet ne soit confié au cinéaste taïwanais qui n’en était pas à son premier défi.

Après « Hôtel Woodstock », il y a trois ans, et auparavant des films aussi différents que « Tigre et dragon », « Raison et sentiments », « Le Secret de Brokeback Mountain », « Lust, Caution »…, Ang Lee s’est donc attelé à l’adaptation de cette Odyssée qui débute à Pondichéry, en Inde, là où vit Pi Patel (Suraj Sharma), avec sa famille qui s’occupe d’un zoo. A l’âge de 17 ans, il embarque avec sa famille pour le Canada avec tous les animaux du zoo destinés à y être vendus. Son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il est alors le seul survivant à bord d'un canot de sauvetage, enfin…presque seul. Avec lui : Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale comme son nom ne l’indique pas. Pi, pour survivre va alors devoir faire preuve d’ingéniosité, de courage…et surtout de beaucoup d’imagination.

Voilà ce qu’est en effet avant tout « L’Odyssée de Pi » : un hommage à l’imaginaire, salvateur ou trompeur, un hymne à son pouvoir qui permet d’affronter les vagues et les tumultes de l’existence. Une splendide allégorie sous la forme d’un conte cruel et enchanteur. C’est avant tout l’histoire d’une croyance (en la religion, en l’illusion que crée cette dernière) qui permet de survivre. C’est là que le film d’Ang Lee se révèle brillant : derrière ce qui pourrait n’être qu’un voyage initiatique (qu’il est aussi) il interroge nos croyances, leur fondement, leur but.

Le tigre qui évoque l’énergie, la puissance et la férocité est aussi, dans la religion bouddhiste, le symbole de la foi et de l’effort spirituel. Il n’est pas ici doté de pouvoirs surnaturels, et c’est ce qui fait tout l’intérêt du film. Le surnaturel ne réside que dans l’âme de Pi. A nous de voir si le tigre ou même l’existence du tigre n’est que le reflet de la sienne ou celle qu’il possède vraiment, à vous de choisir ce en quoi vous voudrez croire, si son compagnon est son imaginaire ou un splendide tigre du bengale, féroce et fascinant.

Détrompez-vous, si la bande-annonce vous a donné l’impression (l’illusion, encore une) d’assister à une histoire pour enfants, c’est avant tout sa double lecture qui rend cette odyssée passionnante. Elle commence par des images idéalisées de la vie de Pi en Inde avec ses animaux d’une beauté et d’un réalisme troublants que la 3D nous donne l’impression d’approcher réellement (impression qui culminera lors du vol d’une nuée de poissons, Ang Lee a même changé de format pour l’occasion). Puis, vient le temps du naufrage…et du face-à-face entre Pi et Richard Parker, Pi et son imaginaire, Pi et les éléments, Pi et sa foi donc surtout Pi face à lui-même, la manière dont il choisi d’affronter le drame tout comme nous d’affronter l’existence : en croyant le plus souvent (au cinéma, à l’illusion, en un Dieu).

Le conte ne s’avère ainsi pas seulement cruel parce que le zèbre et l'orang-outang naufragés avec Pi doivent subir les assauts d’une hyène mais aussi parce que tout ce que nous voyons n’existe peut-être pas, n’est potentiellement que la construction de l’esprit pour supporter une version beaucoup plus cruelle, voire insupportable de ce qui s’est réellement produit (comme, peut-être, la propre animalité de Pi dont le tigre serait alors la métaphore), à l’image de cette île perdue où débarque Pi, en apparence enchanteresse et en réalité carnivore. Tout n’est qu’affaire de perception, de point de vue… à l’image du cinéma, une autre « croyance » ou en tout cas une autre illusion dont le film est aussi l’allégorie.

LA 3D et la photographie « fabuleuse » de Claudio Miranda (« L’étrange histoire de Benjamin Button »…) nous immergent dans un univers poétique et onirique grâce à des images d’une beauté féérique et irréelle (et à dessein, la forme rejoignant ainsi le fond) qui nous procurent l’illusion de flotter dans les cieux. Ang Lee se révèle alors aussi doué dans les scènes intimistes que dans celles plus spectaculaires entre lesquelles sa filmographie lui a souvent permis d’alterner et qu’il réunit ici dans un seul film. L’émotion atteint son paroxysme et nous fait retenir notre souffle lorsqu’une tempête contraint Pi à se blottir au fond du bateau à portée du tigre abandonnant alors toute défense, peut-être toute raison et s’abandonnant (à l’illusion ?).

Le film d’Ang Lee regorge de qualités indéniables : alliance entre l’intime et le spectaculaire, beauté vertigineuse des images (comme celle de cette baleine phosphorescente qui surgit des flots comme un songe évanescent, furtif et inoubliable), et surtout double lecture passionnante, pourtant quelques bémols font que je n’emploierai pas le terme de chef d’œuvre par lequel James Cameron a salué le film d’Ang Lee : le scénario inégal avec même quelques longueurs –j’avoue même avoir regardé ma montre- (une arrivée trop brusque au Mexique, un récit enchâssé vieille recette hollywoodienne, et un surjeu à la Bollywood du jeune interprète) même si, concernant ce dernier reproche, Ang Lee, après avoir rencontré l'écrivain Steve Callahan, rescapé d'un naufrage ayant survécu 76 jours sur un radeau dans l'océan Atlantique, lui a demandé de participer à l’écriture, puis de rencontrer Suraj Sharma. Celui-ci lui a ainsi raconté que les émotions étaient amplifiées dans de telles circonstances, ce qui explique sans doute en partie son jeu qui manque de nuances.

Ang Lee a néanmoins relevé le défi de raconter l’histoire d’un homme « Seul au monde » avec une forme qui n’a rien à voir avec celle du film éponyme mais lorgne plutôt du côté d’ « Avatar », discours sur l’environnement y compris. Un conte fondamentalement cruel sous une apparence enchanteresse. Un voyage épique et poétique, un vertige sensoriel éblouissant à la narration imparfaite mais qui vaut le détour, ne serait-ce que pour la sensation jouissive de flotter sur les cieux ou encore parce qu’il nous montre qu’il faut apprivoiser l’autre, la nature, son imaginaire allant à l’encontre d’une société dans l’urgence et l’immédiateté. Au-delà de son aspect formel, c’est la polysémie de l’interprétation qui procure son originalité à ce film : le contraste passionnant entre la forme majestueuse et noble (comme un tigre) et le fond très cruel.

Je vous recommande certes ce film, malgré mes réserves, vous l’aurez compris, mais si, vraiment, vous voulez voir une fable étourdissante et bouleversante, alors allez voir « Les Bêtes du sud sauvage » de Benh Zeitlin, film d’une beauté âpre et flamboyante qui est aussi un vibrant hommage au doux refuge de l’imaginaire. L’un n’empêche d’ailleurs pas l’autre mais le second possède ce supplément d’âme, justement de magie, d’insaisissable qui fait parfois défaut au premier et si « L’Odyssée de Pi » m’a charmée et intéressée, « Les Bêtes du Sud sauvage » (en salles le 12 décembre prochain) est un film qui m’a transportée, envoûtée, bouleversée.

Si vous voulez découvrir « L’Oydyssée de Pi », en avant-première, et dans des circonstances exceptionnelles, sachez enfin que le 9 décembre prochain, la 20th Century Fox organise une projection à 19h, à la piscine Pailleron, dans le 19ème . Les spectateurs assisteront ainsi à la projection dans un canot de sauvetage au milieu du bassin.

Retrouvez également cette critique sur mon site http://inthemoodlemag.com et découvrez et éventuellement soutenez mon projet littéraire sur My Major Company, ici.

Ne pouvant y assister, c’est avec regret que j’ai dû céder ma place au sein du jury du Jour le plus court au cinéma Etoile Saint-Germain-des-Prés, un jury qui sera également composé de Stéphane Foenkinos, Julien Rappeneau et Keren Ann (sous réserve). Vous pouvez vous aussi participer à ce bel évènement qui se déroule de surcroît dans mon cinéma de prédilection, en votant pour le prix du public. Ce blog est d’ailleurs partenaire des « Soirées Ciné » du cinéma Etoile Saint-Germain-des-Prés et je vous ferai prochainement à nouveau gagner des places ici pour celui-ci, pour la séance d’ « Un coupable idéal », le 7 janvier.

Mais revenons au « Jour le plus court »: parmi 7 courts -métrages sélectionnés, vous pourrez ainsi découvrir les talents de demain sur grand écran. Les occasions de voir des courts-métrages dans un tel cadre sont trop rares pour vous en priver…

A l’issue des projections, vous pourrez assister à la remise de 2 prix : le Prix du Jury, composé de Stéphane FOENKINOS, Julien RAPPENEAU et Keren ANN (sous réserve), et le Prix du Public.

SOYEZ ACTEUR de la soirée : VOTEZ pour le meilleur court métrage et remettez le Prix du Public ! Chaque film sera programmé une semaine au cinéma Étoile Saint-Germain des Prés !

Les délibérations seront célèbrées autour d’une coupe de champagne qui clôturera cette soirée.

PENSEZ À RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE à l’adresse reservations@etoile-cinemas.com

Les courts métrages programmés :

- Ce n’est pas un film de cow-boys de Benjamin Parent

- Chacun sa nuit de Marina Diaby

- Dans la jungle des villes de Stéphane Démoustier

- Fais croquer de Yassine Qnia

- Le pays qui n’existe pas de Cécile Ducrocq

- Sac de noeuds de Eve Duchemin

- Trois secondes et demie de Edouard Beaucamp

Vous pouvez aussi suivre le Saint-Germain-des-Prés sur twitter ( @Cine_StGermain ), et sur Facebook ( https://www.facebook.com/#!/etoilestgermain?fref=ts ).

Cliquez sur l'affiche pour accéder à ma critique en avant-première du premier long-métrage de Géraldine Maillet "After" avec Raphaël Personnaz et Julie Gayet.