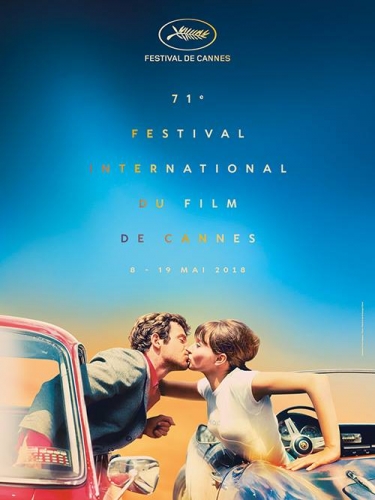

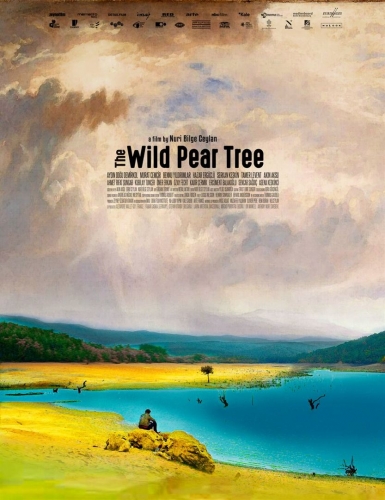

La sélection de The Wild Pear Tree (Le Poirier sauvage) de Nuri Bilge Ceylan en compétition officielle du Festival de Cannes 2018 est pour moi l'occasion de revenir sur la palme d'or du Festival de Cannes 2014, Winter sleep dont vous pouvez retrouver ma critique ci-dessous.

Avant cela, voici le synopsis de The Wild Pear Tree, un des films que j'attends le plus et dont je vous parlerai bien entendu ici :

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

Avant la palme d'or, Nuri Bilge Ceylan avait également remporté :

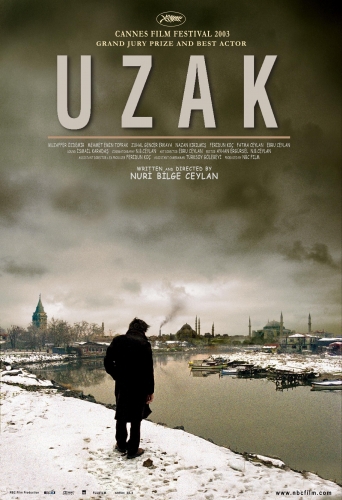

- le grand prix en 2003 pour Uzak (qui avait également obtenu le prix d'interprétation masculine),

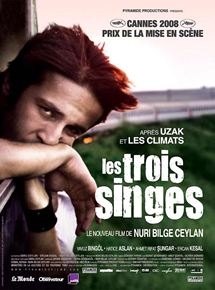

- le prix de la mise en scène en 2008 pour Les 3 singes,

-le grand prix ex-aequo en 2011 pour Il était une fois en Anatolie,

Critique de WINTER SLEEP de Nuri Bilge Ceylan

Winter Sleep a remporté la Palme d’or du 67ème Festival de Cannes, voilà qui complétait le (déjà prestigieux) palmarès cannois de Nuri Bilge Ceylan, un habitué du festival, après son Grand Prix en 2003, pour Uzak, celui de la mise en scène en 2008 pour Les Trois Singes et un autre Grand Prix en 2011 pour Il était une fois en Anatolie. En 2012, il fut également récompensé d’un Carrosse d’Or, récompense décernée dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs par la Société des Réalisateurs de Films à l’un de leurs pairs. Son premier court-métrage, Koza, fut par ailleurs repéré par le festival et devint le premier court turc qui y fut sélectionné, en 1995. Il fut également membre du jury cannois en 2009, sous la présidence d’Isabelle Huppert. Son film Les Climats reçut le prix FIPRESCI de la critique internationale en 2006.

J’essaie de ne jamais manquer les projections cannoises de ses films tant ils sont toujours brillamment mis en scène, écrits, et d’une beauté formelle époustouflante. Winter sleep ne déroge pas à la règle…et c’est d’autant plus impressionnant que Nuri Bilge Ceylan est à la fois réalisateur, scénariste (coscénariste avec sa femme), coproducteur et monteur de son film…et qu’il semble pareillement exceller dans tous ces domaines.

Inspiré de 3 nouvelles de Tchekhov, se déroulant dans une petite ville de Cappadoce, en Anatolie centrale, Winter sleep raconte l’histoire d’Aydin (Haluk Bilginer), comédien à la retraite, qui y tient un petit hôtel avec son épouse de 20 ans sa cadette, Nihal (Melisa Sözen) dont il s’est éloigné sentimentalement, et de sa sœur Necla (Demet Akbağ ) qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements… Et dire que tout avait commencé par la vitre d’une voiture sur laquelle un enfant avait jeté une pierre. La première pierre…

Sans doute la durée du film (3H16) en aura-t-elle découragé plus d’un et pourtant…et pourtant je ne les ai pas vues passer, que ce soit lors de la première projection cannoise ou lors de la seconde puisque le film a été projeté une deuxième fois le lendemain de la soirée du palmarès, très peu de temps après.

La durée, le temps, l’attente sont toujours au centre de ses films sans que jamais cela soit éprouvant pour le spectateur qui, grâce à la subtilité de l’écriture, est d’emblée immergé dans son univers, aussi rugueux puisse-t-il être. Une durée salutaire dans une époque qui voudrait que tout se zappe, se réduise, se consomme et qui nous permet de plonger dans les tréfonds des âmes qu’explore et dissèque le cinéaste. Nuri Bilge Ceylan déshabille en effet les âmes de ses personnages.

Le premier plan se situe en extérieur. Au loin, à peine perceptible, un homme avance sur un chemin. Puis : images en intérieur, zoom sur Aydin de dos face à la fenêtre, enfermé dans sa morale, ses certitudes, son sentiment de supériorité, tournant le dos (à la réalité), ou le passage de l’extérieur à l’intérieur (des êtres) dont la caméra va se rapprocher de plus en plus pour mettre à nu leur intériorité. « Pour bien joué, il faut être honnête », avait dit un jour Omar Sharif à Aydin. Aydin va devoir apprendre à bien jouer, à faire preuve d’honnêteté, lui qui se drape dans la morale, la dignité, les illusions pour donner à voir celui qu’il aimerait -ou croit-être.

Homme orgueilleux, riche, cultivé, ancien comédien qui se donne « le beau rôle », Aydin est un personnage terriblement humain, pétri de contradictions, incroyablement crédible, à l’image de tous les autres personnages du film (quelle direction d’acteurs !) si bien que, aujourd’hui encore, je pense à eux comme à des personnes réelles tant Nuri Bilge Ceylan leur donne corps, âme, vie.

Pour Aydin, les autres n’existent pas et, ainsi, à ses yeux comme aux nôtres, puisque Nihal apparaît au bout de 30 minutes de film seulement. Il ne la regarde pas. Et quand il la regarde c’est pour lui demander son avis sur une lettre qui flatte son ego. C’est à la fois drôle et cruel, comme à de nombreux autres moments du film, comme lorsqu’il raconte à sa sœur une pièce dans laquelle elle ne se souvient visiblement pas l’avoir vu jouer : « La pièce où je jouais un imam. J’entrais en cherchant les toilettes ».

Que de gravité et d’intensité mélancoliques, fascinantes, dont il est impossible de détacher le regard comme s’il s’était agi de la plus palpitante des courses-poursuites grâce au jeu habité et en retenue des comédiens, au caractère universel et même intemporel de l’intrigue, grâce à la beauté foudroyante et presque inquiétante des paysages de la Cappadoce, presque immobile comme un décor de théâtre. L’hôtel se nomme d’ailleurs Othello. Dans le bureau d’Aydin, ancien acteur de théâtre, se trouvent des affiches de Caligula de Camus, et de Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. La vie est un théâtre. Celle d’Aydin, une représentation, une illusion que l’hiver va faire voler en éclats.

Winter sleep, à l’image de son titre, est un film à la fois rude, rigoureux et poétique. Il est porté par des dialogues d’une finesse exceptionnelle mêlant cruauté, lucidité, humour, regrets (« j’ai voulu être ce grand acteur charismatique dont tu rêvais »), comme ces deux conversations, l’une avec sa sœur, l’autre avec Nihal, qui n’épargnent aucun d’eux et sont absolument passionnantes comme dans une intrigue policière, chacune de ces scènes donnant de nouveaux indices sur les caractères des personnages dont les masques tombent, impitoyablement : « Avant tu faisais notre admiration » », « On croyait que tu ferais de grandes choses », « On avait mis la barre trop haut », « Ce romantisme sirupeux », « Cet habillage lyrique qui pue le sentimentalisme », « Ton altruisme m’émeut aux larmes», « Ta grande morale te sert à haïr le monde entier ».

Ces scènes sont filmées en simples champs/contre-champs. La pièce est à chaque fois plongée dans la pénombre donnant encore plus de force aux visages, aux expressions, aux paroles ainsi éclairés au propre comme au figuré, notamment grâce au travail de Gökhan Tiryaki, le directeur de la photographie. Nuri Bilge Ceylan revendique l’influence de Bergman particulièrement flagrante lors de ces scènes.

Les temps de silence qui jalonnent le film, rares, n’en sont que plus forts, le plus souvent sur des images de l’extérieur dont la beauté âpre fait alors écho à celle des personnages. Sublime Nihal dont le visage et le jeu portent tant de gravité, de mélancolie, de jeunesse douloureuse. Pas une seconde pourtant l’attention (et la tension ?) ne se relâchent, surtout pas pendant ces éloquents silences sur les images de la nature fascinante, d’une tristesse éblouissante.

Nuri Bilge Ceylan est terriblement lucide sur ses personnages et plus largement sur la nature humaine, mais jamais cynique. Son film résonne comme un long poème mélancolique d’une beauté triste et déchirante porté par une musique parcimonieuse, sublimé par la sonate n°20 de Schubert et des comédiens exceptionnels. Oui, un long poème mélancolique à l’image de ces personnages : lucides, désenchantés, un poème qui nous accompagne longtemps après la projection et qui nous touche au plus profond de notre être et nous conduit, sans jamais être présomptueux, à nous interroger sur la morale, la (bonne) conscience, et les faux-semblants, les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver. Un peu les nôtres aussi. Et c’est ce qui est le plus magnifique, et terrible.