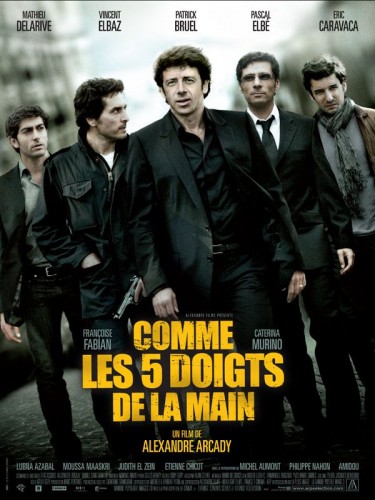

Critique - "Commes les 5 doigts de la main" d'Alexandre Arcady, le 4 novembre 2012, sur France 2

L'acharnement systématique comme celui subi par ce film dont, à lire une large majorité de critiques, j'en étais presque venue à croire que « Rien à déclarer » était un chef d'œuvre à côté, a particulièrement le don de m'agacer. Si « Comme les cinq doigts de la main » n'est pas le film de la décennie, il est aussi loin d'être le pire et il a au moins le mérite de tenir ses promesses. Que les promesses plaisent ou déplaisent, c'est là une autre question dont la réponse négative ne méritait pas un tel déchainement au moment de la sortie de ce film, que je vous recommande de découvrir, ce 4 novembre, sur Fance 2, à 20H45.

Les Hayoun. Cinq frères semblables et très différents dont le père est mort très tôt. L'aîné, Dan, (Patrick Bruel) dirige un restaurant. D'ailleurs, il dirige aussi la famille. Il a repris le rôle du patriarche avec trois de ses frères que sont Jonathan (Pascal Elbé), le pharmacien nerveux, le plus religieux et doux des trois qui tient aux valeurs de la famille ; Julien (Eric Caravaca), professeur, un peu décalé ; Michael (Mathieu Delarive), le chien fou qui brûle son existence et son argent au pocker. Enfin, il y a le cadet David (Vincent Elbaz) avec lequel c'est plus compliqué : il s'est éloigné de la famille depuis plusieurs années et réapparaît brusquement et avec lui un lourd secret. Les cinq frères vont alors s'unir pour défendre et venger la mémoire de leur père assassiné. Quant à leur mère Suzie, elle survit grâce à l'amour de ses fils et des traditions juives qu'elle suit scrupuleusement.

Tout au long de sa filmographie, Alexandre Arcady s'est attaché à dépeindre la communauté juive et l'exil (il quitte l'Algérie devenue indépendante pour la France à 15 ans) souvent associées à des thématiques mafieuses (Le Grand Pardon) ou policières (Hold up, L'Union sacrée). Sans doute ses détracteurs s'attendaient-ils à une sorte de Grand Pardon 3. Or, avec ce nouveau film, Arcady (même si la trame de fond est policière) s'est avant tout attaché à dépeindre la vie familiale et à faire l'éloge de l'amour fraternel.

Les quarante premières minutes du film, il s'attèle ainsi à montrer chacun des frères ensemble puis individuellement dans leurs milieux respectifs mettant l'accent sur leurs différences mais aussi leur solidarité. Autour d'eux gravitent quelques femmes : l'épouse fidèle de Jonathan, l'épouse séduisante et séductrice de Dan, Linda ( Caterina Murino). Le retour de David va venir briser un moment cette harmonie fragile, une rancœur passée le liant à Dan, avant que la solidarité familiale ne reprenne le dessus.

Quand je parle d'un film qui tient ses promesses, je pense au sujet de départ, celui de la solidarité familiale, de l'amour fraternel. Cette famille prend vie sous nos yeux et le spectateur s'attache assez rapidement aux protagonistes (en tout cas, je m'y suis attachée) regrettant néanmoins que certains personnages ne soient pas davantage fouillés, esquissés comme autant d'histoires possibles. Ce qui se justifie néanmoins puisque ce sont les cinq frères le cœur de l'histoire et non ceux qui gravitent autour d'eux. Sans doute certains ont-ils été déçus s'attendant à un thriller âpre et haletant, et même si la vie confortable des cinq frères bascule dans la violence, là n'était de toute façon pas le sujet. Un plan rappelant d'ailleurs « Vincent, François, Paul et les autres » de Claude Sautet (film phare sur l'amitié), le souligne d'ailleurs.

C'est dans les face-à-face entre deux personnages qu'Arcady est ici le meilleur pour créer la tension et donner du souffle à l'intrigue: les deux frères Dan et David l'un face à l'autre (sans doute ce face-à-face aurait-il été meilleur si David avait été interprété par Anconina comme c'était initialement prévu), ou Dan face à sa femme Linda, couple électrique qui doit sa crédibilité à la fois au magnétisme de Patrick Bruel, dont c'est la cinquième et judicieuse collaboration avec Arcady (qui a aussi prouvé notamment dans le très beau film de Claude Miller, « Un secret », qu'il pouvait avoir des rôles beaucoup plus en retenue), et de Caterina Murino. Des scènes beaucoup plus porteuses de tension que l'assaut final où les cinq frères ont beaucoup plus l'air de jouer à la guerre que de se battre.

Alors, certes, le dénouement est superflu et larmoyant (encore qu'il soit justifié par le thème de départ), et le traitement parfois désuet ou archétypal (ce qui d'ailleurs contribue au rythme et à l'efficacité) mais c'est aussi parfois ce que l'on attend du cinéma, de ce cinéma et qu'on pardonne d'ailleurs beaucoup plus facilement aux films venus d'Outre-Atlantique. Quant à la musique, elle n'est pas plus omniprésente que dans un film d'Olivier Marchal, et est toujours au service du sujet et de l'atmosphère. En tout cas, rien ne justifiait cet emballement contre ce film qui est ce qu'il aspirait à être : un film très divertissant qui dépeint une communauté et fait l'éloge de l'amour filial et fraternel. Dussé-je être la seule, si vous souhaitez passer un bon moment, je vous recommande « Comme les cinq doigts de la main » qui sera au moins aussi efficace qu'une grande majorité de blockbusters américains et a le mérite de tenir ses promesses et d'être réalisé par un cinéaste sincère et fidèle à ses thèmes de prédilection et sans doute à ses racines dont ils sont indissociables.