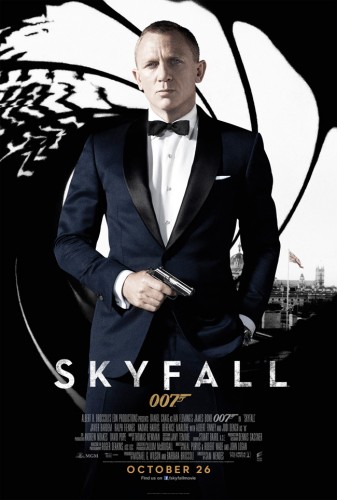

Critique de « Skyfall » de Sam Mendes avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem

« Skyfall » est le 23ème James Bond, lequel célèbre ce mois-ci ses 50 ans au cinéma (déjà), le troisième James Bond incarné par Daniel Craig après « Casino Royale » en 2006 et « Quantum of Solace » en 2008 qui nous a habitués à ce nouveau James Bond plus tourmenté, plus sombre, plus viril, plus glacial, plus humain, s’écartant du personnage du svelte dandy au sourire ravageur et carnassier aussi collectionneur de gadgets que de James Bond girls. Sixième acteur à incarner le célèbre héros de Ian Flemming, Daniel Craig est aussi à mon avis le meilleur (après Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby), en tout cas celui qui a apporté le plus d’épaisseur, de séduction brute, et de complexité au personnage. J’en attendais donc beaucoup de ce troisième Bond avec Daniel Craig, d’autant que c’est pour la première fois Sam Mendes qui se charge de la réalisation, réalisateur notamment du chef d’œuvre (et j’emploie toujours ce terme avec parcimonie) « Les Noces rebelles ».

Premier plan : la silhouette de Bond apparaît, obscure, dans l’ombre. Tout est dit. Sam Mendes abusera d’ailleurs un peu de cette image.

Cette fois, tout commence par la mort de Bond (Daniel Craig), tué par Eve (Naomie Harris), un autre agent. Une liste d’agents infiltrés se retrouve entre de mauvaises mains, et ces derniers sont dangereusement exposés. Pour couronner le tout, le MI6 est attaqué et M (Judi Dench) doit faire déménager l’Agence. Son autorité est remise en cause par Mallory (Ralph Fiennes), le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. C’est donc une nouvelle fois vers Bond (dont vous vous doutez bien qu’il ne peut mourir, a fortiori au début) que M va se tourner. Ce dernier va devoir agir dans l’ombre pour retrouver et mettre hors d’état de nuire le mystérieux Sylva (Javier Bardem), à l’origine de cette double menace, intérieure et extérieure, dont est victime le MI6…

Cela commence comme toujours ou presque par une poursuite spectaculaire, époustouflante, haletante et captivante, cette fois à Istanbul, mais qui, pour une fois, au lieu de laisser un Bond triomphant le laisse pour mort, tué par une de ses consoeurs. C’est donc vivant (évidemment, comme « demain ne meurt jamais », Bond non plus) mais affaibli que nous le retrouvons. Il doit même repasser les tests validant ses qualités d’agent auxquels il échoue d’ailleurs. Bond, comme c’était déjà amorcé dans « Casino Royale », et plus que jamais, n’est donc plus le héros invincible et insensible, flegmatique, des premières adaptations néanmoins, s’il meurt ici, c’est pour mieux renaitre.

L’histoire de ce nouveau Bond est en effet celle d’un retour aux sources puisque, pour la première fois, est évoquée son enfance. Bond n’est donc pas une sorte de machine de guerre mais un être de chair et de sang, construit par une blessure d’enfance. Après un périple qui le mènera d’Istanbul à Shanghai en passant par Londres, c’est donc dans sa terre natale écossaise que nous le retrouverons, dans un paysage abandonné d’une tristesse d’une beauté étrangement envoûtante.

La sublime photographie est signée Roger Deakins et donne au film cet aspect mélancolique, dans la lande écossaise mais aussi à Shanghai ou Macao avec les reflets des néons et des lumières phosphorescentes ( avec des plans remarquables entre Wong Kar Wai et Hitchcock dans "Fenêtre sur cour") dans une tour de verre ou encore dans un temple transformé en casino et somptueusement illuminé.

Terminée aussi la guerre froide, Bond s’adapte désormais au monde moderne qui l’entoure et après le Chiffre (Mads Mikkelsen) et le Français Mathieu Amalric, il se retrouve confronté à un hacker redoutablement ironique et sans pitié incarné par un Javier Bardem décoloré car tout James Bond qui se respecte a évidemment son méchant qui n’est néanmoins plus un monstre sanguinaire qui veut dominer le monde interprété par un acteur au physique patibulaire et au jeu grandiloquent mais ici, comme James Bond d’ailleurs dans « Quantum of Solace », un homme assoiffé de vengeance. Cela donnera d’ailleurs lieu à un face à face savoureux…et à une révélation qui le sera tout autant.

Si les 2H40 passent allègrement, si c’est du divertissement de haute voltige qui ravira autant les inconditionnels de Bond que les amateurs, si Craig demeure le meilleur Bond, ce « Skyfall » souffre néanmoins d’un scénario (John Logan ici à la rescousse du tandem Neal Purvis-Robert Wade ) parfois trop léger. L’intrigue tient en une ligne et est moins sophistiquée que celle de « Quantum of Solace » et surtout de « Casino Royale » et la psychologie des personnages féminins (la française Bérénice Marlohe a néanmoins une belle scène mêlant peur et arrogance) n’atteint pas celle de Vesper dans « Casino Royale ». D’ailleurs, la vraie dame de cœur, et finalement la vraie James Bond girl est ici M. écartelée entre sa loyauté envers Bond et celle envers sa mission qui prime comme toujours sur tout le reste et la rend souvent intraitable.

Ce James Bond marque aussi le retour de l’Aston Martin B25 et le retour de Q (sous les traits du jeune Ben Whishaw). Plutôt que de recourir à des gadgets sans cesse plus sophistiqués et à une surenchère, s’inspirant de « Dans la mort aux trousses » qui avait renouvelé la course poursuite (auparavant toujours dans des lieux étroits et sombres), c’est dans l’immensité d’un paysage désert, armé d’un seul fusil et de son imagination débordante, que s’achève ce Bond.

« Skyfall » est avant tout un hommage à James Bond, celui qui meurt, et même fait table rase du passé, pour mieux renaitre. Ce James Bond austère est porté par la musique ensorcelante d’Adèle (quel générique hypnotique et admirable) mais aussi par une photographie mélancolique, crépusculaire et somptueuse, l’interprétation mêlant élégance et dureté de Daniel Craig, l’humour de retour par petites touches, qui en font un divertissement remarquable malgré les dialogues parfois assez pauvres ( on se souvient avec regret de la joute verbale entre Bond et Vesper dans « Casino Royale » et de leur duel sensuel) et malgré un scénario perfectible (certaines scènes manquent d’émotion alors qu’elles auraient pu s’y prêter, Mendes se concentrant davantage sur l’action et alors que « Casino royale », décidément le meilleur Bond, alternait intelligemment les scènes d'action pure, de suspense -aussi bien dans les scènes d'action que celles de poker, véritable combat intellectuel-, et de romance).

Vous l’aurez compris : ce « Skyfall », malgré ces quelques réserves, vaut néanmoins le voyage et sait, comme toujours, nous faire attendre avec plus d’impatience encore le prochain, après ce Bond qui passe de l’ombre à la lumière, tue le mythe pour mieux le faire renaitre.