Critique - ELEANOR THE GREAT de Scarlett Johansson

Ce film fut présenté en sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2025 et en compétition du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2025 dans le cadre duquel je l’ai découvert. Il a obtenu le prix du public de la ville de Deauville. Deux actrices présentaient ainsi leur premier long-métrage en compétition à Deauville cette année : Kristen Stewart (The Chronology of water) et Scarlett Johansson. Ces deux films, certes très différents, l’un étant aussi visuellement inventif que l’autre est policé, évoquaient cependant tous deux le poids de chagrins (là aussi très dissemblables) condamnés au silence.

Avec The Chronology of water (adaptation de La Mécanique des fluides de Lidia Yuknavitch), qui a ainsi récolté le Prix de la Révélation à Deauville, Kristen Stewart signe un film audacieux, impressionniste, âpre et sensible. « Disparaître dans l'imagination » : telle est une idée formulée dans le film. Là est peut-être la clef de tout, pour laisser les écorchures apparaître, les panser, les penser sans entraves. Disparaître dans l'imagination et y renaître. Un film sur une femme qui saigne qui ne peut pas appeler à l'aide. Lors de la rencontre avec le public deauvillais qui a succédé à la projection du film, la réalisatrice a ainsi évoqué comme référence Tarkovski et la nécessité pour les films de « nous aider à nous comprendre nous-mêmes ».

Dans Eleanor The Great, Eleanor va, quant à elle, être victime de son imagination qui, dans un premier temps, va en effet l’aider à endormir sa souffrance.

Si Eleanor The Great est le premier long-métrage réalisé par la comédienne Scarlett Johansson, elle avait déjà réalisé un court-métrage, These vagabond shoes (2009), dans lequel elle jouait également.

Si son film est une fiction, elle l’a cependant dédié à sa grand-mère, Dorothy Sloan.

Eleanor Morgenstein (formidable June Squibb) est une femme de 94 ans pleine de vivacité. Après une perte bouleversante, elle raconte une histoire qui prend un tournant dangereux…

Espiègle et joviale, Eleanor attire d’emblée notre empathie. Cela commence dans une chambre d’un appartement en Floride, bercée par la douce lumière du jour levant. Là où Eleanor partage son quotidien avec son amie Bessie avec qui elle entretient une relation tendre et complice depuis la mort de son mari, onze ans plus tôt. Les journées s’écoulent avec sérénité. Mais quand Bessie meurt à son tour, pour la première fois depuis onze ans, la nonagénaire se retrouve seule et démunie face à sa solitude. Elle prend alors la décision de quitter la Floride pour rejoindre sa fille et son petit-fils à New-York. Sa fille, qui ne sait que faire de cette présence encombrante, lui recommande de s’inscrire à une chorale d’un centre communautaire juif. Là, Eleanor se trompe de salle, et se retrouve au milieu d’un groupe de soutien pour rescapés de l’Holocauste dans lequel chacun raconte son histoire. Quand on demande à Eleanor (dont on a auparavant découvert le fort potentiel d’affabulatrice) de se présenter et de raconter la sienne, elle reprend alors celle de son amie Bessie dont la famille fut déportée, et se fait passer pour une survivante de la Shoah. Son histoire bouleverse Nina (Erin Kellyman), une étudiante en journalisme et fille d’un présentateur star. Elle propose à Eleanor de se confier à elle pour qu’elle écrive un article sur cette histoire. Eleanor finit par accepter. La jeune fille ayant aussi perdu sa mère, un lien inattendu se noue entre les deux femmes malgré les décennies qui les séparent, toutes deux étant éprouvées par un deuil et forcées de vivre leur peine en silence face au déni de l’entourage. Que l’on ait 20 ans ou 94 ans, le deuil demeure tabou, et une épreuve…

Le film a été tourné à New York, sur l’île de Coney Island. Scarlett Johansson a fait appel à des rescapés de la Shoah (rencontrés grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et d’autres organisations) pour interpréter les membres du groupe de parole. Elle désirait que son film soit aussi un hommage aux rescapés de la Shoah qui avaient refait leur vie en Amérique après avoir appris, en 2020 seulement, que son arrière-grand-oncle, Mosze Szlamberg, et sa famille avaient péri dans le ghetto de Varsovie.

Comment supporter l’absence ? Que ne ferait-on pas pour surmonter la solitude ? Comment continuer à vivre quand des blessures ineffables vous rongent ? Si le mensonge d’Eleanor est particulièrement immoral et condamnable, pouvons-nous vraiment la blâmer alors qu’elle souhaitait sans doute avant tout au début faire revivre son amie plus que s’approprier son histoire ? La délicatesse de l’écriture et la tendresse du regard que la réalisatrice porte sur son personnage mythomane fait en sorte que le récit se maintient toujours sur le fil, avec justesse et pudeur. Eleanor a avant tout envie de faire résonner l’histoire de son amie qui n’a jamais pu transmettre son récit. C’est aussi une manière de la faire revivre et exister à travers elle. Si notre raison la désapprouve, elle ne perd jamais notre empathie, alors qu’elle s’enferme pourtant de plus en plus dans son mensonge. Elle est avant tout dévastée par le chagrin. La réalisatrice ne la condamne pas mais brosse au contraire le portrait bouleversant d’une nonagénaire qui est une femme qui souffre et dont la douleur est inaudible et qui vibre de nouveau au contact de cette jeune femme qui la comprend et partage une peine similaire. Scarlett Johansson donne à voir un visage inhabituel, celui d’une femme de 94 ans, et en fait une héroïne attachante à laquelle nous nous identifions. Avec cette audace derrière une réalisation convenue (audace du sujet délicat, audace de choisir une héroïne de cet âge), Scarlett Johansson réalise un film courageux qui est le portrait d’une solitude universelle, avant tout. De cet éclat qui illumine le visage quand elle trouve un écho.

Les dialogues savoureux du scénario signé Tory Kamen (qui s’est inspirée de sa propre histoire familiale) et les images de la directrice de la photographie française Hélène Louvart contribuent aussi à la délicatesse de ce portrait. De même que la musique de Dustin O’Halloran, douce, mélancolique, avec quelques notes de folie, dominée par le piano, qui accompagne ce regard empathique portée sur Eleanor. Quelques standards viennent compléter la bande originale, standards du jazz comme Is you is or is you ain't my baby de Louis Jordan. La longue liste de musiques inclut également des tubes pop des années 90 comme Save the best for last de Vanessa Williams.

Le film, éloge de l’empathie et de l’amitié à tout âge, d’une grande simplicité qui sied au sujet, lumineux aussi, touche en plein cœur, en nous parlant de deuil, de chagrin, d’amitié, d’amour et de solitude, et nous fait habilement passer du rire aux larmes. Un film poignant, intense, drôle et tendre, pudique, sur les douleurs indicibles et le pardon, écrite et filmée avec beaucoup de délicatesse, qui nous donne envie de traverser l’écran pour prendre Eleanor dans nos bras, et lui dire que tout ira bien, que nous la comprenons, et que Bessie lui pardonne.

« Il faut parler des choses qui nous rendent tristes. » « J'avais peur d'admettre que j'ai le cœur brisé ». Ces deux phrases extraites du film illustrent ainsi le « tabou du chagrin ». Il y a parfois des mots, des personnages et des images qui vous donnent envie de respirer plus que jamais le parfum du présent et de savourer la beauté incendiaire de ce qui vous environne, à Deauville en l’occurrence. C’est déjà une excellente raison d’aller voir ce film, non ?

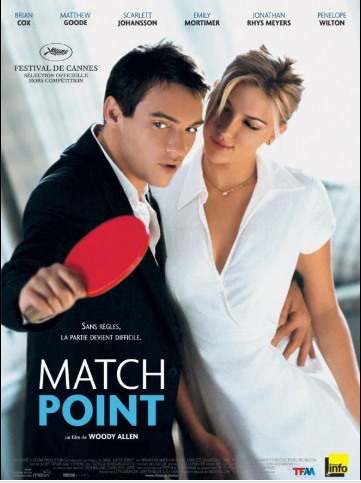

Et parce que Scarlett Johansson sera pour moi toujours et avant tout le personnage de Nola Rice, en bonus, ci-dessous, ma critique de Match point de Woody Allen.

Critique de MATCH POINT de Woody Allen

Un jeune irlandais d'origine modeste, Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyer) se fait employer comme professeur de tennis dans un club huppé londonien. C'est là qu'il sympathise avec Tom Hewett (Matthew Goode), jeune homme de la haute société britannique avec qui il partage une passion pour l'opéra. Chris fréquente alors régulièrement les Hewett et fait la connaissance de Chloe (Emily Mortimer), la sœur de Tom, qui tombe immédiatement sous son charme. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et donc à gravir l'échelle sociale, il rencontre Nola Rice (Scarlett Johansson), la pulpeuse fiancée de Tom venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre et, comme lui, d'origine modeste. Il éprouve pour elle une attirance immédiate, réciproque. Va alors commencer entre eux une relation torride.

Je mets au défi quiconque n'ayant pas vu le nom du réalisateur au préalable de deviner qu'il s'agit là d'un film de Woody Allen, si ce n'est qu'il y prouve son génie, dans la mise en scène, le choix et la direction d'acteurs, dans les dialogues et dans le scénario, Match point atteignant d'ailleurs pour moi la perfection scénaristique.

Woody Allen réussit ainsi à nous surprendre, en s'affranchissant des quelques « règles » qui le distinguent habituellement : d'abord en ne se mettant pas en scène, ou en ne mettant pas en scène un acteur mimétique de ses tergiversations existentielles, ensuite en quittant New York qu'il a tant sublimée. Cette fois, il a en effet quitté Manhattan pour Londres, Londres d'une luminosité obscure ou d'une obscurité lumineuse, en tout cas ambiguë, à l'image du personnage principal, indéfinissable.

Dès la métaphore initiale, Woody Allen nous prévient (en annonçant le thème de la chance) et nous manipule (pour une raison que je vous laisse découvrir), cette métaphore faisant écho à un rebondissement (dans les deux sens du terme) clé du film. Une métaphore sportive qu'il ne cessera ensuite de filer : Chris et Nola Rice se rencontrent ainsi autour d'une table de ping pong et cette dernière qualifie son jeu de « très agressif ».

Match point, contrairement à ce que son synopsis pourrait laisser entendre, n'est pas une histoire de passion parmi d'autres (passion dont il filme d'ailleurs et néanmoins brillamment l'irrationalité et la frénésie suffocante que sa caméra épouse) et encore moins une comédie romantique (rien à voir avec Tout le monde dit I love you pour lequel Woody Allen avait également quitté les Etats-Unis) : ainsi dès le début s'immisce une fausse note presque imperceptible, sous la forme d'une récurrente thématique pécuniaire, symbole du mépris insidieux, souvent inconscient, que la situation sociale inférieure du jeune professeur de tennis suscite chez sa nouvelle famille, du sentiment d'infériorité que cela suscite chez lui mais aussi de sa rageuse ambition que cela accentue, fausse note qui va aller crescendo jusqu'à la dissonance paroxystique, dénouement empruntant autant à l'opéra qu'à la tragédie grecque. La musique, notamment de Verdi et de Bizet, exacerbe ainsi encore cette beauté lyrique et tragique.

C'est aussi le film des choix cornéliens, d'une balle qui hésite entre deux camps : celui de la passion d'un côté, et de l'amour, voire du devoir, de l'autre croit-on d'abord ; celui de la passion amoureuse d'un côté et d'un autre désir, celui de réussite sociale, de l'autre (Chris dit vouloir « apporter sa contribution à la société ») réalise-t-on progressivement. C'est aussi donc le match de la raison et de la certitude sociale contre la déraison et l'incertitude amoureuse.

A travers le regard de l'étranger à ce monde, Woody Allen dresse le portrait acide de la « bonne » société londonienne avec un cynisme chabrolien auquel il emprunte d'ailleurs une certaine noirceur et une critique de la bourgeoisie digne de La cérémonie que le dénouement rappelle d'ailleurs.

Le talent du metteur en scène réside également dans l'identification du spectateur au (anti)héros et à son malaise croissant qui trouve finalement la résolution du choix cornélien inéluctable, aussi odieuse soit-elle. En ne le condamnant pas, en mettant la chance de son côté, la balle dans son camp, c'est finalement notre propre aveuglement ou celui d'une société éblouie par l'arrivisme que Woody Allen stigmatise. Parce-que s'il aime (et d'ailleurs surtout désire) la jeune actrice, Chris aime plus encore l'image de lui-même que lui renvoie son épouse : celle de son ascension.

Il y a aussi du Renoir dans ce Woody Allen qui dissèque les règles d'un jeu social, d'un match fatalement cruel ou même du Balzac car rarement le ballet de la comédie humaine aura été aussi bien orchestré.

Woody Allen signe un film d'une férocité jubilatoire, un film cynique sur l'ironie du destin, l'implication du hasard et de la chance. Un thème que l'on pouvait notamment trouver dans La Fille sur le pont de Patrice Leconte. Le fossé qui sépare le traitement de ce thème dans les deux films est néanmoins immense : le hiatus est ici celui de la morale puisque dans le film de Leconte cette chance était en quelque sorte juste alors qu'elle est ici amorale, voire immorale, ...pour notre plus grand plaisir. C'est donc l'histoire d'un crime sans châtiment dont le héros, sorte de double de Raskolnikov, est d'ailleurs un lecteur assidu de Dostoïevski (mais aussi d'un livre sur Dostoïevski, raison pour laquelle il épatera son futur beau-père sur le sujet), tout comme Woody Allen à en croire une partie la trame du récit qu'il lui « emprunte ».

Quel soin du détail pour caractériser ses personnages, aussi bien dans la tenue de Nola Rice la première fois que Chris la voit que dans la manière de Chloé de jeter négligemment un disque que Chris vient de lui offrir, sans même le remercier. Les dialogues sont tantôt le reflet du thème récurrent de la chance, tantôt d'une savoureuse noirceur (« Celui qui a dit je préfère la chance au talent avait un regard pénétrant sur la vie », ou citant Sophocle : « n'être jamais venu au monde est peut-être le plus grand bienfait »...). Il y montre aussi on génie de l'ellipse (en quelques détails il nous montre l'évolution de la situation de Chris...).

Cette réussite doit aussi beaucoup au choix des interprètes principaux : Jonathan Rhys-Meyer qui interprète Chris, par la profondeur et la nuance de son jeu, nous donnant l'impression de jouer un rôle différent avec chacun de ses interlocuteurs et d'être constamment en proie à un conflit intérieur, Scarlett Johansson d'une sensualité à fleur de peau qui laisse affleurer une certaine fragilité (celle d'une actrice en apparence sûre d'elle mais en proie aux doutes quant à son avenir de comédienne) pour le rôle de Nola Rice qui devait être pourtant initialement dévolu à Kate Winslet, Emily Mortimer absolument parfaite en jeune fille de la bourgeoisie londonienne, naïve, désinvolte et snob qui prononce avec la plus grande candeur des répliques inconsciemment cruelles (« je veux mes propres enfants » quand Chris lui parle d'adoption ...). Le couple que forment Chris et Nola s'enrichit ainsi de la fougue, du charme électrique, lascif et sensuel de ses deux interprètes principaux.

La réalisation de Woody Allen a ici l'élégance perfide de son personnage principal, et la photographie une blancheur glaciale semble le reflet de son permanent conflit intérieur.

Le film, d'une noirceur, d'un cynisme, d'une amoralité inhabituels chez le cinéaste, s'achève par une balle de match grandiose au dénouement d'un rebondissement magistral qui par tout autre serait apparu téléphoné mais qui, par le talent de Woody Allen et de son scénario ciselé, apparaît comme une issue d'une implacable et sinistre logique et qui montre avec quelle habileté le cinéaste a manipulé le spectateur (donc à l'image de Chris qui manipule son entourage, dans une sorte de mise en abyme). Un match palpitant, incontournable, inoubliable. Un film audacieux, sombre et sensuel qui mêle et transcende les genres et ne dévoile réellement son jeu qu'à la dernière minute, après une intensité et un suspense rares allant crescendo. Le témoignage d'un regard désabusé et d'une grande acuité sur les travers et les blessures de notre époque. Un chef-d'œuvre à voir et à revoir !