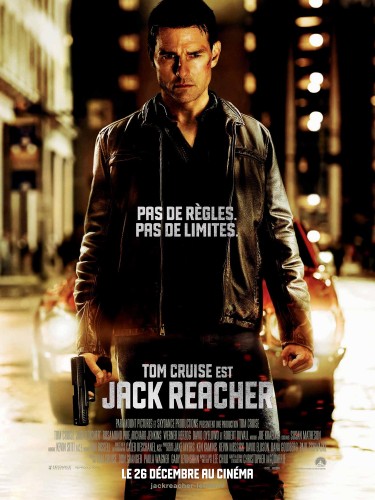

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Pourquoi Deauville est MA ville idéale:

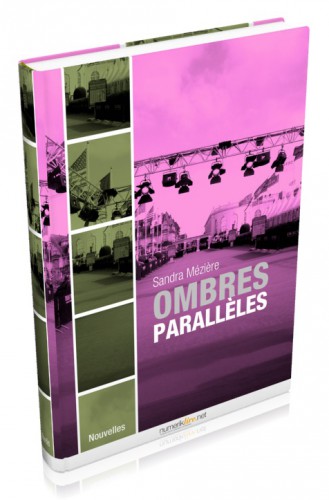

En juillet dernier, un site m’avait demandé quelle serait la ville parfaite sur laquelle j’aurais envie d’écrire une « journée parfaite ». Je n’avais pas eu à réfléchir bien longtemps. Après avoir assisté au Festival du Cinéma Américain de Deauville vingt années consécutives, de l’ouverture à la clôture, chaque année, quoiqu’il arrive, après une dizaine de festivals du Film Asiatique de Deauville, après avoir fait partie de divers jurys dans ces deux festivals, , après y avoir vécu tant de moments magiques et mémorables, après avoir eu le plaisir que, en Mai dernier, soit publié mon roman se déroulant intégralement à Deauville « Les Orgueilleux » -Editions Numeriklivres- puis mon recueil de nouvelles « Ombres parallèles » dont deux nouvelles se déroulent à Deauville (avec une photo de couverture prise à Deauville) sans parler du souvenir d’un Noël inoubliable, choisir Deauville relevait de l’évidence car je crois pouvoir dire bien connaître cette charmante petite ville normande et ainsi parler en connaissance de cause (tous ces séjours mis but-à-bout, j’ai dû y passer pas loin d’une année entière). Je n’exagère pas non plus en disant que ma rencontre avec Deauville a été un vrai coup de foudre qui a changé le cours de mon existence… Retour sur cette passion deauvillaise et sur une journée idéale (ma journée idéale) à Deauville en 13 étapes. Le lieu rêvé pour ceux qui n'ont pas encore décidé où passer le réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre.

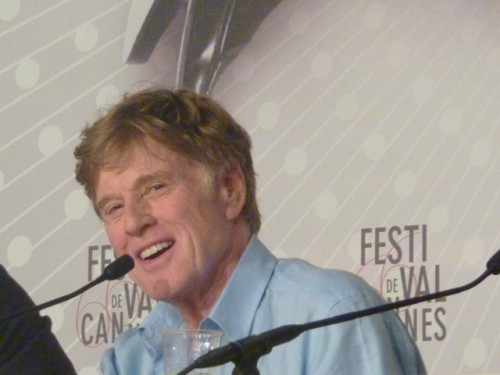

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Parler d’une journée idéale à Deauville est déjà un pléonasme. Il me semble n’y avoir vécu que des journées idéales. Deauville est une ville à la fois calme et (très) animée (je suis chaque jour impressionnée par les multiples activités qui y sont proposées tout au long de l’année sans parler d’évènements nationaux ou internationaux comme le G8 en 2011 ou la Solitaire du Figaro que Deauville accueillera en 2014 ), idéale autant pour se distraire que pour se reposer. Bien que la connaissant par cœur le charme opère. A chaque fois.

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Je ne connais pas d’endroits, ou si peu, dont la beauté soit aussi agréablement versatile, dont les couleurs et la luminosité lui procurent une telle hétérogénéité de visages. Oui, Deauville a mille visages. Loin de l’image de 21ème arrondissement de Paris à laquelle on tendrait à la réduire (qu’elle est aussi, certes), ce qui m’y enchante et ensorcelle se situe ailleurs : dans ce sentiment exaltant que procurent sa mélancolie étrangement éclatante et sa nostalgie paradoxalement joyeuse. Mélange finalement harmonieux de discrétion et de tonitruance. Tant de couleurs, de visages, de sentiments que j’éprouve la sensation de la redécouvrir à chaque fois. Bien sûr, je la préfère très tôt le matin, mystérieuse, presque déserte, qui émerge peu à peu des brumes et de l’obscurité nocturnes, dans une âpre luminosité qui se fait de plus en plus évidente, incontestable et enfin éblouissante. Ou le soir, quand le soleil décline et la teinte de couleurs rougeoyantes, d’un ciel incendiaire d’une beauté insaisissable et improbable et que je m’y laisse aller à des rêveries et des espoirs insensés.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

A l’image des êtres les plus intéressants, Deauville ne se découvre pas forcément au premier regard mais se mérite et se dévoile récompensant le promeneur de sa beauté incendiaire et ravageuse aux heures les plus solitaires, avec des couleurs aux frontières de l’abstraction, tantôt oniriques, tantôt presque inquiétantes.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Une journée idéale en 12 étapes:

C’est parti pour une journée idéale à Deauville, en 12 étapes, et même un peu plus. Je vous garantis que, dans cette ville particulièrement dynamique, il est impossible de s’ennuyer…ou, à l’inverse, agréable de s’y ennuyer (par choix). Laissez-vous guider!

1/Promenade matinale sur les planches

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

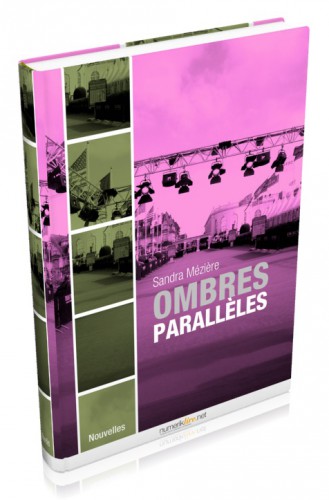

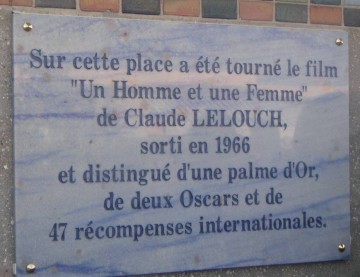

Une journée deauvillaise idéale commence toujours pour moi par une promenade sur les planches, de préférence de bonne heure pour voir le soleil s’y lever, pour admirer la myriade de couleurs que prend alors la mer et dont sont alors auréolées les planches, pour admirer le caractère joliment versatile du paysage. Ces planches, je les ai arpentées des milliers de fois, et il me semble que la vue qui s’y donne à voir n’est jamais la même. L’émotion qu’elles me procurent est en revanche toujours au rendez-vous. Un sentiment de bien-être, une paradoxale mélancolie joyeuse. L’endroit idéal pour forger des rêves impossibles qui, peut-être disparaitront confrontés aux lueurs plus criardes de la réalité, mais naitront à nouveau le lendemain lors d’une nouvelle promenade sur ces mêmes planches à la lumière incroyablement changeante. Et puis il y a les cabines qui jalonnent les planches, ornées des noms des acteurs qui ont fréquenté les festivals de Deauville et qui me rappellent aussi tant de souvenirs. Parfois des chevaux galopent sur la plage. Et tout cela semble sorti tout droit d’un doux songe. Quand il ne me semble pas apercevoir la Mustang de Jean-Louis Trintignant immortalisée par Lelouch dans le sublime « Un homme et une femme » ou cette femme avec son chien qui lui a donné l’idée de ce chef d’œuvre qui a reçu tant de récompenses amplement méritées …Douce confusion entre cinéma et réalité.

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

2/ Petit-déjeuner au bar du soleil ou chez Dupont

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Ensuite, pour continuer à profiter du spectacle et pour obéir à des exigences plus prosaïques, je vais prendre mon petit-déjeuner au Bar du soleil ou chez son jumeau le Bar de la mer, aussi pour continuer à observer ce spectacle de la nature auquel s’ajoutera bientôt celui des déambulations des vacanciers et Deauvillais les plus matinaux. Et j’y rêve que le temps suspende son vol…

Photo ci-dessus extraite du site officiel du Salon de thé Dupont

Parfois je peux aussi choisir de prendre le petit-déjeuner chez Dupont « avec un thé » l’incontournable salon de thé du centre de Deauville, avec son intérieur chic et doucement suranné, et sa terrasse face à la statue du Duc de Morny.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

3/ Quelques brasses dans la piscine olympique ou un match de tennis

Cela se complique ensuite tant les activités possibles sont nombreuses. Je passe, un peu trop rapidement, sur le marché, toujours très achalandé, vivant et coloré, direction la piscine de la Thalasso, piscine olympique (50 mètres) s’il vous plait ! Piscine d’eau de mer chauffée à 28°C qui plus est. Entièrement rénovée en 2006, cette piscine est un havre de paix qui me permet de faire de longues brasses sans être dérangée tout en profitant de la belle lumière normande qui perce à travers les baies vitrées. Des cours d’aquagym y sont également proposés. Je peux aussi me laisser tenter un tennis sur un des nombreux courts de Deauville.

4/ Une virée shopping dans le centre

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Ce n’est pas pour rien que Deauville est surnommé le 21ème arrondissement de Paris. Dans quelques mètres carrés, vous retrouverez toutes les marques les plus prestigieuses présentes avenue Montaigne ou à Saint-Germain-des-Prés. Même si vos moyens ne vous permettent pas d’y faire des achats, vous ne pourrez pas ne pas admirer les splendides vitrines de Chez Ralph Lauren ou de chez Hermès ou des autres boutiques de l’impeccable et resplendissante rue du Casino, aussi impeccable que les allers d’un célèbre parc d’attraction auquel l’aspect irréel et réconfortant de Deauville me fait souvent songer. Un petit tour au Printemps (qui n’a rien d’un grand magasin impersonnel mais qui s’apparente plutôt à une grande et belle boutique en style normand) ou dans la magnifique boutique Gant sont également des rituels incontournables. Un peu plus loin, place Morny, vous trouverez aussi des marques plus économiques comme « Petit Bateau ». Vous y trouverez aussi de belles boutiques de décoration avec des articles à tous les prix.

5/ Le déjeuner : un choix cornélien

Photo ci-dessus, du restaurant La Flambée

Les choses se compliquent encore avec le déjeuner tant les choix sont multiples et cornéliens ! Un séjour deauvillais ne serait pas pour moi un séjour digne de ce nom sans un passage au restaurant « La Flambée », pour de délicieuses grillades dans un cadre agréable et une salle spacieuse récemment rénovée. L’accueil, pour ne rien gâcher, est particulièrement affable.

Si vous avez envie d’un repas plus économique, il y a également l’incontournable pizzeria Barbara de l’étage de laquelle vous surplomberez le centre de Deauville.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Bien entendu, je ne peux pas ne pas vous conseiller l’incontournable brasserie Miocque, pour ses délicieuses entrecôtes, ses tagliatelles au saumon, son impayable et pittoresque patron et son ambiance qui est un savoureux mélange entre un dessin de Kiraz, un film d’Audiard et un film de Claude Sautet (oui, étrange mélange, j’en conviens). Les murs sont ornés des photos du patron avec tous ses célèbres habitués, mais ne soyez pas impressionnés ou découragés par cette décoration ostentatoire…ni par les inscriptions « réservé » sur toutes les tables. La clientèle y est choisie avec parcimonie, alors pour éviter d’être refoulé (c’st TOUJOURS complet le week end), si vous ne faites pas partie des habitués, je vous conseille de réserver mais chut, je ne vous ai rien dit… La nourriture est réellement bonne et fraîche, et je n’ai jamais été déçue.

Photo ci-dessus, extraite du site officiel du restaurant Le Drakkar

Juste à côté de chez Miocque, vous trouverez une autre brasserie, « Le Drakkar », fort recommandable également avec une très belle carte de plats traditionnels, moins chers que Chez Miocque.

Je peux aussi choisir de retourner déjeuner sur les planches, au Bar du soleil ou au Bar de la mer (néanmoins bondés les jours de grand beau temps, en week end ou pendant les vacances ou festivals) ou au Ciro’s pour un repas plus gastronomique.

Si c’est le week end, pour me faire plaisir je peux aussi profiter du célèbre Brunch de l’hôtel Normandy qui vaut réellement le détour pour son buffet pantagruélique. La mythologie du lieu vous enveloppera d’un chaleureux bien être. Je vous conseille de réserver longtemps à l’avance.

6/Flânerie à la librairie « Jusqu’aux lueurs de l’aube »

Vient ensuite l’heure de nourritures plus intellectuelles avec un autre rituel : le petit tour à la librairie du 88 rue Eugène Colas, ouverte 7 jours sur 7 ! Vous y trouverez aussi bien les derniers romans que de nombreux livres de poche ou une multitude de magazines (sur lesquelles vous constaterez d’ailleurs que Deauville est souvent à l’honneur). Il n’est pas rare que je passe beaucoup de temps à y flâner. Je craque en général pour un nouveau roman, un livre de poche et ne manque jamais d’y acheter Ouest-France et le Pays d’Auge pour me tenir informée des actualités locales.

7/Déambulations et/ou farniente sur la plage

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Comme « quand on aime on ne compte pas », rien n’empêche une nouvelle promenade en bord de mer à laquelle je ne résiste d’ailleurs pas en général, cette fois sur la plage, très large, propre et agréable en la terminant par un peu de farniente à l’abri des célèbres cabines et parasols multicolores, par jours de beau temps.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

8/Promenade aux « frontières » de Deauville

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

L’après-midi s’achève en général par une nouvelle promenade cette fois jusqu’aux « frontières » de Deauville séparée de Trouville par la Touques de l’autre côté de laquelle je m’aventure parfois avec délice.

9/ Une glace chez un des glaciers du centre ou un tea time dans les salons du Normandy

C’est ensuite l’heure de se rafraichir ou de se retrouver dans une atmosphère chaleureuse et intemporelle, selon les saisons. En été, je choisirais plutôt d’aller chez Häagen-Dazs, dont l’étage surplombe la rue Eugène Colas et dont le choix de glaces satisfera les grands et les petits. Plus loin, vous trouverez également Amorino et l’incontournable Martine Lambert.

Je pourrais aussi choisir la place Morny (équivalent deauvillais de la place Saint-Germain et de la place Victor Hugo à Paris…) pour le charmant salon de thé « Dupont » précité et pour le célèbre café de Paris ou le Morny’s Café.

Photo ci-dessus extraite de la page Facebook officielle du Morny’s café

En hiver, je choisirais plutôt le tea time de l’hôtel Normandy, a fortiori lorsque le pianiste y officie et vous transporte dans un ailleurs délicieux. Je vous recommande l’ »afternoon tea » (deux pâtisseries et une boisson, dehors sur la terrasse ou dans les salons). Un régal dans un cadre enchanteur et hors du temps.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière (tea time du Normandy)

10/ Profiter des multiples festivals, activités et évènements

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Ci-dessus, photo du CID issue du site officiel de l’office de tourisme de Deauville

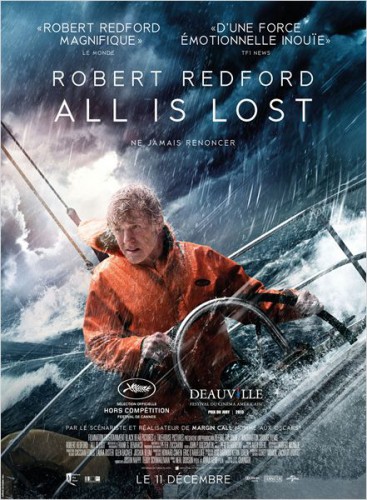

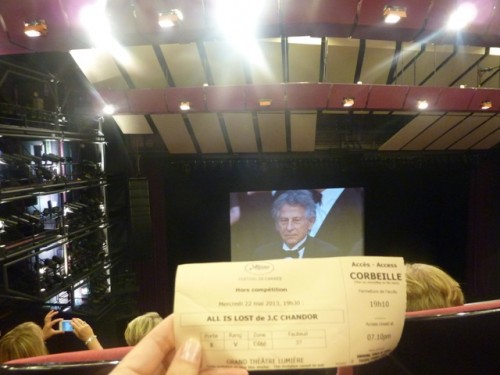

Tout dépend de la date du séjour, mais rares sont les périodes auxquelles il n’y aura pas d’évènements à Deauville. Si j’y suis en période de festivals, ce programme sera modifié et entièrement rythmé par les séances et conférences de presse. Deauville bénéficie ainsi d’une salle somptueuse (et moi qui ai parcouru beaucoup de festivals je peux vous garantir n’en avoir jamais vu de semblable) ; le CID ( Centre International de Deauville). Bien sûr, vous connaissez tous les deux évènements majeurs deauvillais que sont le Festival du Cinéma Américain de Deauville et son Festival du Film Asiatique.

Ci-dessus le Golf de Deauville, photo issue de son site officiel

Ci-dessus, photo de l’hippodrome de Deauville issue du site Wikipedia

Il en existe pourtant beaucoup d’autres que je vous recommande tout autant : Planche(s) contact, un très bel évènement consacré à la photographie, le festival Livres et Musiques, le Festival de Pâques, les Deauville Green Awards et bien sûr les ventes de Yearlings et courses hippiques sans oublier le célèbre golf (et le moins célèbre mini-golf dans le centre de Deauville). De nombreux spectacles sont aussi donnés au casino. De quoi agrémenter vos journées et soirées.

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

11/ Jouer au casino

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Puisque du casino il est question, viendra justement l’heure d’y faire un petit tour et de profiter de ses jeux de tables, machines à sous, poker, spectacles, discothèques, bars, restaurants ou de sa terrasse qui offre une vue majestueuse sur la mer.

11/ Dîner dans un restaurant étoilé

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Pour le dîner, s’il vous reste encore quelques euros après votre passage au casino, je vous propose « L’Etrier », le délicieux restaurant étoilé de l’hôtel Royal, la meilleure adresse gastronomique de Deauville. Si votre budget est plus limité, vous pourrez aussi opter pour « Le Brummel », restaurant du Casino avec une très agréable cuisine et aussi une agréable terrasse en été (cuisine de qualité, bon rapport qualité prix)

12/ Fin de soirée en musique…

Côté bars, je vous recommande « le Brok café », pour son atmosphère intimiste, sa musique salsa et bien sûr les bars des hôtels Royal et Normandy ainsi que le très agréable bar du casino, nouvelle adresse à la mode, le Sofa bar, avec une vue plongeante sur Deauville depuis la terrasse (DJs le week end).

Photo du Sofa Bar

Pour les discothèques, ce sera bien sûr l’indétrônable « Regine’s » devenu « Brummel » (sous le casino).

Et/ou…par le coucher de soleil sur les planches

Photo ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Pour ma part, j’aurais plutôt tendance à opter pour le coucher de soleil sur les planches qui vous offrira une toute autre musique, silencieuse mais au moins aussi envoûtante…

13/ Une nuit à Deauville

Pour achever cette journée idéale et la prolonger un peu, rien de mieux que de passer la nuit à Deauville.

Loin devant figurent les hôtels du Groupe Barrière avec une préférence pour le Normandy et le Royal, 5 étoiles, situés en plein centre de Deauville (le Groupe possède un troisième hôtel, l'hôtel du Golf- 4 étoiles- situé à l'extérieur de Deauville, moins pratique pour les festivaliers mais très agréable pour les golfeurs).

Je vous recommande :

Ci-dessus photo Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Royal

-L'hôtel Royal (5 étoiles luxe désormais)

Je vous le recommande pour :

-sa situation (en plein centre de Deauville), non loin du casino avec de magnifiques vues sur la mer

-sa grande piscine extérieure très agréable (transats payants néanmoins)

- son restaurant étoilé "L'Etrier" (que je vous recommande vraiment, même si vous logez ailleurs, à mon avis le meilleur restaurant de Deauville)

- son cadre réellement "royal"

- son bar de l'Etrier très prisé des stars américaines pendant le festival (les acteurs américains sont en général logés à l'hôtel Royal alors que les membres du jury sont au Normandy)

- pour son service irréprochable, à mon avis meilleur que celui du Normandy où séjournent désormais de nombreux congressistes .

-pour ses salons somptueux où vous pourrez prendre une consommation l'après-midi

- Cet hôtel est membre des Leading Hotels of The World.

Ci-dessus photo Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Royal (chambre non rénovée)

Ci-dessus photo Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Royal (chambre non rénovée)

Ci-dessus, photo du site officiel Barrière, chambre rénovée plus recommandée

Ci-dessus photo Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Royal, vue de ma chambre

Mon conseil: si vous avez les moyens, choisissez cet hôtel mais demandez une chambre vue mer et assurez-vous qu'elle a bien été rénovée (certaines chambres ne l'ont pas été et sont assez archaïques, voir mes photos ci-dessus).

Ci-dessus photos Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Normandy

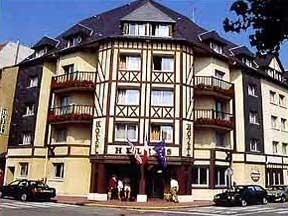

-L'hôtel Normandy ( 5 étoiles), le plus mythique. A choisir pour:

- sa situation (en plein centre, le plus proche du CID, avec un souterrain qui mène directement au casino qui lui-même possède un souterrain qui mène directement au CID, accès au souterrain uniquement avec votre carte de l'hôtel)

-pour son spa

- parce que c'est un lieu mythique empreint d'une douce et belle mélancolie

- pour son bar très cosy et son pianiste le week end (qui travaille également au Ritz )

- pour son restaurant "La Belle Epoque" et ses soufflés exquis

- pour ses petits déjeuners impériaux (ah, les grauffres, les crêpes et les macarons au petit-déjeuner! même si plus récemment ces derniers avaient disparu)

-pour son brunch du dimanche (toujours ou presque complet, réservez longtemps à l'avance, a fortiori pendant le festival)

- pour ses "afternoon tea" (deux pâtisseries et une boisson, dehors sur la terrasse ou dans les salons)

- pour sa terrasse côté mer

-pour ses chambres décorées de toile de Jouy

Ci-dessus photo Inthemoodfordeauville.com de l'hôtel Normandy (chambre avec toile de Jouy)

- pour son service...même si celui-ci est à mon avis supérieur au Royal et même si l'hôtel Normandy tend à privilégier de plus en plus les groupes (nécessaires à la survie financière de l'établissement) aux particuliers et même si le service s'en ressent parfois (expérience d'une chambre où, en refermant la porte, un nuage -sans exagérer, malheureusement- de poussière a volé dans la chambre...provenant du haut de l'armoire recouverte d'une très épaisse couche de poussière...et sans excuses de l'établissement suite à cet incident signalé).

-parce que c'est là que fut tourné "Un homme et une femme" de Claude Lelouch, le film dont Deauville est indissociable désormais.

Attention: en période de festival, les tarifs passent en saison évènementielle (plus élevés qu'en haute saison et sur demande).

Malgré ses (quelques) défauts, j'aime profondément cet endroit, l'âme de Deauville... et l'atmosphère d'un après-midi avec un afternoon tea au son du piano est pour moi incomparable (et d'ailleurs très prisée des festivaliers célèbres ou inconnus).

Si le groupe Barrière est prépondérant à Deauville, les adresses hôtelières ne manquent pas avec de nombreuses nouvelles adresses ces dernières années, avec notamment:

-La Closerie hôtel et résidence(4 étoiles) : très cher pour les services proposés, pour des chambres parfois tès petites, un endroit très impersonnel, et un personnel pas toujours très aimable pour un lieu de surcroît plus éloigné du centre et de la plage . Possède une piscine intérieure.

-La Villa Gardénia: à la fois hôtel (3 étoiles) et résidence (4 étoiles): beaux appartements, certains avec vue sur mer, mais les services laissent aussi parfois à désirer et les prix deviennent assez exorbitants pour les prestations proposées. Lors de mon dernier séjour, l'ascenseur ne fonctionnait pas (sympathique quand on est, comme moi, au 5ème étage), internet non plus dans la chambre alors qu'on me l'avait garanti lors de ma réservation (d'ailleurs l'établissement ne propose toujours pas le wifi dans les chambres mais uniquement dans le hall), et la propreté dans la chambre laissait à désirer avec des odeurs particulièrement nauséabondes en provenance de la salle de bain. Le plus proche du CID avec Le Royal et le Normandy. Possède une piscine intérieure (une souris y a été trouvée lors de mon dernier séjour...).

Deux nouveaux hôtels se sont également ouverts ces deux dernières années: "l'Almoria" (un 3 étoiles situé avenue de la République, là aussi assez cher pour un 3 étoiles un peu éloigné, mêmes propriétaires que le Trophée, décoration très sympathique). Mêmes propriétaires également qu'à l'Augeval (un peu plus éloigné, à côté de l'hippodrome, 1ère photo ci-dessous).

et "81 l'hôtel", (également un 3 étoiles) grande maison bourgeoise à la décoration soignée, située à proximité de l'hippodrome.

Dans un style similaire, vous pourrez également opter pour la villa Joséphine, très belle demeure (3étoiles) de style normand.

Côté institutions deauvillaises, 3 étoiles, vous trouverez également l"hôtel "Le Trophée", le premier où j'ai séjourné. Egalement un peu cher pour les services proposés . La balnéothérapie est un peu vieillissante dans certaines chambres, certaines salles de bain ont été joliment refaîtes. L'accueil est néanmoins très cordial, clientèle d'habitués et l'endroit, en style normand, ne manque pas de charme.

L'hôtel possède une petite piscine extérieure et se situe en plein centre face au Normandy (emplacement idéal). L'hôtel possède aussi des studios et appartements situés juste en face, tout neufs (résidence La Loggia).

Pour être en plein centre et pour un moindre coût, vous avez également l'hôtel "Hélios", les aménagements sont plutôt spartiates et démodés, et les petits déjeuners là aussi rudimentaires, mais le personnel est aimable et l'hôtel très bien situé. Fonctionnement aléatoire du wifi dans les chambres.

Outre les hôtels du Groupe Lucien Barrière, vous pourrez choisir d'autres hôtels de chaîne comme un Mercure (le Yacht Club, décoration sympathique) et un Ibis aux portes de Trouville, mais encore à Deauville.

-Vous pourrez également opter pour la résidence Maeva Le Castel Normand en plein centre de Deauville. Les studios et appartements viennent d'être rénovés et l'emplacement est là aussi idéal, en plein centre.

Restent de petits établissements comme Le Polo, Le Patio, Le Continental...plus spartiates mais moins onéreux (quoique...100 euros la chambre au Continental pendant le festival, cela me semble un peu cher pour un 2 étoiles un peu éloigné du centre et sans prestations particulières).

Si vous avez les moyens, préférez les hôtels du Groupe Barrière, certes très chers en période de festivals, mais avec un prix justifié par les prestations proposées (pour des prix plus avantageux, réservez tôt, les ventes flash ne fonctionnant évidemment pas pendant le festival) contrairement à la majorité des 3 étoiles de Deauville qui pratiquent des prix que ne justifient ni l'accueil, ni les prestations, tout juste (et pas toujours) l'emplacement. Si vpus préfèrez une résidence, choisissez le Castel Normand (bon rapport qualité prix). Si vous cherchez des prix plus attractifs et que vous avez un moyen de transport, éloignez-vous un peu de Deauville.

—————————————————————————–

Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que je songe de plus en plus sérieusement à y vivre à temps plein pour « 365 journées idéales », a fortiori avec ce projet qui transformera prochainement Deauville. La presqu’île de la Touques est en effet LE projet phare de Deauville qui consiste en la réhabilitation totale d’un quartier ancien mais stratégique situé entre les ports de Deauville et Trouville. Vous y trouverez logements, commerces, entreprises, et structures d’accueil d’événementiels. S’y trouvera également le Pôle des Futurs, dédié à un pôle d’enseignement supérieur. Preuve que Deauville ne s’endort pas sur ses lauriers et ne cesse d’innover et de se renouveler pour que chaque journée là-bas continue, et plus que jamais, à être une journée idéale.

Cet article a été écrit à la demande et pour le guide « 100 villes dans lesquelles réaliser un échange de maison avant de mourir » et réécrit en ce mois de décembre 2013.

Photos ci-dessus, copyright Sandra Mézière

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville de Deauville: http://www.deauville.fr . Retrouvez également Deauville sur Facebook et sur twitter.