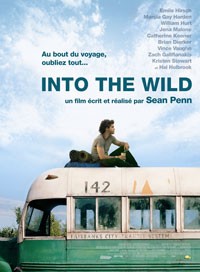

Critique de "Into the wild" de Sean Penn, ce soir, à 20H45, sur 6ter

Quel voyage saisissant ! Quelle expérience envoûtante ! A la fois éprouvante et sublime. Je devrais commencer par le début avant d’en venir à mes impressions mais elles étaient tellement fortes que parmi toutes ces sensations puissantes et désordonnées suscitées par ce film, c’était ce qui prévalait, cette impression pas seulement d’avoir vu un film mais d’avoir effectué un voyage, un voyage en moi-même, et d’avoir vécu une véritable expérience sensorielle. Depuis que j’ai vu ce film, il me semble penser à l’envers, du moins autrement, revenir moi aussi (plutôt, moi seulement, certains n’en reviennent pas) d’un voyage initiatique bouleversant.

Quel voyage saisissant ! Quelle expérience envoûtante ! A la fois éprouvante et sublime. Je devrais commencer par le début avant d’en venir à mes impressions mais elles étaient tellement fortes que parmi toutes ces sensations puissantes et désordonnées suscitées par ce film, c’était ce qui prévalait, cette impression pas seulement d’avoir vu un film mais d’avoir effectué un voyage, un voyage en moi-même, et d’avoir vécu une véritable expérience sensorielle. Depuis que j’ai vu ce film, il me semble penser à l’envers, du moins autrement, revenir moi aussi (plutôt, moi seulement, certains n’en reviennent pas) d’un voyage initiatique bouleversant.

Mais revenons au début, au jeune Christopher McCandless, 22 ans, qui reçoit son diplôme et avec lui le passeport pour Harvard, pour une vie tracée, matérialiste, étouffante. Il décide alors de tout quitter : sa famille, sans lui laisser un seul mot d'explication, son argent, qu’il brûle, sa voiture, pour parcourir et ressentir la nature à pied, et même son nom pour se créer une autre identité. Et surtout sa vie d’avant. Une autre vie. Il va traverser les Etats-Unis, parcourir les champs de blé du Dakota, braver les flots agités du Colorado, croiser les communautés hippies de Californie, affronter le tumulte de sa conscience pour atteindre son but ultime : l’Alaska, se retrouver « into the wild » au milieu de ses vastes étendues grisantes, seul, en communion avec la nature.

Dès les premières secondes la forme, qui attire d’abord notre attention, épouse intelligemment le fond. Des phrases défilent sur l’écran sur des paysages vertigineux, parce que ce sont les deux choses qui guident Christopher : l’envie de contempler la nature, de se retrouver, en harmonie avec elle et la littérature qui a d’ailleurs en partie suscité cette envie, cette vision du monde. Jack London. Léon Tolstoï. Et en entendant ces noms, je commence à me retrouver en territoires connues, déjà troublée par ce héros si différent et si semblable. Influencé par Henry David Thoreau aussi, connu pour ses réflexions sur une vie loin de la technologie…et pour la désobéissance civile.

Puis avec une habileté déconcertante et fascinante Sean Penn mélange les temporalités du personnage ( instants de son enfance, sa vie en Alaska, seul dans un bus au milieu de paysages sidérants de beauté) et les rencontres marquantes de son périple, les points de vue (le sien, celui de sa sœur), les fonctions de la voix off (lecture, citations, impressions)brouillant nos repères pour en créer d’autres, trouver les siens, transgressant les codes habituels de la narration filmique, s’adressant même parfois à la caméra, à nous, nous prenant à témoin, nous interpellant, nous mettant face à notre propre quête. De bonheur. De liberté. Et surtout : de vérité.

Au travers de ces différentes étapes, nous le découvrons, ainsi que ce qui l’a conduit à effectuer ce périple au bout de lui-même en même temps que lui chemine vers la réconciliation avec lui-même, avec son passé, avec son avenir. En phase avec l’instant, l’essentiel, le nécessaire. Un instant éphémère et éternel. Carpe diem. Au péril de sa vie, au péril de ceux qui l’aiment. Mais c’est sa vérité. Paradoxale : égoïste et humaniste.

Comme son protagoniste, la réalisation de Sean Penn est constamment au bord du précipice, à se faire peur, à nous faire peur mais jamais il ne tombe dans les écueils qu’il effleure parfois : celui d’un idéalisme aveugle et d’un manichéisme opposant la nature innocente et noble à la société pervertie. Non : la nature est parfois violente, meurtrière aussi, et sa liberté peut devenir étouffante, sa beauté peut devenir périlleuse. Et la mort d’un élan la plus grande tragédie d’une vie. De sa vie. La fin d’un élan, de liberté.

« Into the wild » fait partie de ces rares films qui vous décontenancent et vous déconcertent d’abord, puis vous intriguent et vous ensorcellent ensuite progressivement, pour vous emmener vous aussi bien au-delà de l’écran, dans des contrées inconnues, des territoires inexplorées ou volontairement occultées, même en vous-même. Avec le protagoniste, nous éprouvons cette sensation de liberté absolue, enivrante. Ce désir de simplicité et d’essentiel, cette quête d’un idéal. D’un chemin particulier et singulier ( C’est une histoire vraie, Christopher McCandless a réellement existé, son histoire a inspiré « Voyage au bout de la solitude » du journaliste américain Jon Krakauer) Sean Penn écrit une histoire aux échos universels . Un chemin au bout de la passion, au bout de soi, pour se (re)trouver. Pour effacer les blessures de l’enfance. Et pour en retrouver la naïveté et l’innocence.

2H27 pour vivre une renaissance. Enfance. Adolescence. Famille. Sagesse. Au fil de ses rencontres, magiques, vraies, il se reconstitue une famille. Chaque rencontre incarne un membre de sa famille, l’autre, celle du cœur : sa mère, son père, sa sœur. Sur chaque personnage Sean Penn porte un regard empli d’empathie, jamais condescendant à l’image de cette nature. A fleur de peau. Sauvage. Blessée. Ecorchée vive.

La photographie du célèbre et talentueux Eric Gautier révèle la beauté et la somptuosité mélancolique de la nature comme elle révèle Christopher à lui-même, confrontant l’intime au grandiose. La bande originale poignante composée par Eddie Vedder du groupe « Pearl Jam » contribue à cette atmosphère sauvage et envoûtante, il a d’ailleurs obtenu le Golden Globe 2008 de la meilleure chanson. Et puis évidemment Emile Hirsch d’une ressemblance troublante avec Leonardo Di Caprio (Sean Penn avait d’ailleurs pensé à lui pour le rôle), par son jeu précis et réaliste, par sa capacité à incarner ce personnage à tel point qu’il semble vraiment exister, vibrer, vivre, mourir et renaître, sous nos yeux, est indissociable de la réussite de ce film.

Avec ce quatrième long-métrage (après « The Indian Runner », « Crossing guard », « The pledge ») Sean Penn signe (il a aussi écrit le scénario) un film magistralement écrit, mis en scène (avec beaucoup de sensibilité, d’originalité et de sens) et mis en lumière, magistralement interprété, un road movie animé d’un souffle lyrique, un road movie tragique et lumineux, atypique et universel.

Vous ne ressortirez ni indifférents, ni indemnes. Ce film va à l’essentiel, il vous bouscule et vous ensorcelle, il vous embarque bien au-delà de l’écran, dans sa quête d’absolu, de liberté, de bonheur. Un voyage aux confins du monde, de la nature, un voyage aux confins de l'être, de vous-même… Un film d’auteur. Un très grand film. D'un très grand auteur. Qui se termine sur des battements de cœur. Celui du héros qui renait. Au cœur de la vérité.