Critique de GUEULE D'ANGE de Vanessa Filho

Faute de temps pour m'y consacrer comme il se doit, il faudra patienter un peu avant de lire ici le compte rendu détaillé habituel du Festival de Cannes. En attendant, je vous livrerai ici mes critiques de mes coups de cœur du festival. Je commence par un film qui m'a profondément émue et qui était en lice dans la sélection Un Certain Regard et qui a souvent été injustement victime des sarcasmes de la presse présente au festival qui, de coutume, certes, fait rarement dans la demi-mesure...

Une jeune femme, Marlène (Marion Cotillard), vit seule avec sa fille de huit ans, Elli (Ayline Aksoy-Etaix). Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

Ce premier film met en scène 3 cœurs blessés sans (re)pères et ausculte ses personnages avec bienveillance malgré (ou à cause de) leurs plaies béantes.

Ainsi, lors de la première scène, Marion Cotillard qui se prénomme Marlène (son vrai prénom ou peut-être celui qu'elle s'est inventé, allez savoir, se rêvant un autre destin, plus cinématographique et flamboyant peut-être), est allongée, éreintée, appréhendant un événement qui aura lieu le lendemain (dont nous apprendrons ensuite qu'il s'agit d'un mariage). Sa petite fille Elli dite Gueule d'ange la materne et lui chante J'envoie valser de Zazie. Tout est dit dans cette première scène d'une force et d'une douceur saisissantes. L'inversion des rapports mère/fille. Et cette mère qui envoie tout valser, à commencer par le mariage en question, le cinquième de Marlène qu'elle fera exploser ensuite le jour même du mariage de manière spectaculaire (la chanson de mariage est déjà un moment d'anthologie qui nous permet de cerner la périlleuse fragilité du personnage).

Marlène est une femme instable, une mère immature et irresponsable, égarée, qui ne sait plus aimer à force de ne pas l'être réellement, magistralement interprétée par Marion Cotillard qui joue avec l'excès qui lui sied cette blonde platine aux paupières pailletées accro aux émissions de télé-réalité et à l'alcool.

La caméra épouse la fébrilité et l'instabilité des personnages souvent filmés au plus près ou au contraire perdus dans le cadre, la réalisatrice soulignant ainsi leur sentiment de solitude. Si le sujet est âpre, le film est nimbé d'une lumière synonyme d'espoir. La réalisatrice dont c'est le premier film a eu la bonne idée d'emprunter aux codes du conte, principalement pour son dénouement qui oscille ainsi entre tragédie et espoir, selon le regard plus ou moins réaliste que nous choisissons de lui porter.

La petite Ayline Aksoy-Etaix crève l'écran et dispose sans doute d'une maturité singulière pour incarner celle de cette petite fille qui singe cette mère qui la fascine et l'inquiète à la fois. Alban Lenoir, quant à lui, est d'une remarquable justesse dans le rôle de cet ancien plongeur au cœur doublement brisé qui, presque malgré lui, va s'improviser père, lui à qui le sien fait défaut.

Un film poignant parsemé de scènes particulièrement fortes et mémorables, à la frontière entre la fable et le réalisme social qui n'est pas sans rappeler celui des Dardenne, formidablement maîtrisé pour une première œuvre portée par une lumière incandescente (magnifique photographie de Guillaume Schiffman) qui atténue intelligemment l'âpreté du propos et par trois comédiens qui incarnent brillamment ces trois êtres à la dérive dont la grâce d'un ange (ou d'une sirène) va faire se rejoindre les destinées. Un film dont les personnages vous accompagnent longtemps après le générique de fin et qui me rend déjà impatiente de découvrir le prochain long-métrage de cette réalisatrice particulièrement prometteuse.

Et pour terminer en clin-d'oeil "20 après", une petite photo d'un acteur du film que vous reconnaîtrez, membre comme moi du jury jeunes du Festival du Film de Paris 1998 et que ce fut un plaisir de revoir par hasard pendant le festival.

Il y a 20 ans, le jury jeunes du Festival du Film de Paris 1998 :

20 ans plus tard :

En bonus, ma critique d'un autre film coup de cœur dans lequel jouait également Marion Cotillard, découvert dans le cadre du Festival de Cannes, 69ème édition, critique publiée à cette époque et cette occasion :

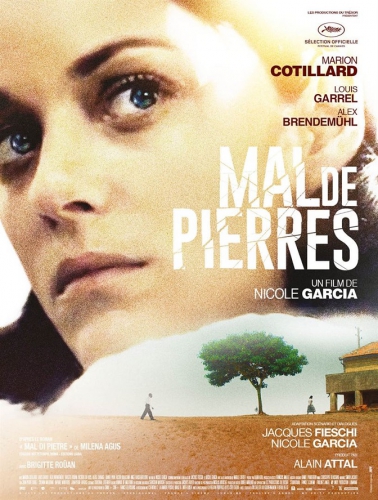

CRITIQUE DE "MAL DE PIERRES" de NICOLE GARCIA

Nicole Garcia était cette année à nouveau en compétition au Festival de Cannes en tant que réalisatrice (elle a également souvent gravi les marches comme comédienne). Après avoir ainsi été en lice pour « L’Adversaire » en 2002 et pour « Selon Charlie » en 2005, elle l'était cette fois avec un film dans lequel Marion Cotillard tient le rôle principal, elle-même pour la cinquième année consécutive en compétition à Cannes. L’une et l’autre sont reparties sans prix de la Croisette même si ce beau film enfiévré d’absolu l’aurait mérité. « Mal de Pierres » est une adaptation du roman éponyme de l’Italienne Milena Agus publié en 2006 chez Liana Lévi. Retour sur un de mes coups de cœur du Festival de Cannes 2016…

Marion Cotillard incarne Gabrielle, une jeune femme qui a grandi dans la petite bourgeoisie agricole de Provence. Elle ne rêve que de passion. Elle livre son fol amour à un instituteur qui la rejette. On la croit folle, son appétit de vie et d’amour dérange, a fortiori à une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage. « Elle est dans ses nuages » dit ainsi d’elle sa mère. Ses parents la donnent à José parce qu’il semble à sa mère qu’il est « quelqu’un de solide » bien qu’il ne « possède rien », un homme que Gabrielle n’aime pas, qu’elle ne connaît pas, un ouvrier saisonnier espagnol chargé de faire d’elle « une femme respectable ». Ils vont vivre au bord de mer… Presque de force, sur les conseils d’un médecin, son mari la conduit en cure thermale à la montagne pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres qui l’empêche d’avoir des enfants qu’elle ne veut d’ailleurs pas, contrairement à lui. D’abord désespérée dans ce sinistre environnement, elle reprend goût à la vie en rencontrant un lieutenant blessé lors de la guerre d’Indochine, André Sauvage (Louis Garrel). Cette fois, quoiqu’il advienne, Gabrielle ne renoncera pas à son rêve d’amour fou…

Dès le début émane de ce film une sensualité brute. La nature toute entière semble brûler de cette incandescence qui saisit et aliène Gabrielle : le vent qui s’engouffre dans ses cheveux, les champs de lavande éblouissants de couleurs, le bruit des grillons, l’eau qui caresse le bas de son corps dénudé, les violons et l’accordéon qui accompagnent les danseurs virevoltants de vie sous un soleil éclatant. La caméra de Nicole Garcia caresse les corps et la nature, terriblement vivants, exhale leur beauté brute, et annonce que le volcan va bientôt entrer en éruption.

Je suis étonnée que ce film n’ait pas eu plus d’échos lors de sa présentation à Cannes. Marion Cotillard incarne la passion aveugle et la fièvre de l’absolu qui ne sont pas sans rappeler celles d’Adèle H, mais aussi l’animalité et la fragilité, la brutalité et la poésie, la sensualité et une obstination presque enfantine. Elle est tout cela à la fois, plus encore, et ses grands yeux bleus âpres et lumineux nous hypnotisent et conduisent à notre tour dans sa folie créatrice et passionnée. Gabrielle incarne une métaphore du cinéma, ce cinéma qui « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Pour Gabrielle, l’amour est d’ailleurs un art, un rêve qui se construit. Ce monde c’est André Sauvage (le bien nommé), l’incarnation pour Gabrielle du rêve, du désir, de l’ailleurs, de l’évasion. Elle ne voit plus, derrière sa beauté ténébreuse, son teint blafard, ses gestes douloureux, la mort en masque sur son visage, ses sourires harassés de souffrance. Elle ne voit qu’un mystère dans lequel elle projette ses fantasmes d’un amour fou et partagé. « Elle a parfaitement saisi la dimension à la fois animale et possédée de Gabrielle, de sa folie créatrice » a ainsi déclaré Nicole Garcia lors de la conférence de presse cannoise. « Je n’ai pas pensé à filmer les décors. Ce personnage est la géographie. Je suis toujours attirée par ce que je n’ai pas exploré » a-t-elle également ajouté.

Face à Gabrielle, les personnages masculins n’en sont pas moins bouleversants. Le mari incarné par Alex Brendemühl représente aussi une forme d’amour fou, au-delà du désamour, de l’indifférence, un homme, lui aussi, comme André Sauvage, blessé par la guerre, lui aussi secret et qui, finalement, porte en lui tout ce que Gabrielle recherche, mais qu’elle n’a pas décidé de rêver… « Ce personnage de femme m’a beaucoup touchée. Une ardeur farouche très sauvage et aussi une sorte de mystique de l’amour, une quête d’absolu qui m’a enchantée. J’aime beaucoup les hommes du film, je les trouve courageux et pudiques» a ainsi déclaré Marion Cotillard (qui, comme toujours, a d'ailleurs admirablement parlé de son personnage, prenant le temps de trouver les mots justes et précis) lors de la conférence de presse cannoise du film (ma photo ci-dessus). Alex Brendemühl dans le rôle du mari et Brigitte Roüan (la mère mal aimante de Gabrielle) sont aussi parfaits dans des rôles tout en retenue.

Au scénario, on retrouve le scénariste notamment de Claude Sautet, Jacques Fieschi, qui collabore pour la huitième fois avec Nicole Garcia et dont on reconnaît aussi l’écriture ciselée et l’habileté à déshabiller les âmes et à éclairer leurs tourments, et la construction scénaristique parfaite qui sait faire aller crescendo l’émotion sans non plus jamais la forcer. La réalisatrice et son coscénariste ont ainsi accompli un remarquable travail d’adaptation, notamment en plantant l’histoire dans la France des années 50 heurtée par les désirs comme elle préférait ignorer les stigmates laissées par les guerres. Au fond, ce sont trois personnages blessés, trois fauves fascinants et égarés.

Une nouvelle fois, Nicole Garcia se penche sur les méandres de la mémoire et la complexité de l’identité comme dans le sublime « Un balcon sur la mer ». Nicole Garcia est une des rares à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ».

Rarement un film aura aussi bien saisi la force créatrice et ardente des sentiments, les affres de l’illusion amoureuse et de la quête d’absolu. Un film qui sublime les pouvoirs magiques et terribles de l’imaginaire qui portent et dévorent, comme un hommage au cinéma. Un grand film romantique et romanesque comme il y en a désormais si peu. Dans ce rôle incandescent, Marion Cotillard, une fois de plus, est époustouflante, et la caméra délicate et sensuelle de Nicole Garcia a su mieux que nulle autre transcender la beauté âpre de cette femme libre qu’elle incarne, intensément et follement vibrante de vie.

La Barcarolle de juin de Tchaïkovsky et ce plan à la John Ford qui, de la grange où se cache Gabrielle, dans l’ombre, ouvre sur l’horizon, la lumière, l’imaginaire, parmi tant d’autres images, nous accompagnent bien longtemps après le film. Un plan qui ouvre sur un horizon d’espoirs à l’image de ces derniers mots où la pierre, alors, ne symbolise plus un mal mais un avenir rayonnant, accompagné d’ un regard qui, enfin, se pose et se porte au bon endroit. Un très grand film d’amour(s). A voir absolument.