Derniers articles : films et évènements recommandés

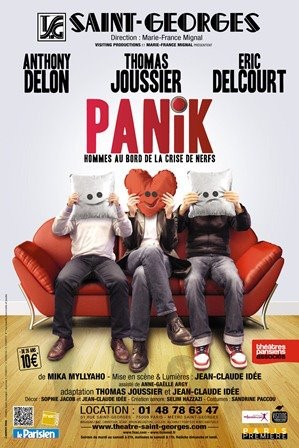

Théâtre - Interview d’Anthony Delon et critique de « Panik » au Théâtre Saint-Georges avec Anthony Delon, Eric Delcourt

Après avoir eu le plaisir de découvrir « Les Liaisons dangereuses » mises en scènes par John Malkovich et d’interviewer ce dernier, il y a 15 jours (voir mon article sur cette pièce que je vous recommande et mon interview de Malkovich, ici), ce vendredi, j’étais invitée à découvrir « Panik » au Théâtre Saint-Georges.

Comment ai-je pu ne pas aller au théâtre pendant presque un an? Le tourbillon de la vie (et du cinéma), sans doute. Le plaisir est toujours pourtant le même que celui que j’éprouvais, enfant, lorsque vivant alors en province, mes parents et moi passions un week end à Paris, et que cette ville, dans ma tête déjà incurablement rêveuse, était assimilée à une fête étourdissante, à des spectacles fascinants que je regardais les yeux écarquillés, le cœur battant. Le plaisir de participer à ce bruissement joyeux, cette attente haletante, dans un hall de théâtre où se mêlent invariablement des provinciaux pour qui Paris est une fête, des Parisiens blasés revendiquant de l’être qui enchaînent les spectacles sans plaisir, et quelques visages connus donnant lieu à un générique improbable. Le plaisir, pour moi inaltéré, de cet instant qui précède le lever du rideau, où les voix se font plus discrètes, hésitantes, et se transforment en un doux murmure rassurant et fébrile. Le plaisir de plonger dans un univers, de parfois oublier que ce qui se joue n’est que fiction, d’oublier le temps qui passe, d’oublier que Paris n’est pas forcément un rêve d’enfant qu’il redevient le temps d’une représentation.

Mais revenons au Théâtre Saint-Georges, un des seuls théâtres parisiens que je ne connaissais pas encore, un théâtre récent (1929), un théâtre néanmoins cher à ma mémoire de cinéphile puisque c’est là que fut tourné « Le dernier métro » de François Truffaut.

« Panik » est la première pièce écrite par le metteur en scène finlandais Mika Myllyaho et mise en scène par Jean-Claude Idée, définie comme un affrontement hilarant de trois garçons interprétés par Anthony Delon, Thomas Joussier (également adaptateur de la pièce) et Eric Delcourt qui n’ont pour seul point commun que leur panique que leur inspirent la vie et les femmes.

Le rideau se lève sur des écrans de télévision allumés sur lesquels Joni (Anthony Delon) présente l’émission « Alter Ego » avec une assurance teintée de cynisme. La pièce de l’appartement est colorée comme le décor d’un film d’Almodovar et rangée comme celui d’un film Tati pour finalement aboutir à la même folie que celle sur laquelle découlent irrémédiablement les univers des deux cinéastes.

L’appartement est celui de Max (Eric Delcourt), le frère de Joni, architecte très ordonné et même maniaque, cherchant ainsi à masquer son désordre intérieur. Leur ami Leo (Thomas Joussier) y débarque à l’impromptu, en détresse, parce que sa compagne lui a laissé entendre qu’il serait temps qu’il réfléchisse à sa situation et qu’il mette sa vie en ordre. Mais Leo ne sait même pas ce qui ne va pas dans sa vie, et demande à Max de l’aider à travers une thérapie. Max et son frère Joni, animateur d’un talk-show, font de leur mieux avec leurs méthodes toutes personnelles, mais ne réussissent qu’à montrer à quel point ils sont, eux-mêmes, égarés.

La forme illustre ainsi le fond puisque la pièce ne comprend pas de temps mort témoignant de notre société qui ne prend pas le temps de s’arrêter, qui essaie de masquer par la frénésie le doute, le vertige de la peur.

Panik (sous-titré « Hommes au bord de la crise de nerfs ») est en effet, à l’image de son titre, une pièce très symptomatique de notre époque et clairvoyante sur celle-ci. Une époque pressée, harassée, qui dispose plus que jamais de moyens de communication (notamment symbolisée ici par les multiples écrans de télévision qui ornent le décor) mais surtout dominée par la peur qui tente de se dissimuler par tous les moyens. Une époque dans laquelle on parle beaucoup mais dans laquelle, finalement, on ne communique pas. Qui entend sans écouter.

Il faut l’atmosphère cloisonnée et rassurante d’un appartement almodovarien pour qu’éclatent la vérité, les doutes, les fêlures, les névroses et s’imaginer mort –ou un temps mort, enfin- pour se pencher sur l’existence.

Définie ainsi, ce n’est pas une évidence mais «Panik » est bel et bien une comédie effrénée et ce n’est pas pour rien que son auteur est avant tout metteur en scène. L’espace, judicieusement utilisé, devient un acteur à part entière. Les acteurs y courent, marchent, souffrent, bondissent, avec une énergie incroyable. L’un le parcourt de sa démarche hésitante, l’autre y fait des allers et venues, écoutant- du moins entendant- et parlant dans son oreillette et le troisième y bondit et gesticule, essayant de maîtriser l’espace pour masquer l’absence totale de maitrise sur son existence.

Sans doute est-ce le premier talent d’un bon auteur de théâtre que de servir ses acteurs et c’est là le grand atout de cette pièce que de permettre à ses acteurs d’y déployer tout leur talent…et toute leur énergie. Et c’est aussi ce qui fait que je n’ai pas vu le temps passer, tous les trois étant très impliqués dans ces rôles d’hommes au bord de la crise de nerfs, dans cette joute verbale incisive qui porte finalement un regard empathique sur ses personnages. Une histoire d’amitié, sur la difficulté de communiquer, de partager ses émotions mais qui heureusement parvient à communiquer et partager ses questionnements et son énergie au spectateur.

Anthony Delon est parfait dans le rôle de ce présentateur sans aucun doute aux antipodes de sa personnalité, un présentateur comme il y en a tant qui cache derrière une accumulation de conquêtes et un cynisme revendiqué un vide, une peur, et peut-être un mal être. Thomas Joussier est tout aussi convaincant dans son personnage lunaire, candide, égaré, presque enfantin. Et Eric Delcourt est également irréprochable dans son rôle survolté, de la maîtrise au déchaînement laissant finalement affleurer sa fragilité.

Trois personnages démunis, dans l’air du temps qui vous feront oublier celui qui passe et vous interroger sur une époque vorace, cynique, mais surtout sur ce que ces caractéristiques masquent. Une comédie qui vaut surtout par ses trois comédiens particulièrement impliqués et une mise en scène remarquable.

Interview d’Anthony Delon

Après la représentation, on m’a proposé d’interviewer Anthony Delon. Perfectionniste, j’étais partagée entre l’envie de refuser pour n’avoir pas eu la possibilité de préparer cette interview en raison de son caractère impromptu (et dire qu’il y a tant de questions que, avec le recul, j’aurais aimé lui poser…) et l’envie d’interviewer ce remarquable comédien que l’on réduit encore trop à son nom mais qui a bel et bien une identité et un talent singuliers. Cette interview aura au moins eu le mérite de la spontanéité de l’instant (malgré mes onomatopées redondantes, mes digressions et interventions parfois superflues). Je remercie le théâtre Saint-Georges pour l’accueil et à nouveau Anthony Delon pour sa gentillesse, sa disponibilité (et une humilité sincère et non un masque opportuniste)…peut-être trop pour un métier qui dévore les âmes sensibles et qui est sans doute à la fois « une joie et une souffrance » comme aurait dit Truffaut, on y revient... En tout cas, j’espère avoir le plaisir de le revoir prochainement sur les écrans (comment est-ce possible qu’il n’ait tourné que 13 films depuis « Une épine dans le cœur » d’Alberto Luttuada en 1985 ?).

Remarque : pour préciser ce que je dis à propos de twitter dans l’interview, qui est un outil certes désormais indispensable, je déteste avant tout qu’il soit un moyen lâche de dénigrer, de stigmatiser, et finalement l’illustration de ce qu’évoque la pièce sur cette communication à outrance et sur une société qui se glorifie du cynisme comme s’il était un signe de force et son contraire, une faiblesse, époque qui préfère la tonitruance à la discrétion.

Puisque de James Gray il est question dans cette interview j'en profite pour vous recommander « Two lovers » dont vous pourrez trouver ma critique en cliquant ici. Un film d’une tendre cruauté, d’une amère beauté, et parfois même d'une drôlerie désenchantée, un thriller intime d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments qui s’emparent des personnages principaux, un film dans lequel James Gray dépeint de manière subtile la maladresse touchante d’un amour vain mais surtout la cruauté cinglante de l’amour sans retour qui emprisonne, qui exalte et détruit. Et puisque de Clint Eastwood il y est aussi question je vous rappelle également que « J.Edgar » est encore à l’affiche et que vous pouvez en retrouver ma critique en cliquant ici. Mais je digresse encore... Des films aux scénarii ciselés en tout cas… Espérons retrouver prochainement Anthony Delon dans un film de ces grands cinéastes avec un rôle à la hauteur de son talent.

Dernière précision : le montage malencontreux de ma vidéo coupe la dernière phrase dans laquelle Anthony Delon parle de son tournage, à Londres.

Retrouvez également cet article sur mon nouveau magazine en ligne "In the mood - Le Magazine" : http://inthemoodlemag.com/?p=461

« Panik » au Théâtre Saint-Georges, Paris 75009. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 17 heures. Tél. 01.48.78.63.47.