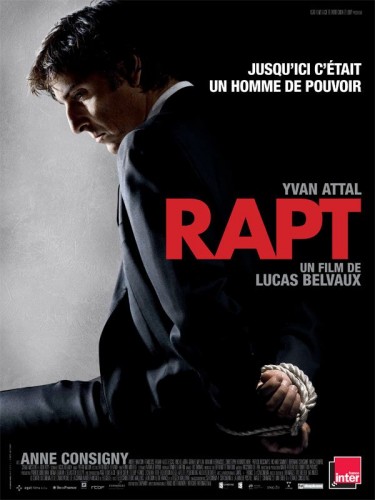

Critique - "Rapt" de Lucas Belvaux, ce soir, sur Canal + décalé

Stanislas Graff est un homme d'industrie à qui, en apparence, tout réussit jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un groupe de truands sans scrupules. Débute alors pour lui un calvaire qui va durer plusieurs semaines. Pour persuader son entourage de payer, ses ravisseurs lui coupent un doigt qu'ils envoient à ses proches. Pendant qu'il est coupé du monde et humilié, la presse fait de nombreuses révélations sur ses pertes au jeu, sur ses nombreuses maîtresses, sur sa double vie. Sa femme (Anne Consigny), sa mère (Françoise Fabian) et ses deux filles découvrent par la même occasion sa face cachée...

A certains égards, « Rapt » me rappelle le film dont je vous parlais avant-hier, « Monsieur Klein » de Joseph Losey, dans sa négation de l'humanité et de l'identité d'un homme, dans son analyse de la barbarie, de l'inhumanité, d'un fascisme latent.

Lucas Belvaux, en quelques plans frénétiques et vertigineux, nous présente d'abord Stanislas Graff dans son statut d'homme d'industrie, homme de pouvoir, sûr de lui, pressé, respecté, ami des puissants, quelque peu arrogant même. Rien qui ne nous le rende éminemment sympathique ni totalement antipathique. Et puis c'est l'enlèvement, la descente aux enfers. L'homme est condamné à être enchaîné, à genoux, pire qu'un animal, amputé, humilié. Lui qui surplombait Paris de son appartement et le regardait de sa hauteur d'homme de pouvoir devant lequel on se courbe est courbé à son tour et n'a même plus le droit de lever les yeux condamné à l'obscurité et au silence. Ses bourreaux n'ont aucune pitié, uniquement guidés par l'appât du gain et la haine envers cet homme qui représente un statut auquel ils souhaitent accéder. Par tous les moyens. Même les plus vils et barbares. Lucas Belvaux a eu l'intelligence de ne jamais les rendre sympathiques, mais de stigmatiser au contraire leur goût du pouvoir et de la violence. Et lorsque la conversation de l'un de ses bourreaux se fait sur un ton presque léger avec un accent marseillais chantant, la cruauté n'en est que plus insidieuse quand, en parlant sur un ton faussement badin et d'autant plus exaspérant, il lui remet les chaînes autour du cou.

La réalisation, intelligemment elliptique, glaciale et glaçante, accompagne aussi bien les scènes de Stanislas avec ses ravisseurs que celles de sa famille, des avocats, de la police plus soucieux de préserver leurs intérêts que de réellement le sauver. Stanislas va devenir l'objet d'une lutte de pouvoirs acharnée. Entre la police et son avocat. Entre son entreprise et sa famille. Entre son épouse et sa mère.

Là où le film était intéressant dans ses trois premiers quarts, il se révèle brillant et d'une cruauté ineffable dans ses dernières minutes. Libéré, Stanislas se heurte à un mur de froideur et d'incompréhension. Pas une marque d'affection ou de tendresse si ce n'est de la part de son chien à qui son apparence est bien égale ( ironie du sort pour lui qui a été réduit à l'animalité) sinon des reproches sur sa vie passée comme si cela justifiait, voire excusait, la barbarie dont il a été victime dans le regard des médias, de ses collaborateurs, et même de sa famille pour qui il n'a finalement été qu'un enjeu d'argent.

L'image l'emporte sur la réalité des faits. Celle que les médias ont forgé confondant fonds propres et chiffres d'affaires, confondant vie dissolue d'un homme et barbarie dont il est victime, comme si la première justifiait la seconde. Ces médias qui passent d'un sujet à l'autre, lunatiques, amnésiques, un drame en chassant un autre. La dignité avec laquelle il fait face alors qu'il a tout perdu et que sa libération s'avère être une autre forme de captivité (prisonnier de son image) le rend encore plus bouleversant, piétiné alors qu'il est à terre.

Yvan Attal est ainsi absolument parfait du début à la fin mais encore plus dans les dernières minutes, visages émacié, méconnaissable mais digne et faisant face.

Cette histoire inspirée de l'affaire du Baron Empain qui eut lieu en 1978 a été transposée de nos jours avec évocation de stock options et de parachutes dorées de rigueur, ce qui renforce le sentiment de malaise et de vraisemblance.

Le dernier plan, d'une austérité angoissante, montre l'homme dans toute sa solitude, sans même une lueur d'espoir, plongé dans un cauchemar inextricable. Un film d'une noirceur et d'une froideur rares mais judicieuses qui, du premier plan au dernier, nous tient en haleine malgré sa noirceur et sa violence psychologique suffocantes (mais toujours au service du propos). Le jeu irréprochable et subtilement froid des acteurs secondaires (délibérément hiératiques) contribue aussi à cette réussite. Un (excellent) film particulièrement intense dont on ressort avec une forte impression qui nous accompagne bien longtemps après le générique, tout comme nous compagne longtemps ce regard d'Yvan Attal, blessé mais debout, seul mais digne. Poignant.