Critique de CARNAGE de Roman Polanski (dimanche 26 juillet 2015, sur France 2, à 20H55) (26/07/2015)

En 2010, un an avant "Carnage", avec « The Ghost Writer », Roman Polanski réalisait un des trois meilleurs films de l’année, une forme de huis-clos sur une île inhospitalière à l’abandon balayée par le vent et la monotonie, un film dans lequel l’inquiétude et le sentiment d’inconfort nous saisissaient immédiatement avec pour cadre une demeure élégante mais déshumanisée dont l’ouverture sur l’extérieure donnait des plans d’une redoutable beauté glaciale aux frontières de l’absurde, sorte de monde désertique devant lequel, tel un démiurge, apparaissait un ancien premier ministre qui jadis dirigeait tout un peuple. Un film dans lequel tout est à la fois familier et étrange, envoûtant et angoissant. A priori, le nouveau film de Roman Polanski, en compétition du dernier Festival de Venise, est très différent ne serait-ce que parce que celui de l’an passé restera davantage dans l’histoire du cinéma pourtant…l’enfermement et l’angoisse chers au cinéaste sont bel et bien très présents dans ce nouveau film, véritable huis-clos (deux plans exceptés) adapté de la célèbre et « multiprimée » pièce de Yasmina Reza « Le Dieu du carnage » dont Polanski est ici à son tour le Dieu et le démiurge du carnage.

New York. Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et l’un d’eux, le fils de Nancy (Kate Winslet) et Alan Cowan (Christoph Waltz) blesse l’autre au visage, le fils de Penelope (Jodie Foster) et Michael Longstreet (John C.Reilly). Tout se passe apparemment très cordialement pour rédiger la déclaration destinée aux assurances si ce n’est que le père du « coupable » demande à ce que le terme « armé » d’un bâton soit remplacé par celui de « muni », le tout dans l’appartement de Penelope et Michael.

Nancy et Alan sont tirés à quatre épingles. Nancy est « armée » de son collier de perles, d’une coiffure dont pas une mèche ne dépasse et d’un sourire impeccable même si légèrement condescendant. Penelope et Michael semblent particulièrement affables, compréhensifs, cordiaux. Les premiers auraient dû partir et les seconds en rester là … sauf que… une phrase, un mot, finalement la différence entre armé et muni, la frontière entre victime et coupable, va constamment les retenir… Le vernis va voler en éclats, la pose princière de Nancy se transformer en attitude vulgaire, le débonnaire Michael va se transformer en être médiocre et cynique, l’avocat Alan sarcastique et grossier qui se prend pour John Wayne (et se tient comme s’il était dans un saloon, s’appropriant les lieux) être constamment accroché à son portable plus important que quoi que ce soit d’autre avant de s’écrouler et l’altruiste Penelope qui écrit sur le Darfour se révéler plus attachée aux objets qu’aux hommes et être enfermée dans ses principes. Chacun va vomir (au figuré et même au propre) toute sa médiocrité, sa haine, révéler son vrai et méprisable visage, sa monstruosité derrière son apparence civilisée. Cela me rappelle le « Tous coupables » du « Cercle rouge » sauf que, dans le film de Melville, le constat était fait avec une sorte de mélancolie désabusée et qu’ici chacun semble en retirer une forme de jouissance malsaine (d’ailleurs Nancy et Alan pourraient partir à tout moment mais semblent finalement trouver un certain plaisir à régler leurs comptes en public et à dévoiler leur odieux visage).

Polanski ne s’est pas contenté de filmer une pièce de théâtre, au contraire même, tout le génie de Polanski se révèle une nouvelle fois ici. Par un cadrage, parfois étouffant, par une manière de placer sa caméra dans l’espace et de diviser cet espace au gré des clans qui se forment, par des gros plans ou des plongées ou contre-plongées qui révèlent toute la laideur de ses personnages, le cinéaste est très présent et ne se contente pas de poser sa caméra. D’ailleurs, j’ai ressenti un vrai malaise physique en parallèle de celui qui s’empare des personnages. Les deux plans hors de l’appartement (le premier et le dernier) sont également très significatifs, sans parler de la musique, ironique. Le décor est également très révélateur. Tout y est impeccable, carré. Seules les tulipes jaunes achetées pour l’occasion, le livre sur Bacon ou Kokoschka, ou encore sur Mao, laissent entendre une laideur ou un caractère dictatorial sous-jacents … sans parler de la salle de bain, l’invisible, beaucoup moins « rangée » qui laisse entendre que ce qui est caché est beaucoup moins impeccable que ce qui est montré.

Le décor new-yorkais aurait pu être celui d’un film de Woody Allen…sauf que les personnages sont tout sauf des personnages de Woody Allen, car si ce dernier souvent n’épargne pas non plus ses personnages, il a finalement toujours beaucoup d’empathie et de tendresse pour leurs failles et leurs faiblesses…tandis qu’ici tout n’est qu’amertume et cynisme, chacun n’agissant que sous un seul diktat : celui de l’égoïsme censé régir la vie de chacun.

Les comédiens sont impeccables, la réalisation également brillante mais ces personnages détestables qui ne possèdent plus la plus petite lueur d’humanité sont « à vomir ». Ce film est un peu l’anti « Intouchables »… (et pourtant j’ai de nombreuses réserves sur ce dernier qui vient d’ailleurs de dépasser les 12 millions d’entrées). L’un et l’autre révèle deux visages contradictoires et finalement complémentaires de notre société : une société cynique qui se revendique comme telle mais qui, au fond, a surtout besoin d’espoir quitte à ce que cet espoir prenne un visage qui relève plus du conte et du fantasme que de la réalité, un visage presque enfantin…

Je vous conseillerais donc plutôt de revoir « Répulsion », « Chinatown », « Tess » , « Le Pianiste » et « The Ghost Writer » même si les comédiens sont ici impeccables semblant prendre beaucoup de plaisir à ce jeu de massacres. Précisons enfin que l’appartement dans lequel se déroule l’action a été construit en studio à Bry-sur-Marne, en région parisienne mais donne l’illusion que cela se déroule à New York, un travail remarquable qui est l’œuvre chef-décorateur Dean Tavoularis cher à Coppola.

Un carnage brillant et étouffant d’asphyxiante médiocrité mais trop (d’ailleurs totalement) dénué d’humanité sentencieusement décrétée comme uniquement dirigée par l’égoïsme et trop sinistrement cynique pour me plaire…ce qui ne remet nullement en cause le talent de Polanski, éclatant encore une fois, malgré l’unité de lieu et le caractère répulsif des personnages.

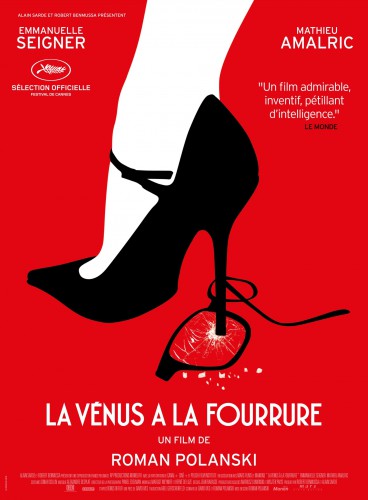

En bonus, ci-dessous, ma critique de "La Vénus à la fourrure" de Roman Polanski

Photo ci-dessus, © Inthemoodforcinema.com – Conférence de presse du Festival de Cannes 2013

Projeté en compétition à la fin du dernier Festival de Cannes, « La Vénus à la fourrure » de Roman Polanski avait bousculé les pronostics, beaucoup voyant Emmanuelle Seigner décrocher le prix d’interprétation féminine pour ce rôle dont il faut bien avouer qu’il est en or et sur mesure. Ce n’est bien évidemment pas là le seul atout de cette « Vénus à la fourrure ».

Pour ce nouveau film, Roman Polanski s’est directement inspiré d’une pièce de théâtre américaine (« Venus in Fur ») écrite par David Ives, jouée en 2010 à la Classic Stage Company puis sur la scène de Broadway en 2011. Roman écrit en 1870 par l’auteur autrichien Leopold von Sacher-Masoch, c’est l’un des fondements de ce qui sera appelé plus tard le masochisme.

Cela commence par un splendide plan-séquence comme souvent chez Polanski. (Comment oublier le plan-séquence qui ouvre « Tess » et qui contient toute la destinée de cette dernière ?) Un Grand Boulevard. Un jour d’orage. Des couleurs fantasmagoriques. Une musique décalée, presque inquiétante (signée Alexandre Desplat). La porte d’entrée d’un théâtre sur laquelle se trouve l’affiche d’une adaptation théâtrale de « La Chevauchée fantastique ». Des portes qui s’ouvrent comme par une sombre magie.

Là, seul dans ce théâtre parisien, Thomas (Mathieu Amalric), un metteur en scène, après une journée passée à auditionner des comédiennes toutes plus mauvaises les unes que les autres pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, se lamente au téléphone évoquant avec mépris et cynisme les comédiennes qu’il vient d’entendre. C’est alors que Vanda (Emmanuelle Seigner) surgit tel un tourbillon, débridée, délurée, vulgaire, écervelée, opportuniste, l’incarnation de tout ce que Thomas déteste. Un peu contraint et forcé, il la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser, devenant comme par magie l’autre Vanda, celle de la pièce qu’il a mise en scène et adaptée. Elle semble ne pas seulement porter le prénom du personnage mais aussi le porter en elle, connaissant toutes les répliques par cœur.

Va alors commencer un jeu troublant, dangereux, « ambigu » ou « ambivalent » (selon que vous préférerez Vanda ou Thomas) qui va rendre la frontière entre la scène et la réalité (elle-même jouée, délicieuse mise en abyme) de plus en plus floue. L’audition va alors se transformer en une joute verbale, le tout sous la forme d’un huis-clos comme Polanski les affectionne tant, cadre propice à ce duel effréné, impitoyable, haletant. La Vanda de la pièce et celle venue auditionnée ne deviennent bientôt qu’une seule et même personne qui va manipuler, « mettre en scène ».

L’intelligence de la mise en scène de Polanski nous fait d’ailleurs comprendre dès le début que c’est elle le démiurge, la manipulatrice, « le Tout-Puissant ». Rien à voir avec du théâtre filmé. Les multiples mouvements de caméra font sens, nous manipulent aussi, comme un troisième personnage, incarnant le vrai Démiurge, l’autre metteur en scène. Derrière une apparente vulgarité, à l’image du personnage de Vanda, le film de Polanski révèle ainsi une finesse d’observation et une intelligence de la manipulation redoutables. Par une manière de placer sa caméra dans l’espace et de diviser cet espace, par des gros plans ou des plongées ou contre-plongées, il oriente et désoriente habilement notre perception, déifie ou humilie ses personnages.

« Répulsion ». « Chinatown ». « Tess ». « Le Pianiste »… Et tant d’autres films de genres si différents auxquels, à chaque fois, Polanski a su imprimer son inimitable style. Il y a pourtant une véritable continuité dans son œuvre. Un goût pour les films sous forme d’un huis-clos d’abord. Même « The Ghost-writer » en était une forme. Tout chez lui est toujours familier et étrange, envoûtant et angoissant, et reflète un sentiment d’inconfort. L’enfermement, l’angoisse, la manipulation sont toujours au rendez-vous. Comme dans « Carnage », seuls le début et la fin nous font sortir du théâtre et comme dans « Carnage », Polanski est ici à son tour le Dieu et le démiurge du carnage, d’un autre jeu de massacre.

Pour sa quatrième collaboration avec Emmanuelle Seigner, après « Frantic », « Lunes de Fiel », « La Neuvième porte », le metteur en scène Polanski offre un rôle en or à l’actrice Seigner comme Thomas avec Vanda dans la pièce sauf que l’actrice Seigner se laisse ici diriger, manipuler. Face à elle, Mathieu Amalric avec lequel elle avait déjà joué dans « Le scaphandre et le papillon » est un double de Polanski (la ressemblance est troublante et évidemment pas innocente) un peu velléitaire, se laissant bientôt dominer, devenant totalement désinhibée, et objet dans les mains de sa créature devenue créateur. Emmanuelle Seigner est sidérante aussi bien dans le rôle de la Vanda actrice d’une désinvolture, d’une stupidité apparente et d’une exubérance savoureuses sans parler de ses tics de langage (elle ponctue toutes ses phrases par « genre ») que dans le personnage de Vanda de la pièce, au langage beaucoup plus distingué, passant de l’une à l’autre avec une dextérité déconcertante, pour finalement interpréter un troisième personnage, grâce à une inversion des rôles qui vient brillamment clôturer le film, le mythe gagnant et l’emportant sur la réalité. A l’inverse de « Tess » tout en douceur et retenue, enfermée dans les conventions, ainsi Vanda les défie et les inverse.

« La Vénus à la fourrure » est un film brillant aux multiples lectures, dans lequel certes le personnage du metteur en scène misogyne est malmené et ridiculisé, face à une femme qui le manipule et prend le pouvoir mais ne nous y trompons pas : c’est finalement l’autre metteur en scène, Roman Polanski, le vrai démiurge qui se donne finalement le beau rôle, Dieu « tout-puissant » de ce carnage (comme l’a d’ailleurs démontrée la conférence de presse cannoise où il a souvent eu le dernier mot, parfois cassant avec son actrice), qui n’en est pas moins une exquise récréation pour le spectateur, ne serait-ce que par une utilisation/manipulation du langage, des acteurs, de l’espace d’une intelligence indéniables et redoutables. A l’image de Vanda, un film d’une réjouissante insolence mais aussi un ping-pong sémantique jubilatoire, et un double-jeu habile, ludique et cruel, qui repose sur la frontière trouble et troublante entre fiction et réalité grâce au talent d’un réalisateur plus manipulateur et donc plus cynique que jamais.

Photo ci-dessus, © Inthemoodforcinema.com – Conférence de presse du Festival de Cannes 2013

01:26 Écrit par Sandra Mézière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnage, roman polanski, cinéma, télévision, france 2 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  | |

| |